安富祖あるき報告

2019年3月13日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

3月10日日曜日、安富祖あるき。

朝から雨が降ったり止んだりで心配したが、何とかもちそうだと予定通り決行。

子供達をふくむ地元の方々に、那覇や北谷などから来た人も加わって70~80人ほど。かつてないほどのにぎわいに対応が追いつかず、いろいろ迷惑をかけることとなってしまった。

村を一望できるウカミヤーにも登りたかったのだが、坂道が狭く濡れており、大勢では危険と思い中止。

急なコース変更もあったが、公民館の松崎区長や山田さんをはじめ、解説していただいた地元の金城さん、当山さんたちの協力もあって何とか無事終了。ホッと胸をなでおろした次第である。

安富祖は、前週に行った那覇の真嘉比と対照的な田園地帯。

集落の周りには水田地帯が広がり、冬にコスモスが咲いていた田んぼには水が引き入れられ、田植えの準備が進んでいる時期だった。

恩納岳を中心とした山に背後を守られ、西に海を臨む村を清流が流れる同地は、風水的にも理想的な土地とされてきた場所である。

そんな穏やかな風景の中を歩きながら、集落の成り立ちや暮らしについてユンタクしたかったのだが、バタバタとしているうちに終了してしまい心残りである。

それにしても、大通りを車で走っていただけでは、やはり村の魅力は見えてこないと思う。

スージ道に分け入り、車を降りて歩きながら、ちょっと違った非日常を楽しむ心のゆとりを持ちたいものだ。タイミングがよければ地元の方とユンタクできるだろうし、その出会いはネットやガイド本にはない、オリジナルの体験として心に残るはずだ。

※この次は、晴れた日にリベンジしたいものです。

簡単な安富祖マップを作成しましたので、ご覧ください↓

<三嶋>

真嘉比あるき報告

2019年3月8日 Category: 沖縄ある記, 案内 Comment : 0

3月2日土曜日、真嘉比あるきを実施。

いい天気につられ、郊外に出かけた人が多かったのか、参加者は少数。まあいいかと少数精鋭(?)で行い、予定通り昼前に無事終了となった。

近年の真嘉比は都市化が進み、那覇新都心とほとんど一体化したようで、10年ほど前の景観を思い出すのも難しい(年のせいかもしれないけどね)。

「逆さ幽霊」で知られたマカン道も、沖縄戦の激戦地・ハーフムーンも、もとの場所さえ探しあぐねてしまう始末である。

とはいえ、嘆いてばかりもいられない。

地元の伝承や情報、資料を集めたり、現場を体感しながら、地域の歴史やこれからのことをともに学び、考えられたらと思うのである。

※真嘉比では、2014年に立派な字誌が出版されています。

その情報を参考に、簡単な散策マップを作成しましたのでお使いください↓。

また、来たる3月24日には、真嘉比公民館で地域写真展を開催しますので、ご来場ください。

<三嶋>

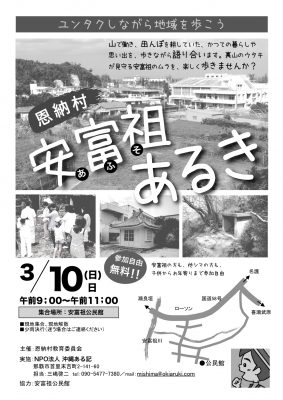

安富祖あるき

2019年2月21日 Category: 沖縄ある記, 案内 Comment : 0

那覇市真嘉比とほぼ同じタイミングですが、恩納村安富祖(あふそ)でも、3月10日(日)、地域あるきのワークショップを行います。

あまり馴染みがない場所も、だからこそ面白いのです。集落の本当の姿は、大通りから中に踏み込まなければ見えてきません。しかも、車を降りて歩かなければ。

安富祖地区は、沖縄では少ない米どころとして知られています。三方を山に囲まれて海に面し、恩納岳から流れる川が集落を潤している、風水に基づいた風光明媚な村です。

ゆたかな自然の中で営まれた暮らしや文化を、歩きながらみんなで語らい、楽しみながら学んで欲しいと願っています。

<三嶋>

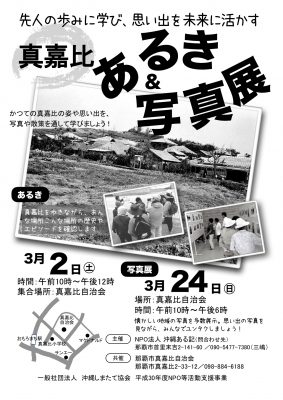

真嘉比あるき&写真展

2019年2月21日 Category: 沖縄ある記, 案内 Comment : 0

きたる3月、那覇市真嘉比で、地域あるき(2日)と写真展(24日)を行います。

那覇新都心に隣接し、すっかり都会になってしまった感がある同地区ですが、この激しく変化する姿こそ、沖縄の戦後そのもののような気がします。

そこには、戦後の那覇に仕事を求めて集まったヤンバルや離島出身者の暮らしや、助け合いながらよりより地域をつくってきた先達の背中も垣間みえるようです。

この機会に是非、みんなで語り合いながら楽しく歩き、また、懐かしい写真を見ながら各々の物語を語り合うひと時を過ごしませんか?

<三嶋>

街に飲み込まれた戦場

2018年12月20日 Category: Myある記 Comments : 2

那覇市真嘉比は73年前の沖縄戦で、戦場となった場所のひとつである。

米海兵隊がチャーリーリッジと呼んだ高台が集落の北側にあり、集落の南側にはハーフムーンと呼ばれた丘があって、真嘉比の西に位置するチャーリーヒルやシュガーローフ と連携したこれらの日本軍の防御ラインでは、南進する米軍との間で激しい戦いが繰り広げられた。

真嘉比地区の戦闘は、1945(昭和20)年5月13日、米第29海兵連隊がチャーリーリッジに進出して始まったが、周辺の拠点に立てこもる日本軍の攻撃や、首里城方面から打ち込まれる日本軍の砲撃を受け、物量に勝る米軍もこの地に釘付け状態となり、甚大な損害を出す結果となった。

地肌がむき出しとなり焼けただれた姿をさらずハーフムーン。1945年6月。

シュガーローフ から見たハーフムーン(中央の森)。1997年10月撮影。

建設中の道路(那覇中環状線)が330号線と接続するころで、モノレールはまだ敷設されていない。現在DFSが建つ交差点左には、米海兵隊がチャーリーヒルと呼んだ丘があった。

2009年12月。那覇新都心から松川方面に抜ける那覇中環状線の工事が始まったころ。米海兵隊がハーフムーンと呼称した丘(森)が、形をなくしつつある。

地元でウフドウムイ(大道森)と呼んでいたこの地は、戦後、日本兵の遺骨収集も不十分なまま手付かずの状態で残されていた。

しかし、シュガーローフと同じように道路建設で破壊されることを憂慮した人たちが声を上げ、2008年にNPO法人ガマフヤーの呼びかけで市民参加の遺骨収集作業も実施された。

<※2016年3月26日付本ブログ参照>

那覇中環状線が完成した現在、ハーフムーンの丘は跡形もなく消えさり、画一的な街並みが出現した。

73年前、激しい戦いの末、真嘉比北側のチャーリーリッジは5月17日に、シュガーローフ は翌18日に米軍の手に落ちた。が、ハーフムーンに立てこもる日本軍は、首里城の沖縄第32軍司令部が5月31日にを撤退するまで、頑強に抵抗を続けた。

この地域の戦闘で死傷した日米の将兵は約5000人。米海兵隊は、部隊の再編や兵士に休養を与えながら戦ったが多大な犠牲を出し、あまりの過酷な状況に耐えきれず、精神に異常をきたす兵士も続出(1289人)したとされる。ましてや、不眠不休で戦った日本軍兵士の状況は、いかばかりだったか。

次々に仲間が倒れていく中で、一人一人の兵士たちは何を思い、死んでいったのだろう。

軍隊という不条理な組織のなかに埋没し、個々人の兵士の姿は見えにくいものの、軍人以外、入隊前は社会人や学生だった人たちがそこにはいた。

国を背負わされて死んでいく状況を、今日のボクらが想起することは至難だが、それでも数多くの日米の若者たちがここで血を流し、命を落とした事実を葬ってはならない。次の時代を担う人たちのためにも。

<三嶋>