収容所跡をあるく

2025年7月27日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

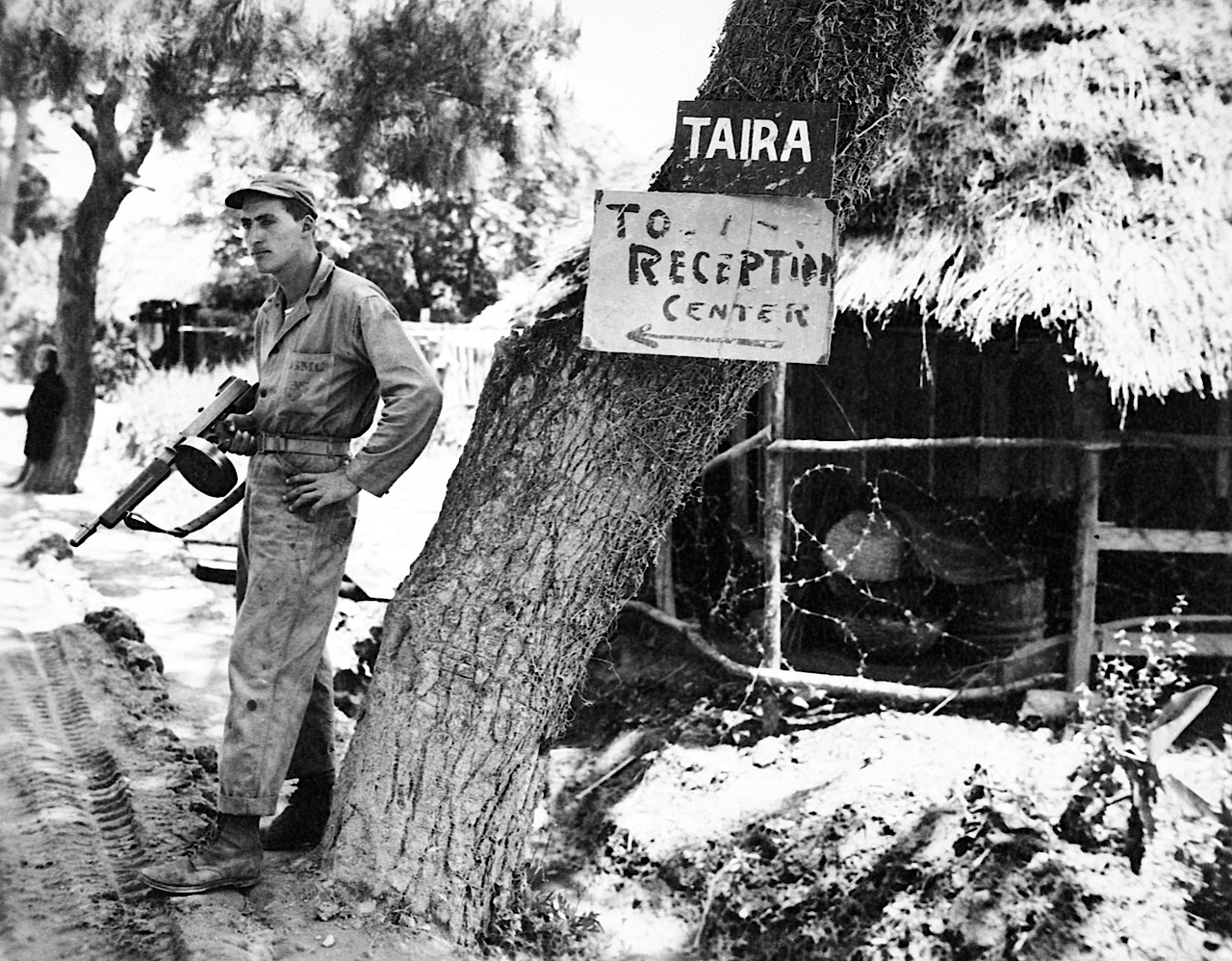

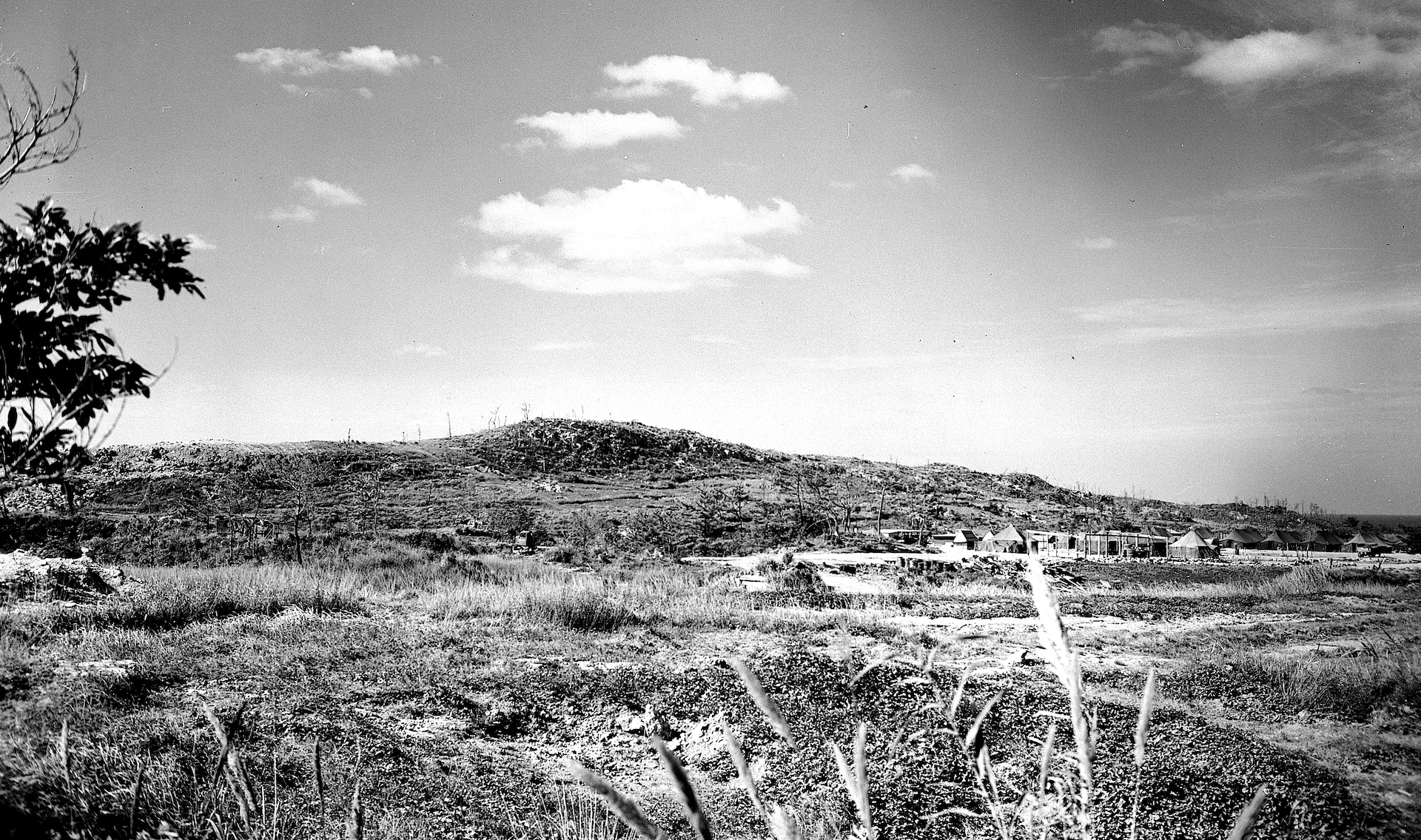

旧羽地村、現在の名護市に属する田井等(たいら)は、沖縄戦末期から多くの避難民を収容した地域として知られる。

本島各地にあった収容所のなかで、一番多くの収容者を抱えていたといわれるが、現在ではそのことを知る人も少なくなったようだ。

そこで、当時の痕跡を探したり、体験者から話を聞くことはできないだろうかと、知り合いや公民館を通して適任者を探したのだがうまくいかず、「あるき」当日はやむなく自分たちだけの地域散策となった(残念)。

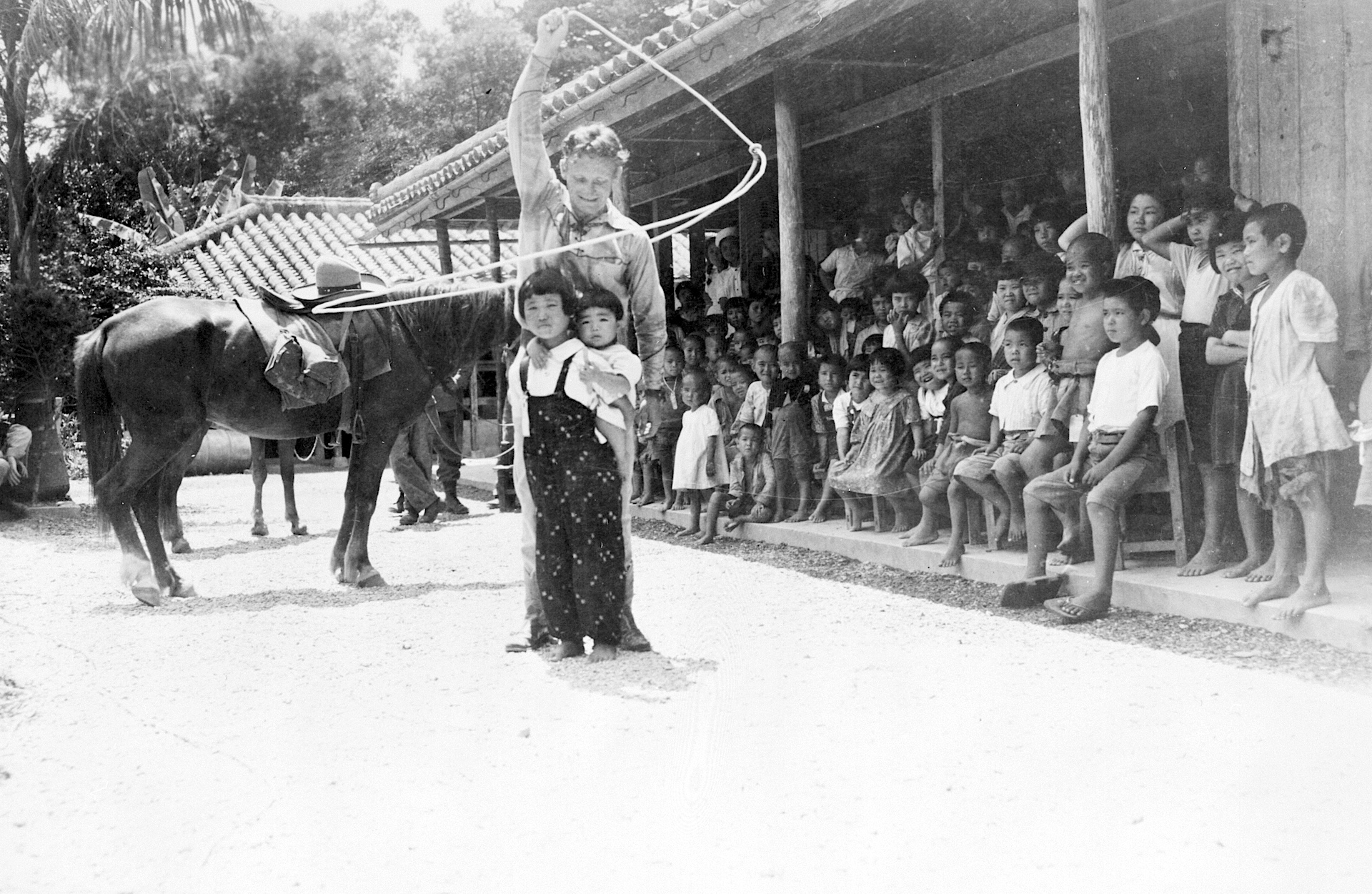

(写真:沖縄県公文書館蔵)

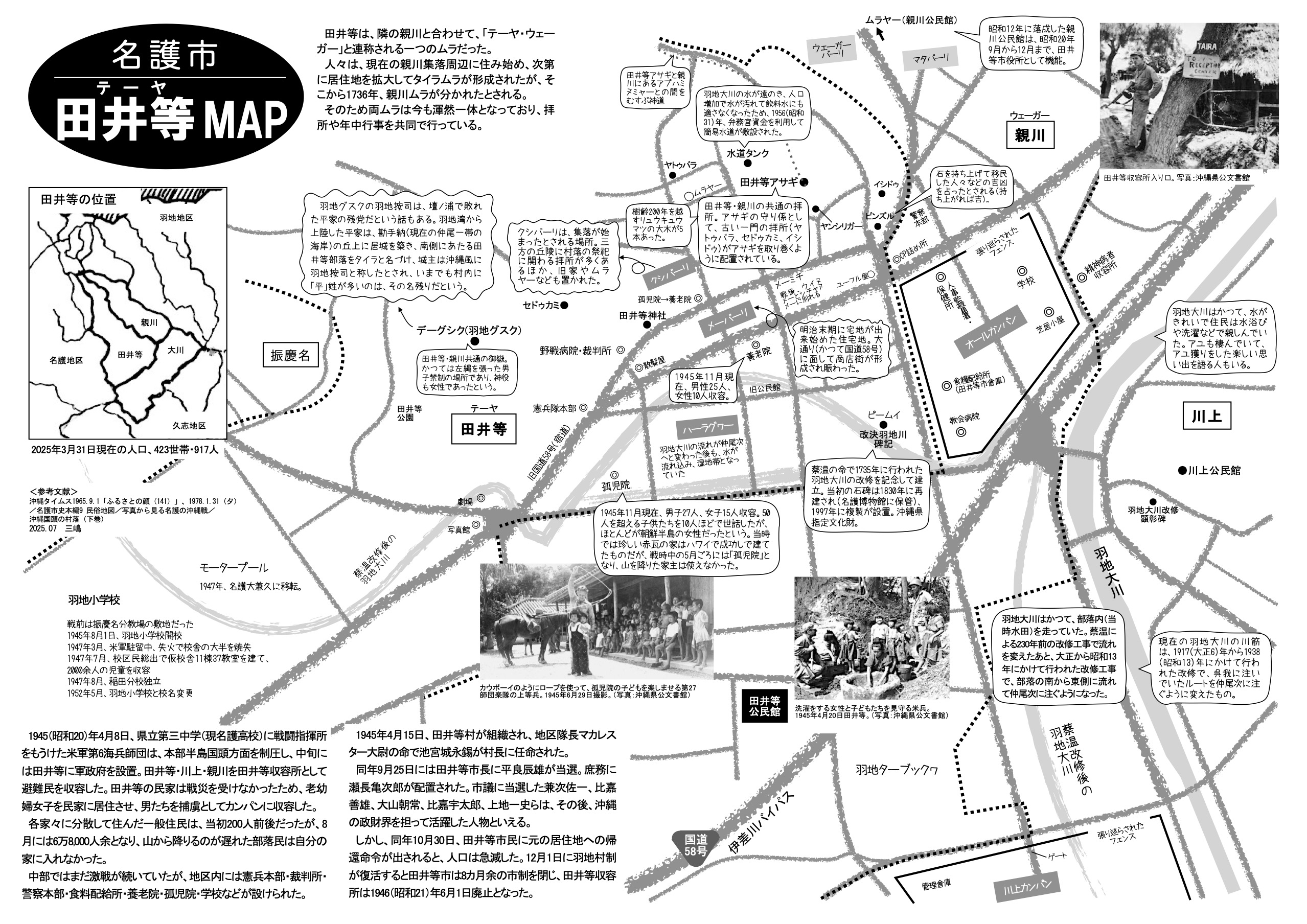

田井等では1945(昭和20)年4月、まだ中部で戦闘が続いている時期に、米軍が軍政本部を置き、地域住民や中南部の避難民を収容した。

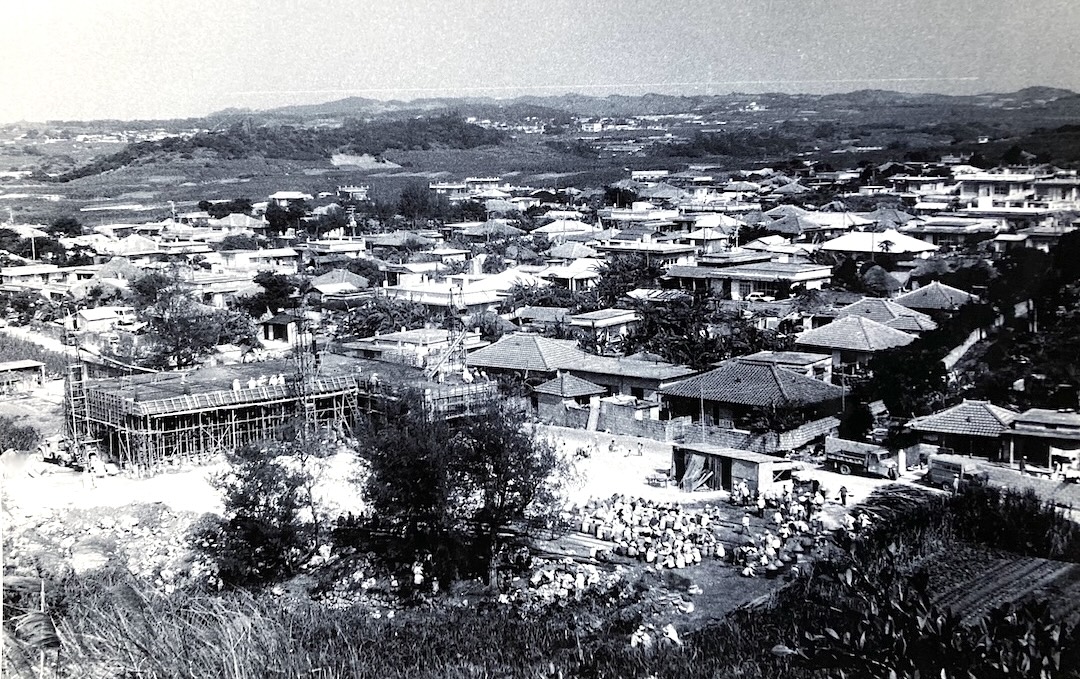

記録によれば、同年8月には5万5千人の避難民が収容され、隣りの親川部落に役所や警察署が置かれたほか、9月には田井等市となって市長・市会議員選挙が行われている。

しかし、10月31日に元の居住地への帰還命令が出ると人口は激減し、8カ月余で田井等市は市制を閉じることになった。

10月10日には人口5万5,266人という記録もあるから、大変な数の人々がこの地域に運ばれて戦後をスタートさせたことになる。混乱する世替わりの中、人々は懸命に生を紡ぎながら生き抜いたのだろう。

だが、今、そのことを物語る物的証拠をほとんど残っていない。

かつてはアユも獲れたという清流だった。

田井等はかつて、東隣の親川と合わせて、「テーヤ・ウェーガー」と連称された。

はるか昔の人々は、現在の親川集落周辺に住み始め、居住地を次第に拡大して田井等ムラを形成した。そして1736年、親川ムラが分かれたとされる。

そのため両方のムラは、今も渾然一体となっているようだ。共通の拝所を拝んだり、年中行事を共同で行っているのも、そのような経緯のためらしい。

また、田井等には、平家(へいけ)の落人伝説がある。壇ノ浦で敗れた平家の残党が落ち延び、集落の西側の山にある羽地グスクの按司になったというのである。

羽地湾から上陸した平家は、現在の仲尾一帯の海岸の丘上に居城を築き、南側の田井等部落をタイラと名づけ、城主が沖縄風に羽地按司を名乗ったという話である。今も周辺に「平」姓が多いのは、その名残りだと伝えられる。

田井等は、沖縄の戦後がスタートした場所のひとつである。早い時期から多くの避難民が収容され、食糧難、居住難に喘ぎながら、戦後復興が始まったのである。

そこに集められた人々のなかには、その後、政財界で活躍した人材も多かった。

しかし、現在、当時の田井等収容所の様子を今に伝えるものは、孤児院跡以外、見当たらない。

次世代の人々に、ここで何があったかを伝える解説板なり、モニュメントの設置を望むのは、ボクだけではないだろう。

戦後体験者が減少するなか、貴重な記憶を刻み込んだ場所も、歴史の霞の中に次第に消えつつあるようだ。

当時を知る体験者が少数でも残る今だからこそ、かつての暮らしや地域の変せんを地元に残す努力は重要だろう。沖縄戦の次の時代の記録と保存が、差し迫った課題だと改めて思う。

<三嶋>

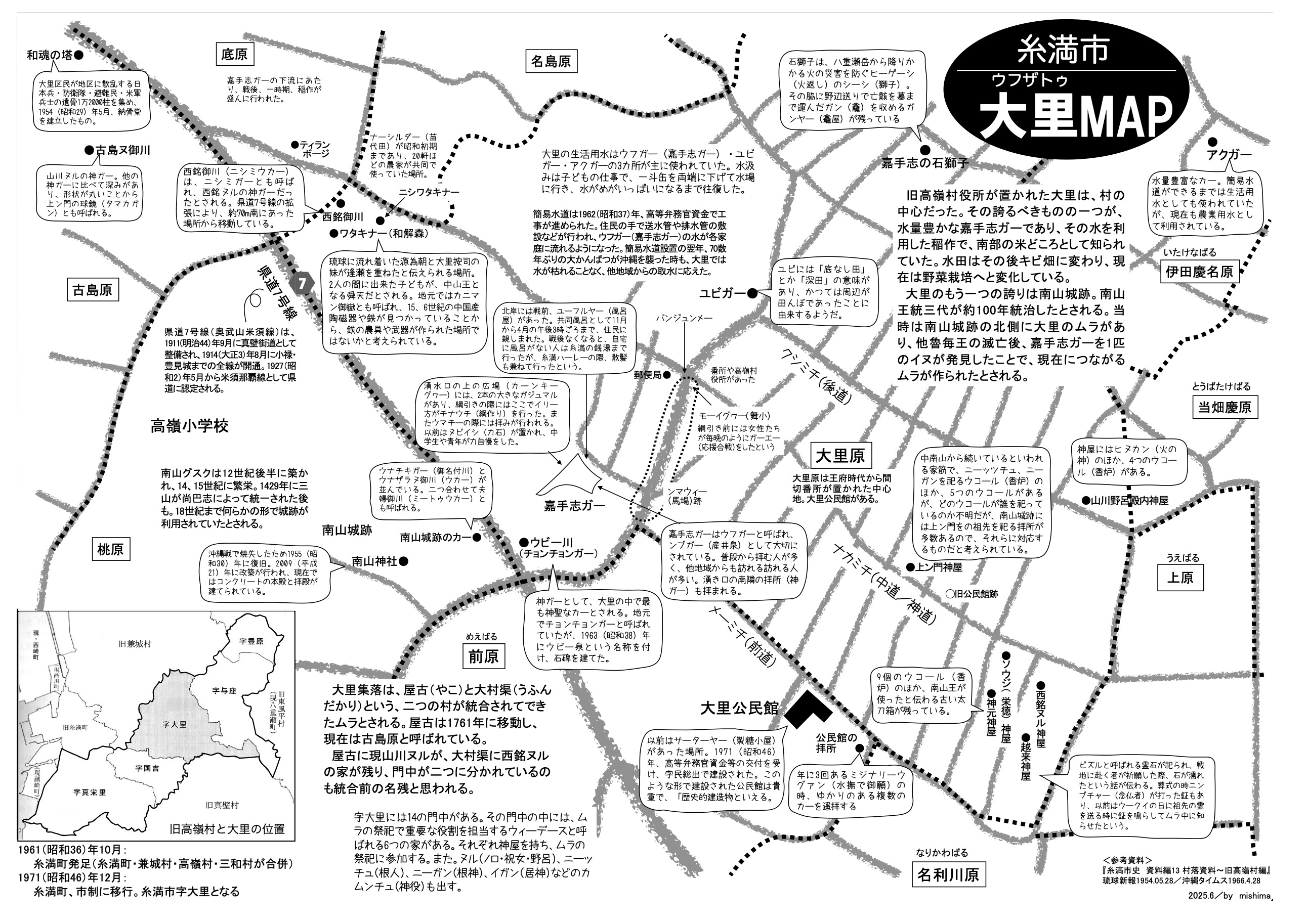

糸満の大里をあるく

2025年6月29日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

南部地域に来ると、位置関係がゴチャゴチャしてよく道に迷うのは、自分だけだろうか。なだらかな平地がどこも同じように見えて混乱するのである。

その克服のためにも、やはり現場を歩いて体感しなければ、と大里公民館を紹介してもらったが、大里は現南城市にもあって少し戸惑う。同じ地名があったりするのも、混乱の原因ではないだろうか。

現糸満市の字大里を紹介していただいたのは、玉城初恵さんと玉城きめいさん。暑い日が続くため熱中症も心配だったが、今年84歳になるというきめいさんは、いたって元気。小学生などにもたびたび地域案内しているということで、約2時間も動き回り、話し続け、驚かされた。

その誇るべきものの一つに、歴史や伝説で広く知られる嘉手志ガーがある。

字大里は高嶺村の中心であり、1961(昭和36)年に兼城村、三和村とともに糸満町に合併するまで、高嶺村役所が置かれていた場所だった。

水量豊かなカーの水を利用して、周辺では稲作が盛んに行われ、南部の米どころとして知られていた。その後水田はキビ畑に変わり、やがて稲作は見られなくなったが、農地は野菜栽培に切り替えられ地域産業を支えている。

嘉手志ガーはウフガーとも呼ばれ、ンブガー(産井泉)として大切にされている。普段から拝む人が多く、他地域からも訪れる訪れる人が多い。

大里では1962(昭和37)年は、高等弁務官資金で簡易水道工事が進められ、住民の手で送水管や排水管の敷設などが行われ、嘉手志ガーの水が各家庭に流れるようになった。そのため、翌年に70数年ぶりの大かんばつが沖縄を襲った際、大里では水に困窮することもなく、他地域からの取水にも応えたという。

(写真:大里公民館提供)

本土復帰直前の1971(昭和46)年、以前サーターヤー(製糖小屋)があった場所に、高等弁務官資金等の交付を受けて公民館が造られることになった。字民総出で建設された建物が、現在も使われている公民館である。地域の団結力を発揮して造られたこの建物は、当時の建築の様相を知る上でも、地域の歴史を語る上でも、貴重な歴史的史料であろう。

石獅子(シーシ)は、八重瀬岳から降りかかる火の災害を防ぐ、ヒーゲーシ(火返し)として大切にされてきた。顔がよく分からなくなっているのは、戦争の傷だと思われる。

その脇には、亡骸を墓まで運ぶためのガン(龕)を収める、ガンヤー(龕屋)がある。ガンヤーは1951(昭和26)年に作られたもので、壁面には当時、寄進した住民の名前が一面に刻まれている。遺体は1961(昭和36)年から火葬になったが、当時のガンは今もここに収められている。

大里集落は、屋古(やこ)と大村渠(うふんだかり)という、二つの村が統合されてできたムラとされる。屋古は1761年に移動し、現在は古島原と呼ばれている。

屋古に現山川ヌルが、大村渠に西銘ヌルの家が残り、門中が二つに分かれているのも統合前の名残と思われる。

字大里には14の門中があり、その中には、ムラの祭祀で重要な役割を担当するウィーデースと呼ばれる6つの家があるという。それぞれが神屋を持ち、ムラの祭祀に参加しているようだ。また。ヌル(ノロ・祝女・野呂)、ニーッチュ(根人)、ニーガン(根神)、イガン(居神)などのカムンチュ(神役)もそこから出すことになっている。

( 撮影:佐藤)

今回は訪れなかったが、大里でよく知られたポイントに南山城跡がある。南山王統三代が約100年統治したとされるグスクだが、南城市大里にも南山グスクだったとされる島添大里グスクがあり、どちらが正当の南山グスクだったのかは、今も専門家の間で意見が分かれているようだ。

この地の南山城跡の北側には、かつて大里のムラが位置し、他魯毎(タルマイ)王が滅亡した後、1匹のイヌが嘉手志ガーを発見して現在の場所に移転し、ムラが作られたと伝えられる。

大里は、南山城跡と嘉手志ガーという二大スターを抱えた、歴史ある地域である。静かな農村の佇まいの奥には、古から伝えられて来た家々のつながりが地域を支え、暮らしに潤いをもたらしているように感じられた。住民がひとつになって公民館を造り、今も大切に使われているのもその現れだろう。

厳しい日差しにさらされながらではあったが、地域のつながりの大切さや歴史の重さを教えられたような一日であった。

<三嶋>

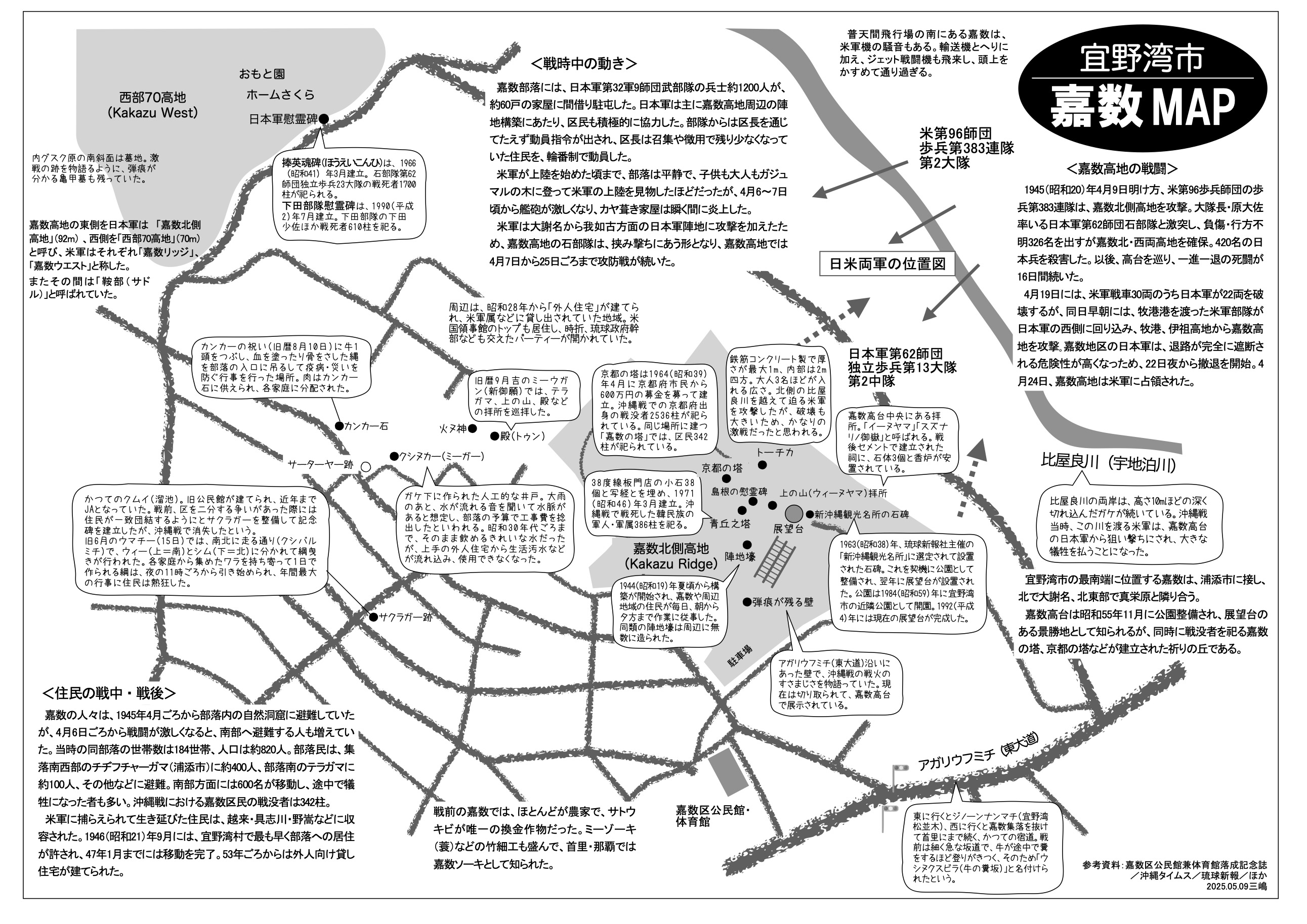

雨のなか、嘉数高台と部落を歩く

2025年5月18日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

宜野湾市嘉数は、自分たちが以前、会社を置いていたところ。

高台にある“外人住宅”を事務所にし、仕事を始めたころは、沖縄戦当時の状況や部落の事柄などはよく知らなかったが、その後、周辺を歩き、NPOを始めたころ、「嘉数あるき」を2度(2011年11月・12月)行っている。

その時、お世話になった方が伊波義雄さん(86歳)で、かつての縁をたよりに今回も案内をお願いした。

伊波さんは、生まれも育ちも嘉数の人。6歳で小学校の入学式を迎える直前、米軍が侵攻してくるとの知らせで家を離れ、家族5人と親戚で避難壕を経て南部に逃げたという。そして、父親の機転で何度も危機を乗り越えた末、旧高嶺村(現糸満市)真栄里の壕で、米軍に捕らえられている。

現在は、嘉数高台の平和ガイドとして忙しく、たくさんの資料を小脇に抱えながら、自分の体験を交えた沖縄戦の状況を説明する毎日である。

この日の嘉数は朝から小雨模様だったが、せっかくだからと雨の合間を見計らって歩き出したものの、途中から雨が強くなりずぶ濡れ状態。思ったより辛い状況だったのだが、伊波さんの熱心な話に引き込まれ、当時の過酷な状況を多少なりとも想像することができたように思う。

宜野湾市の一番南にある嘉数は、宜野湾の中心・普天間と浦添・首里とをつなぐ地点にある。沖縄戦当時、この地の高台に日本軍が防御拠点を置いたのも頷ける。第32軍司令部がある首里城を控え、浦添城跡・伊祖城跡より北に位置するこの高台が最前線基地であり、南進する米軍に対峙したのである。

無血上陸して南下する米軍は、嘉数高台において始めて戦闘らしい戦闘を経験することになった。

米軍は4月7日から、西側の大謝名と東部から嘉数高台を攻撃し、25日まで日米両軍の激しい戦闘が続いた。高台南側に居住する住民は、道案内や弾薬補給、負傷者介護などのために戦場に駆り出され、多数の犠牲者を出すこととなった。

そして、日本軍は浦添城跡(前田高地)、首里へと敗走した。

嘉数高台を中心とした戦線を守る日本軍(第62師団独立混成旅団第13大隊)には京都出身者が多く、その2,536人が玉砕している。

戦後、この地を訪れた遺族たちは、肉親が闘ったこの地に「京都の塔」を立て弔ったが、碑文には、「多くの沖縄住民も運命を倶にされたことは誠に哀惜に絶えない」という一節を刻んだ。これは、沖縄戦に巻き込まれた住民の悲劇を悼む文言であり、数多く建てられたその他の戦争慰霊碑に見られないもので、希有な例であると指摘されている。

「嘉数の塔」が京都府民によって同じ敷地に建てられたのも、住民への感謝と同情を込めてのことであろう。

今も変わらない普天間基地に対し、十数年ぶりに訪れた嘉数部落はこ綺麗な住宅やマンションが増え、だんだんと“マチ化”の波が進行している印象を受けた。

嘉数高台を訪れる観光客や修学旅行生も増え、米軍が上陸した北谷海岸や、普天間基地から浦添城跡(前田高地)まで見渡せる展望台には、人影が途切れないようだ。

沖縄戦の体験者も少なくなり、当事の出来事が次第に遠のいていくのは避けられないが、人々の記憶が色褪せず、次代に受け継がれることを祈る。嘉数高台周辺の戦争遺跡や慰霊碑の存在は、その意味でも重要である。

沖縄戦の体験を熱心に語る伊波さんの、ご健康と長寿を祈らずにはいられない。

<三嶋>

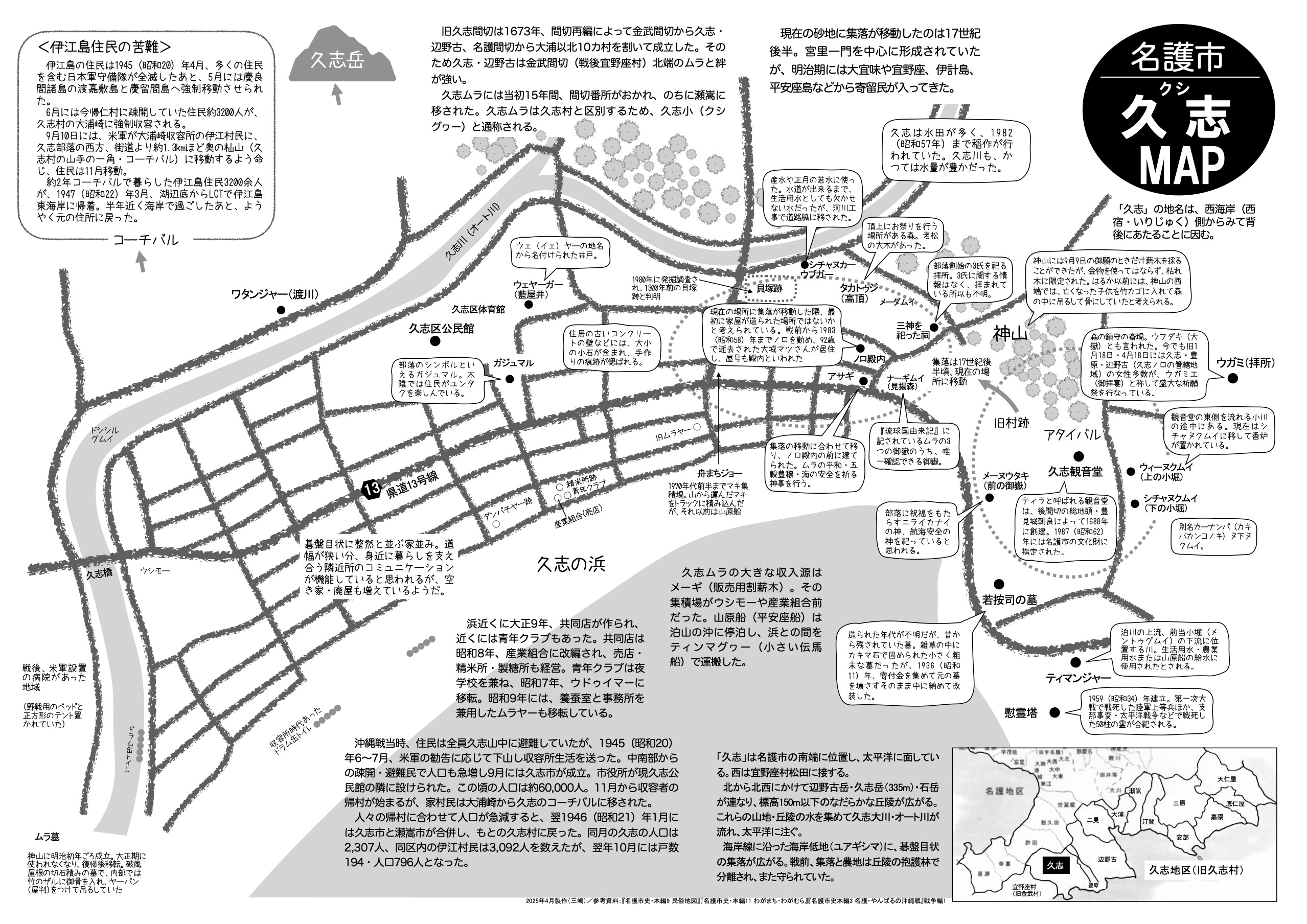

久志をあるく

2025年5月4日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

名護市の東海岸は、新基地建設の騒動が続く辺野古以外、あまり知られていないように思う。

西海岸が、リゾート開発の波にさらされて著しく変化しているのにくらべ、昔ながらの佇まいが残り、静かな落ち着きが満ちているようにみえる東海岸には、どんな暮らしがあったのだろうか。今回は、「久志あるき」を通じ、そんな地域の姿を学ぼうと考えた。

案内をお願いした方は、以前からヤンバル各地の案内などを行い、よく知られている宮里健一郎さん。久志で生まれ育ち、他所に住んだことがないと話す通り、経験に基づく中身の濃いお話に、一同うなづく事しきりであった。

現在の名護市が1970(昭和45)年8月に合併する前、東海岸一帯には南北に長い久志村があり、そのなかで一番南に位置する地域が字久志だった。

宜野座村と接する静かな純農村で、「久志マサー」と呼ばれる住民の協力精神が、以前から地域の特徴と指摘されている。

また、近年は集落の北部にあったとされる「上里グスク」が注目され、話題を集めている。奄美やヤンバルのグスクにみられる、石積みのない「土のグスク」のためか痕跡もよく分からず、幻のグスクとも言われていたようだが、専門家の調査も進み、文化財に指定される可能性もあるため、地域活性化につなげようと地元では盛り上がりを見せている。

2023年・池上典氏作成

久志の家々は、碁盤の目のように四角く区切られた中に、規則正しく並んでいるが、路地が細いため車での通行はなかなかにしんどいと思われる。家々の樹木や人々の暮らしぶりなどを眺めながら、のんびりと歩くのにうってつけだ。

観音堂がある周辺が、アタイバルと呼ばれるもともとの村落跡で、周囲には多くの御願所がある。

集落は17世紀後半、現在のノロ殿内やアサギがあるあたりに移動したが、生い茂る樹木に囲まれ、あちこちにある御願所の由来などを聞いていると、古の時代に何があって人々が移動したのか、謎が膨らみ興味が尽きない。

また、アタイバルの北東側にあるウガミと呼ばれる拝所は、ムラの女性が祈願祭を行う場所で、男子禁制だったとか。今も多数の女性が集まり、家から開放されて「遊ぶ」日が数日あるそうだ。

今回の「久志あるき」では訪れなかったが、忘れてはならないのが、この地域に収容されていた伊江島の住民が味わった苦労であろう。

伊江島の住民は1945(昭和20)年4月、多くの住民や日本軍守備隊が全滅したあと、5月には慶良間諸島の渡嘉敷島と慶留間島へ強制移動させられ、6月には今帰仁村に疎開していた住民約3,200人が、久志村の大浦崎に収容される。

そして9月10日、大浦崎収容所の伊江村民は、久志部落の西方、街道より約1.3kmほど奥の山手にあるこの場所に移動を命じられ、11月に移動した。住居もない山の中での暮らしを唐突に強いられた、彼らの労苦はいかばかりであっただろう。

彼らは山の中での耐乏生活を約2年間送り、1947(昭和22)年3月、コーチバルから名護の湖辺底に出る。そしてLCTに乗り伊江島東海岸に帰着する。ようやく元の住所に戻れたのは、半年近く海岸で過ごしたあとのことであった。

久志の集落には静かで穏やかな日常が広がっていた。経済活動が活発とは言い難いが、毎日がおだやかで平和な暮らしを送れるのであれば、それ以上を望むことはないとも思えてくる。

それだけに、集落のすぐ近くにある辺野古の工事を止められれば、一層いいのだがとの思いを強くした。

<三嶋>

「復帰」を考える

2025年4月28日 Category: Myある記 Comment : 0

4月11日、沖縄の本土復帰を考える会(久部良和子代表)が主催し、かつての「沖学連」の方達に当時を語ってもらう座談会が、首里の養秀会館で開かれた。

復帰運動に直接関わった人たちが少なくなるなか、当事者の体験を聞き取り、復帰運動の実相を残していくことが必要という思いで実施したものである。本土復帰から53年を経て、「復帰」そのものが歴史の彼方に霞みつつあるような昨今だからこそ、当事者の体験談の聞き取りと、継承していくことが不可欠だと思う。

沖縄戦の記録の継承も必要だが、その次の時代、復帰前の時代状況や人々の思いといったようなものも、しっかりと記録し残すことが重要だろう。それは大国の間で揺すぶられ続ける沖縄の痕跡であり、存在証明でもある。また、沖縄は日本なのかという問いを考える上でも、避けて通れないからだ。

ちなみに「沖学連」は、本土各地の大学に通いながら、故郷・沖縄の置かれた状況や、迫り来る「本土復帰」を本土の人々に訴えた、沖縄出身の学生たちが結成した組織。

始まりは東京で準備会が発足した1965(昭和40)年。1966(昭和41)年には福岡で全国代表者会議を開催し、その後、東京・関西・九州・四国の代表などが話し合いを重ね、1967(昭和42)年7月16日結成された。

全国から100名近くの沖縄県学生会の代表が結集し、東京で「在本土沖縄県学生会(沖学連)」が誕生したのである。

ボクも所属する「本土復帰を考える会」では、沖縄の復帰運動について、体験者の資料や証言を集めたり、上映会、フォーラムなどをこれまで行って来た。

しかし、沖縄にとって大きな節目となる「復帰」にいたる経緯や、アメリカ・日本・沖縄を取り巻く時代状況の変化、人々や組織の思惑といったものは、膨大な記録や証言などがあるものの、それがあまりに巨大な山であるが故に全体が見えにくく、俯瞰して分かりやすく解説した書籍や映像なども少ないと感じる。

それだけ複雑で、簡単には語れないということなのであろうが、当時の「空気」といったものもまったく知らない世代のことを思うと、いま一度、公平な目で沖縄の「復帰」を整理・解説するコンテンツが必要だろうと感じる。

沖縄の日本復帰運動は、戦後間もない時期から始まり、さまざまな人々が関わりながら沖縄と日本本土で続けられている。

1953(昭和28)年には、初の沖縄諸島祖国復帰国民大会が在京県人を中心に東京で開催され、1960(昭和35)年には沖縄返還貫徹大行進が鹿児島から東京に向けて行われ、沖縄では沖縄県祖国復帰協議会(復帰協)がこの年結成された。

1963(昭和38)年4月27日には祖国復帰の悲願を込めた「かがり火」が、辺戸岬・与論島で初めて燃え上がり、翌日の「屈辱の日」には北緯27度線をはさんで初の洋上交歓(海上集会)が行われた。

1965(昭和40)年には、佐藤栄作首相が現職総理として戦後初めて沖縄訪問し、「沖縄の復帰なくして戦後は終わらない」と声明。

だが、翌年には海上自衛隊の練習艦隊が那覇港に接岸し、国際通りをパレード。翌1967(昭和42)年には「基地を撤去しての返還は実際論として無理」と佐藤首相は国会答弁しているように、沖縄住民の願いである本土復帰の思いが、本土政府に受け入れられることはなかった。アメリカありきの復帰方針をとる日本政府に、住民に寄り添う気はなかったのである。

そのため、1969(昭和44)年3月には、復帰協も「基地撤去」という強い運動方針を打ち出し、佐藤首相の「核つき・基地自由使用返還」と全面対決する姿勢を鮮明にするが、同年11月、佐藤・ニクソン米大統領会談で沖縄の72年返還が決定する。

日米協議は、沖縄基地の自由使用と核貯蔵をしないことで合意したとされたが、核の緊急持ち込みは「密約」で合意されていた。復帰協は抗議声明を出し、「核つき、基地自由使用」を批判し、即時無条件全面返還を要求するが、本土政府の今に続くアメリカ追随外交に呆れ、次第に抵抗姿勢を鮮明にしていった。

翌1970(昭和45)年には、沖縄タイムス社発行の「新沖縄文学」第18号で「反復帰論」が特集され、金城朝夫の「私たちは日本人でなくてもいい」が発表された。

また、東京の沖縄青年委員会(海邦派)が、「『沖縄にとって本土日本とは何か』という問いを出発点とし、復帰を前提にしてきた運動を再検討しなければならない」と主張するのも、その頃からである。

沖縄の本土復帰運動は、日米の政治力学に翻弄され、さまざまな組織や人々を巻き込みながら変遷し、1972(昭和47)年5月15日を迎えることとなった。

沖縄や本土日本で、多くの人々が熱い思いをほとばしらせながら、一心に取り組んだこの運動も、もう50年を過ぎた。事実の確認や体験者の話などを集め、冷静に記録・分析する時期に来たと改めて思う。

しかし、それは思い出話や過ぎ去った歴史として片付けるのではなく、今に続く「復帰」を検証し、これからの沖縄のありようを考えるためである。

<三嶋>