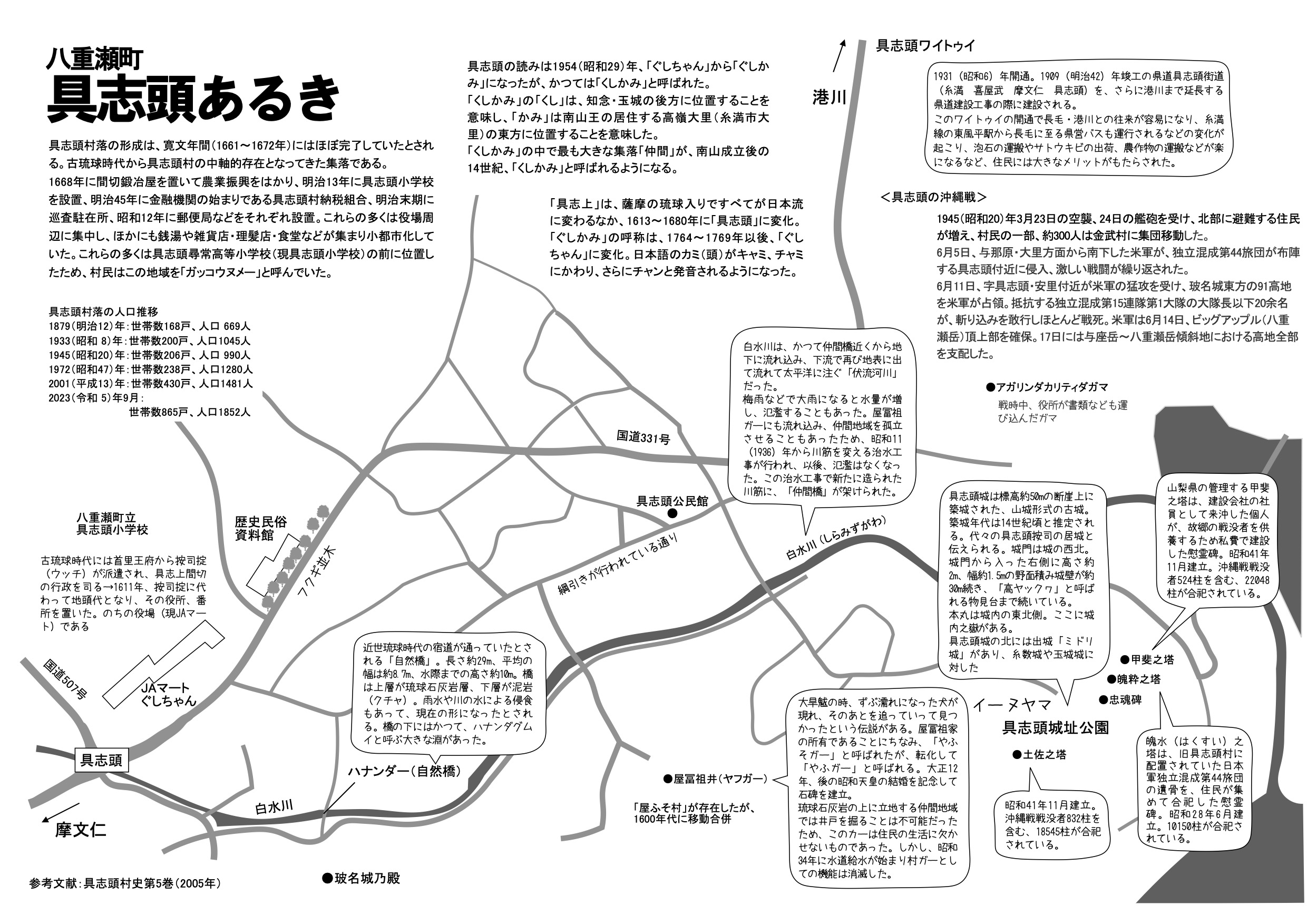

具志頭あるき

2023年10月31日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

朝晩はいくぶん涼しくなり、歩くにはいい季節と思うこの頃。どこへ行こうかと悩んでいたが、あまり馴染みのない所を勉強しようと思い、八重瀬町の具志頭を選択。間違いやすいが、旧具志頭村の中心地である字具志頭である。

ハナンダー(自然橋)や屋冨祖ガーなどを訪ねたあと、具志頭城址公園に行く。

摩文仁の平和祈念公園にくらべると、訪ねる人は少ないが、住民が建立した魄水之塔のほか、甲斐之塔、土佐之塔という慰霊碑が建ち、周辺には住民が避難したガマも多数残っているようだ。

沖縄戦における具志頭の経過は、いくつかの書籍などをみると、以下のようになるようだ。

地域の人々は、1945(昭和20)年3月23日の空襲、24日の艦砲を受け、ようやく北部への避難が増加。具志頭村民の一部、約300人は金武村に集団移動する。

地上戦が激しくなるのは6月5日。与那原・大里方面から南下した米軍が、具志頭付近に侵入。布陣する日本軍の独立混成第44旅団と、激しい戦闘が繰り返された。

6月11日には、字具志頭・安里付近が米軍の猛攻を受け、玻名城東方の91高地を米軍が占領。抵抗する独立混成第15連隊第1大隊の大隊長以下20余名が、斬り込みを敢行するが、そのほとんどは戦死したという。

そして、米軍は6月14日、八重瀬岳(米軍呼称ビッグアップル)頂上部を確保。17日には与座岳~八重瀬岳傾斜地における高地全部を支配した。

口を開けているガマは、人家の真下に伸びている。日常の中に、普通の姿で今も戦争が残っているのである。

以前調査したというSさんの案内で、恐る恐る足を踏み入れた。石灰岩から落ちる水でぬかるんでいる所もあり、足場も不安定なため転びそうになる。割れた茶碗などが見える。戦時中は役所が書類なども運び込んだようだ。

20メートル程行き、道が左右に別れている地点で引き返したが、Sさんによれば、左にまだ続いているとのこと。

短時間のガマ体験だったが、ジメジメとした暗闇の中での生活は、想像を絶する。頭の理解と肌感覚の相違に、今更ながらあきれ絶句した。

<三嶋>

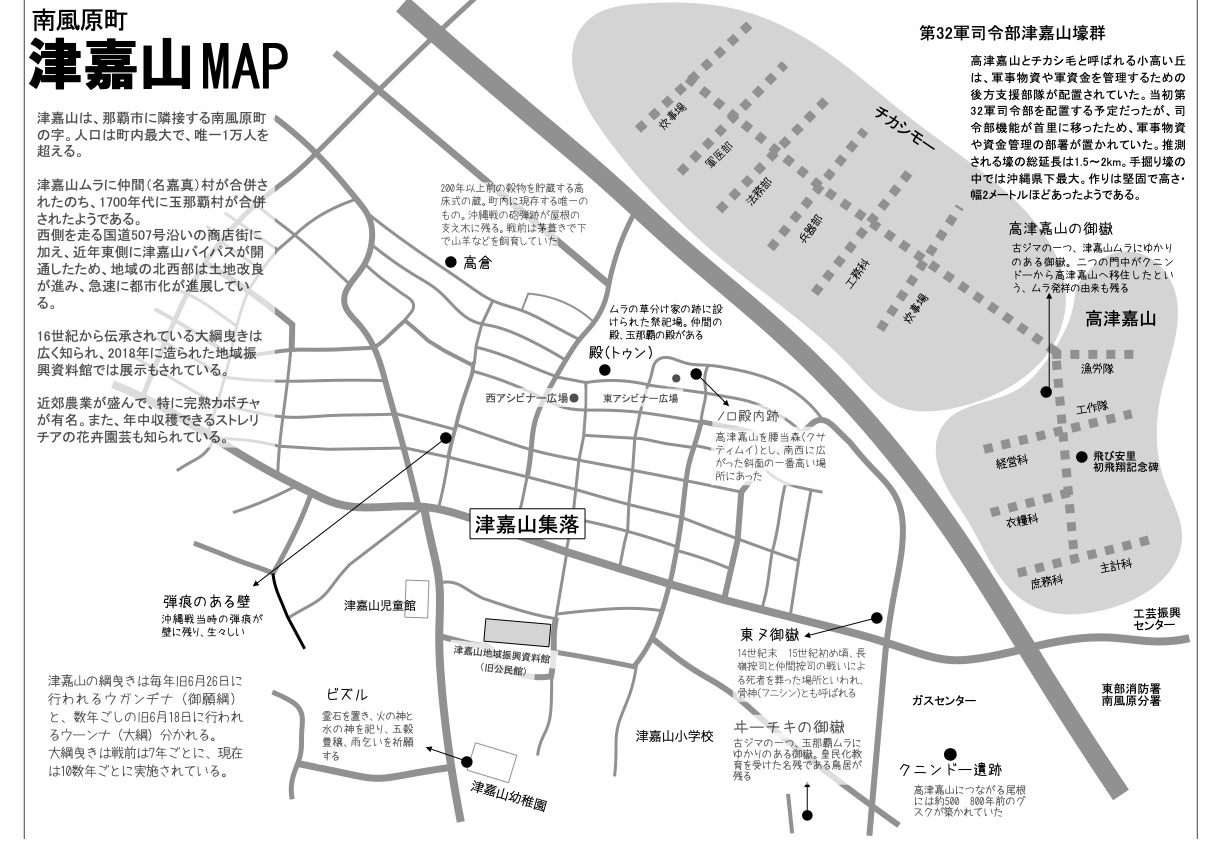

津嘉山あるき

2023年9月30日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

今回お邪魔したのは南風原町津嘉山。だが、地元の知り合いもいないため、いくばくかの文献資料や観光パンフなどが頼り。

津嘉山は、沖縄戦では第32軍の司令部壕があり、多くの避難民が命を落とした山川橋(宇平橋)もあるため、以前から気になっていた。しかし、壕は(予想通り)何の痕跡もなく、山川橋までは距離があって歩くのは酷かと断念。

津嘉山は、津嘉山ムラに仲間(名嘉真)ムラが合併されたのち、1700年代に玉那覇ムラが合併した地域のようである。

戦後は、集落の西側を走る通り(国道507号)沿いに発展。那覇市に隣接するベッドタウンとなり、現在の人口は町内最大で、唯一1万人を超えている。

また、近年は集落東側に津嘉山バイパスが開通したため、地域北西部の開発がいっそう活発で、都市化が急速に進展している。

沖縄戦当時、首里城地下に第32軍司令部があり、摩文仁に撤退するまで使用されたことはよく知られているが、首里城に構築される前、津嘉山に司令部壕が造られていたことは、あまり知られていないようだ。

津嘉山の第32軍司令部壕は、津嘉山北東部の高津嘉山とチカシ毛と呼ばれる小高い丘に、1944(昭和19)年夏頃か建設が始まった。

完成時には高さ・幅2メートルで総延長1.5~2km。手掘り壕の中では県下最大の規模だったが、十・十空襲を受けて強度に不安が生じたことや、眺望の良さから首里城地下が司令部として選択され、津嘉山は軍事物資や資金管理部が置かれるだけとなった。

しかし5月27日には、首里城地下から撤退した第32軍の牛島満司令官をはじめとする首脳部が立ち寄り、5月30日に終焉の地・摩文仁に向かうまで、この壕に宿泊している(1泊の説もあり)。

沖縄では、いっそう進む都市化(ヤマト化)の陰で、かつての暮らしや戦争の痕跡が、見えづらくなっている地域が増えているように思う。しかし、あれだけの戦禍を負い、体験者もまだ残っている沖縄であればなおさら、地域の歴史を正しく伝えることが不可欠だろう。

津嘉山指令部壕の跡地は現在、表に何も残されていないが、当時の遺構や遺骨が、地下には今も眠っていることを忘れてはならない。首里城地下の司令部壕にくらべ、あまりにも存在が薄いこの地に、光が当てられることを願う。

<三嶋>

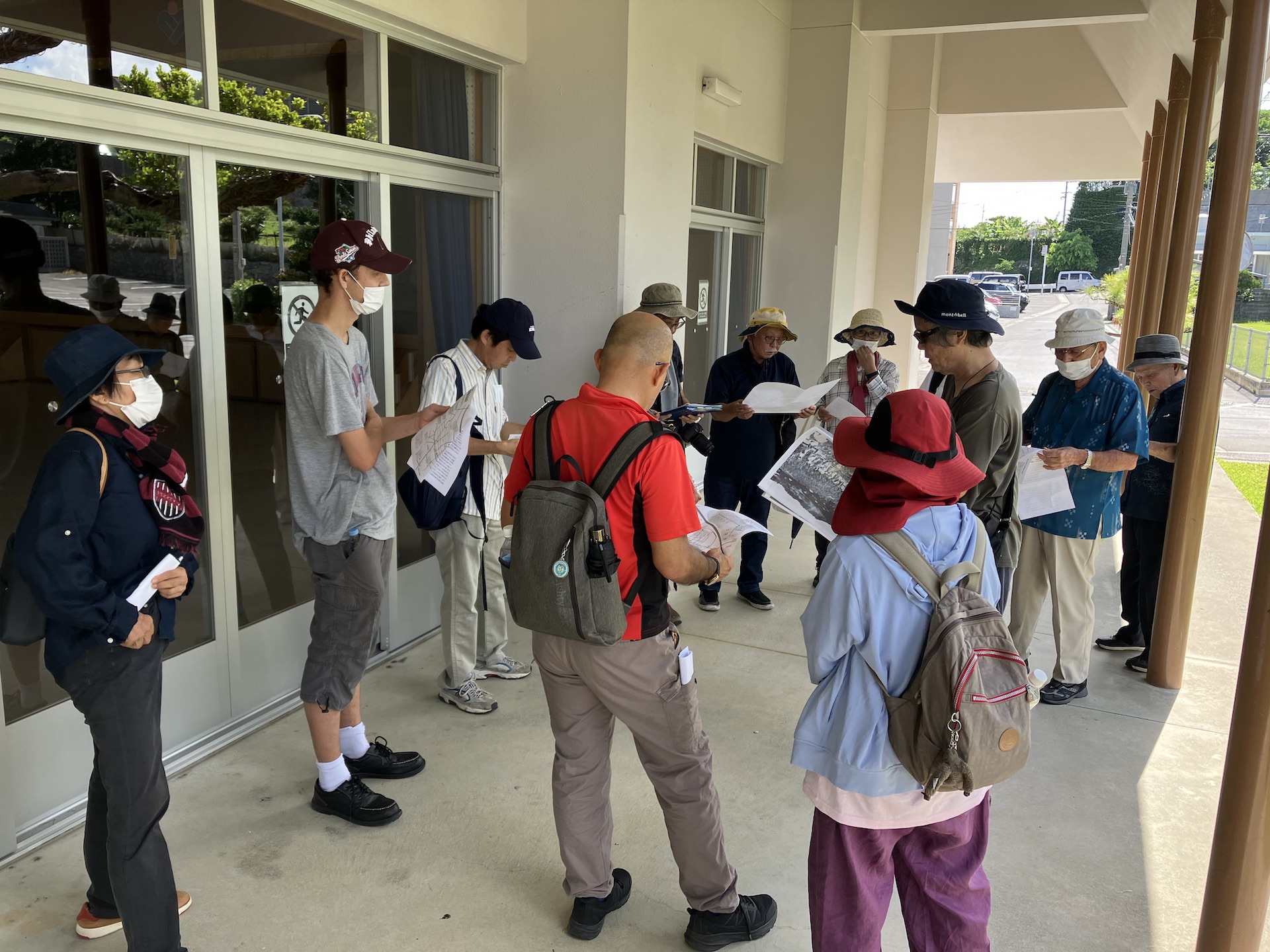

城間の戦跡をあるくフィールドワークに参加して

2023年4月30日 Category: Myある記 Comment : 0

摩文仁に引き続き、平和祈念資料館友の会主催で行われた「浦添城間アイテムポケットとマチナト飛行場」という、フィールドワークに参加したのでその報告。

浦添市城間の北西部に位置する、米軍がアイテムポケットと呼んだ地域である。

小生は以前、一人で訪ねたことがあり、よく分からないまま引き返したことがあったので、リベンジのつもりだったが、今回は事務局長・仲村真さんの詳しい解説のおかげでいろいろ分かったことがあるし、収穫が多かった。関係者に感謝である。

友の会で作られた冊子を読むと、城間アイテムポケットでは1945年4月20日から27日にかけ、日米両軍の凄まじい攻防が展開され、突破した米軍は、中飛行場(戦後キャンプ・キンザー)まで一気に進撃したようだ。

同時期、日米両軍は東シナ海~太平洋を結ぶ線上にある、安波茶や伊祖、宮城、屋冨祖、西原などでも激戦を展開していた。そして、宜野湾村の嘉数高地における攻防戦では終結が近づきつつあり、前田高地(ハクソー・リッジ)では闘いがピークを迎えつつあった。

キャンプ・キンザーでは、かつての丘陵地隊も今は削られ、形を変えているが、日本軍の機関銃陣地が配置されていたライアン高地は、まだ形をとどめているようだ。ここでは地下にトンネルが張り巡らされ、頑強な蜂の巣のような防御施設だったとされる。そして、日本軍第62師団第64旅団の独立歩兵第21大隊、2個中隊の兵士600人と、数百人のウチナーンチュが守りを固めていた。

資料によると、アイテムポケットでは特に4月25日から26日にかけて、闘いがピークを迎えたようだ。

25日にライアン高地に到達した米兵31人は、20分間の戦闘で31人の日本兵を殺害する。彼らには平均6発の銃弾しか残っていない状態だったというが、支援を受けて奮戦し、26日の激戦を制して、夜までにアイテ・ポケットを制圧する。

そのなかには、日本兵10人を射殺した海兵隊員や、仲間の負傷に激怒して日本軍陣地に突入し、穴から穴へ走りながら日本兵を殺害した隊員の話なども紹介されている。さまざまな闘いが数えきれないほどあり、そして幾多の兵士が死傷している。

多くの若者が兵士として戦場に送られ、死を迎え、生き残った。言うまでもなく闘った兵士一人一人には名前があり、家族があり、夢や希望があったはずだ。生身の個人がそこにいたことを、改めて思う。

今となってはその多くは忘れられようとしているが、私たちの今は、彼らの闘いの延長上にある。愛国者を讃えよと言うのではない。ただ、名も知られないまま消えた命が、数知れずあった事実を忘れてはならないと、今更ながら思うのである。

<三嶋>

摩文仁のフィールドワークに参加して

2023年3月31日 Category: Myある記 Comment : 0

平和祈念資料館友の会が行った、「沖縄戦終焉の地 摩文仁丘陵の深部を行く」というフィールドワークに参加したので、ご報告。

体力のない人や子供の参加が除かれ、ヘルメット・手袋着用などの条件が付けられたが、それも仕方がないと思われるほど険しいコースだったが、たいへん有意義であった。戦後、ほとんど人が入ったことがないという場所を歩くという、貴重な体験をすることが出来たし、この地で生き残った方の体験を聞き取った方の話を聞くこともでき、充実した1日となった。

草刈りやコース設定、資料の準備など、準備段階の苦労を考えると、友の会事務局長の仲村真さんや、関係者の苦労は大変だっただろうと想像する。みなさんに感謝である。

(琉球新報1977.6.25朝刊)

砲弾はまさに鉄の塊である。それが破裂して不規則に飛び散り、燃えながら飛んでくるのである。展示会などで、破片を持ったことがある人もいるかと思うが、予想を超える重量に驚いたのではないだろうか。

日本軍の兵士が潜んでいたのだろうか

「通り穴」を抜けた斜面にある1メートルほどの岩は、学徒隊の友人をそこで亡くした方が、よく弔いに訪れていたという話を聞く。

負傷して動けなくなった友人を担いてここまで来たが、手榴弾を渡したまま別れ、背後で自決する爆発音を聞いたことから、戦後もずっと苦しんでいたとのこと。ある時には、蝶々がまとわりついて離れなかったそうで、これは友人の魂が還ってきたと語っていたそうである。

帰宅して思い出したが、そういえば同じ様な話があったと調べたら、デール・マリッジという米国人が、『日本兵を殺した父』(原書房・2013年)という本の中でご本人を紹介していた。山田義邦という方である。

著者のデール氏はボクとほぼ同じ年齢だが、沖縄戦でPTSD(心的外傷後ストレス)となった父親が死去したあと、父親が体験した沖縄戦を本格的に調べ始める。資料を集め、生き残っていた父親の中隊の戦友たちに会い、沖縄を訪れ、父親のPTSDの原因を突き止め、父親の追体験をしている。その中で前述の山田氏にも会い、話を聞いたのである。

精神を壊した兵士の話は、シュガーローフの戦闘などで多く発生したというが、勝利者として母国に引き揚げたあとの人生にも、戦争が陰を落としていたということは、これまであまり省みられなかったと思う。

アメリカでさえそうだから、ましてや日本では相当の数の元兵士が苦しんでいたはずだ。今となっては遅すぎるのだが。戦争は兵士の家族まで壊すと改めて思う。

貴重な体験をさせてもらい、いろんなことを考えさせられたフィールドワークであった。

<三嶋>

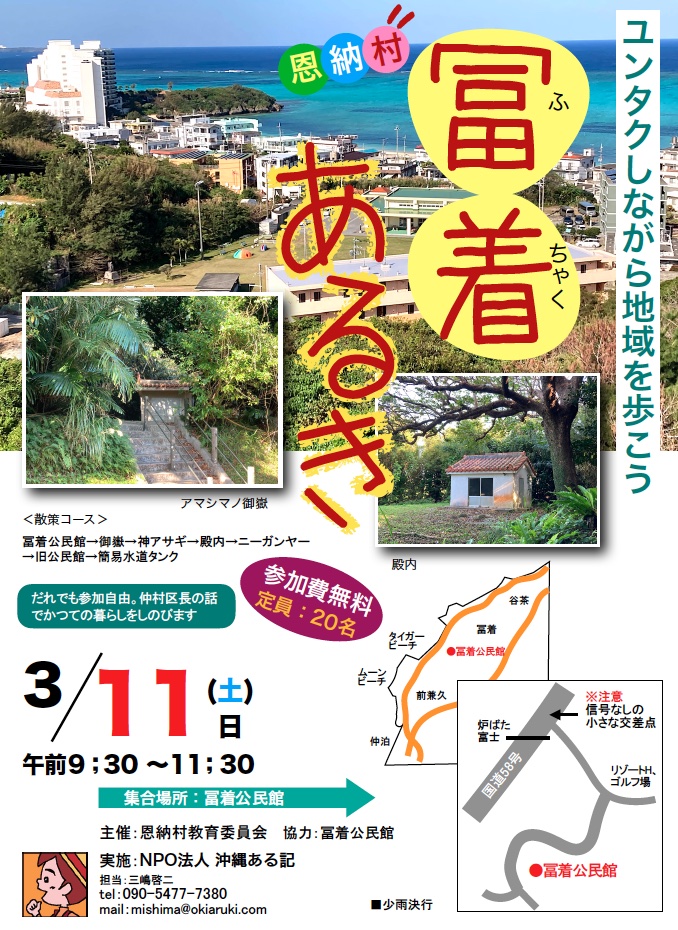

3月11日(土曜)、冨着を歩きます

2023年3月1日 Category: 沖縄ある記 Comments : 2

恩納村で毎年行ってきたムラ歩きが、コロナで中止になっていましたが、今年、復活しました!

恩納村教育委員会のお手伝いで、これまで6カ所の字をまわり、地図とテキストを村立文化情報センター(図書館)1階のPCに納めてきましたが、その事業の復活ですね。

で、今回の舞台は、字冨着(ふちゃく)。

那覇から行くと、仲泊で分岐する交差点を左折し、旧道を直進。ムーンビーチとタイガービーチを過ぎ、右側にあるゴルフ場に入るようにして小さな交差点を右折すると、集合場所の冨着公民館です。

コースはここから山の上に向かい、集落跡(拝所群)を回って海に向かって下り、海岸端にあった旧公民館跡などを訪ねる予定です。

参加費無料ですので、ご希望の方はお気軽にご連絡ください。

好天を願いつつ、みなさまのご参加をお待ちしております。

<三嶋>