雨のなか、嘉数高台と部落を歩く

2025年5月18日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

宜野湾市嘉数は、自分たちが以前、会社を置いていたところ。

高台にある“外人住宅”を事務所にし、仕事を始めたころは、沖縄戦当時の状況や部落の事柄などはよく知らなかったが、その後、周辺を歩き、NPOを始めたころ、「嘉数あるき」を2度(2011年11月・12月)行っている。

その時、お世話になった方が伊波義雄さん(86歳)で、かつての縁をたよりに今回も案内をお願いした。

伊波さんは、生まれも育ちも嘉数の人。6歳で小学校の入学式を迎える直前、米軍が侵攻してくるとの知らせで家を離れ、家族5人と親戚で避難壕を経て南部に逃げたという。そして、父親の機転で何度も危機を乗り越えた末、旧高嶺村(現糸満市)真栄里の壕で、米軍に捕らえられている。

現在は、嘉数高台の平和ガイドとして忙しく、たくさんの資料を小脇に抱えながら、自分の体験を交えた沖縄戦の状況を説明する毎日である。

この日の嘉数は朝から小雨模様だったが、せっかくだからと雨の合間を見計らって歩き出したものの、途中から雨が強くなりずぶ濡れ状態。思ったより辛い状況だったのだが、伊波さんの熱心な話に引き込まれ、当時の過酷な状況を多少なりとも想像することができたように思う。

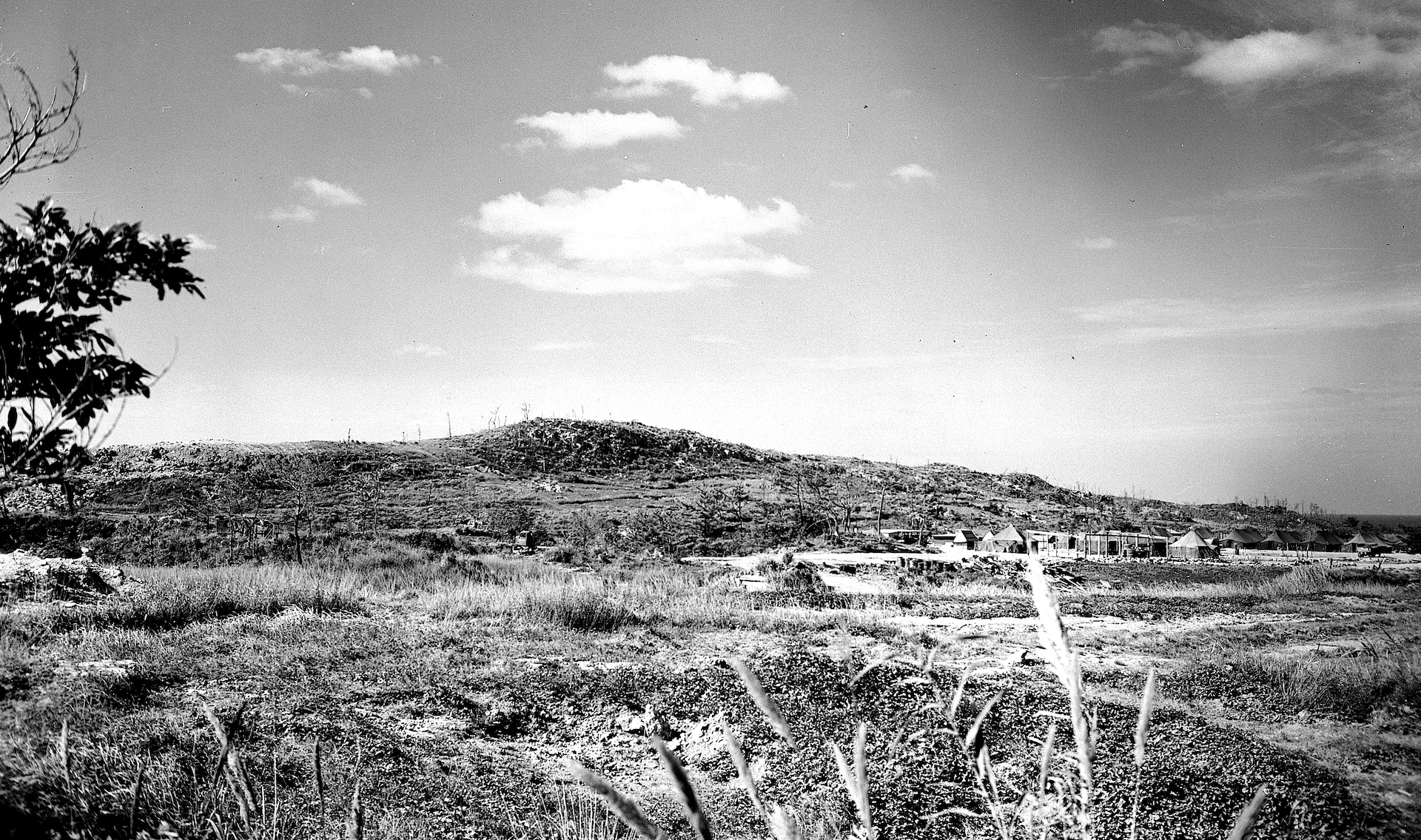

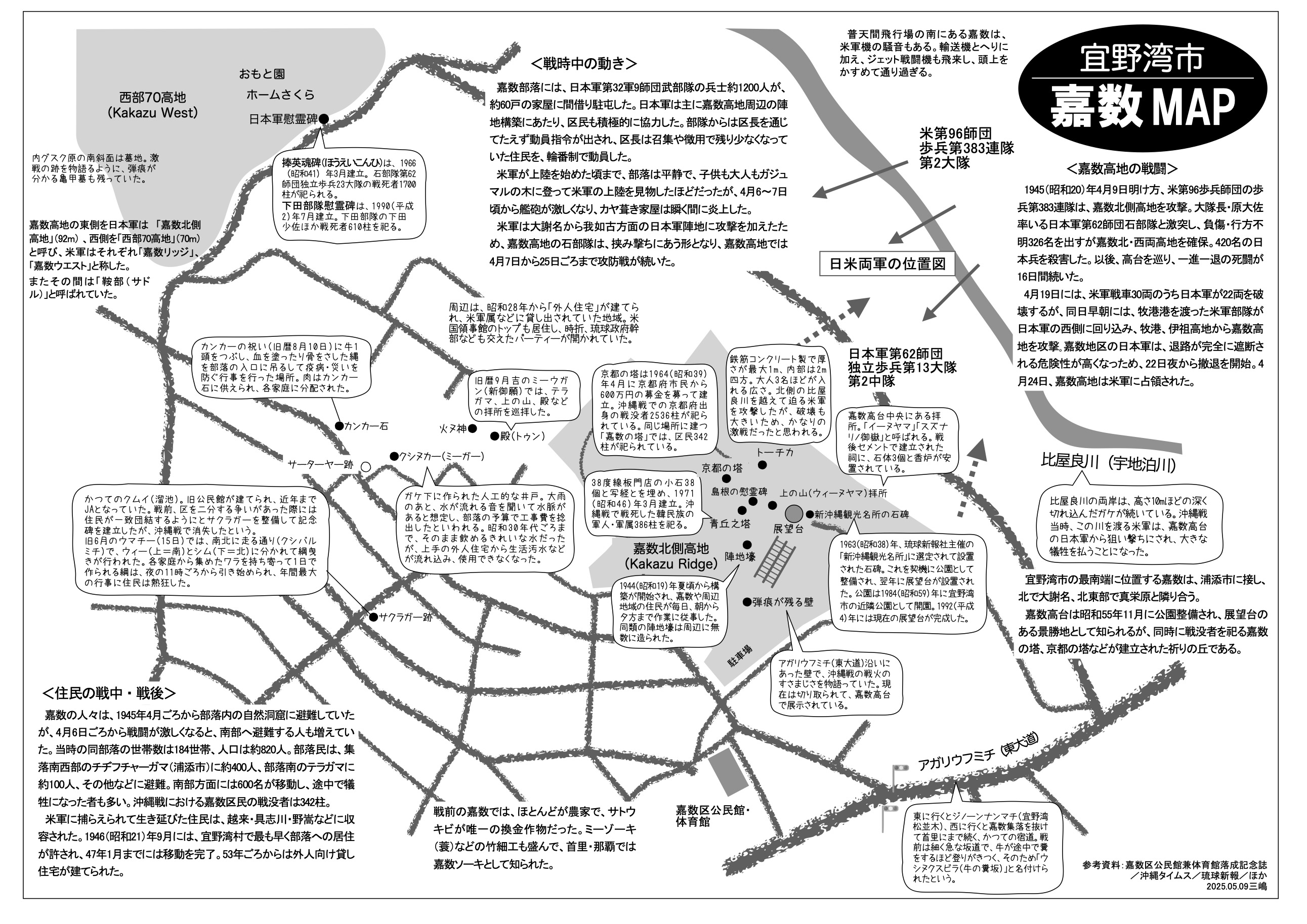

宜野湾市の一番南にある嘉数は、宜野湾の中心・普天間と浦添・首里とをつなぐ地点にある。沖縄戦当時、この地の高台に日本軍が防御拠点を置いたのも頷ける。第32軍司令部がある首里城を控え、浦添城跡・伊祖城跡より北に位置するこの高台が最前線基地であり、南進する米軍に対峙したのである。

無血上陸して南下する米軍は、嘉数高台において始めて戦闘らしい戦闘を経験することになった。

米軍は4月7日から、西側の大謝名と東部から嘉数高台を攻撃し、25日まで日米両軍の激しい戦闘が続いた。高台南側に居住する住民は、道案内や弾薬補給、負傷者介護などのために戦場に駆り出され、多数の犠牲者を出すこととなった。

そして、日本軍は浦添城跡(前田高地)、首里へと敗走した。

嘉数高台を中心とした戦線を守る日本軍(第62師団独立混成旅団第13大隊)には京都出身者が多く、その2,536人が玉砕している。

戦後、この地を訪れた遺族たちは、肉親が闘ったこの地に「京都の塔」を立て弔ったが、碑文には、「多くの沖縄住民も運命を倶にされたことは誠に哀惜に絶えない」という一節を刻んだ。これは、沖縄戦に巻き込まれた住民の悲劇を悼む文言であり、数多く建てられたその他の戦争慰霊碑に見られないもので、希有な例であると指摘されている。

「嘉数の塔」が京都府民によって同じ敷地に建てられたのも、住民への感謝と同情を込めてのことであろう。

今も変わらない普天間基地に対し、十数年ぶりに訪れた嘉数部落はこ綺麗な住宅やマンションが増え、だんだんと“マチ化”の波が進行している印象を受けた。

嘉数高台を訪れる観光客や修学旅行生も増え、米軍が上陸した北谷海岸や、普天間基地から浦添城跡(前田高地)まで見渡せる展望台には、人影が途切れないようだ。

沖縄戦の体験者も少なくなり、当事の出来事が次第に遠のいていくのは避けられないが、人々の記憶が色褪せず、次代に受け継がれることを祈る。嘉数高台周辺の戦争遺跡や慰霊碑の存在は、その意味でも重要である。

沖縄戦の体験を熱心に語る伊波さんの、ご健康と長寿を祈らずにはいられない。

<三嶋>