「冨祖崎あるき」報告

2024年5月20日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

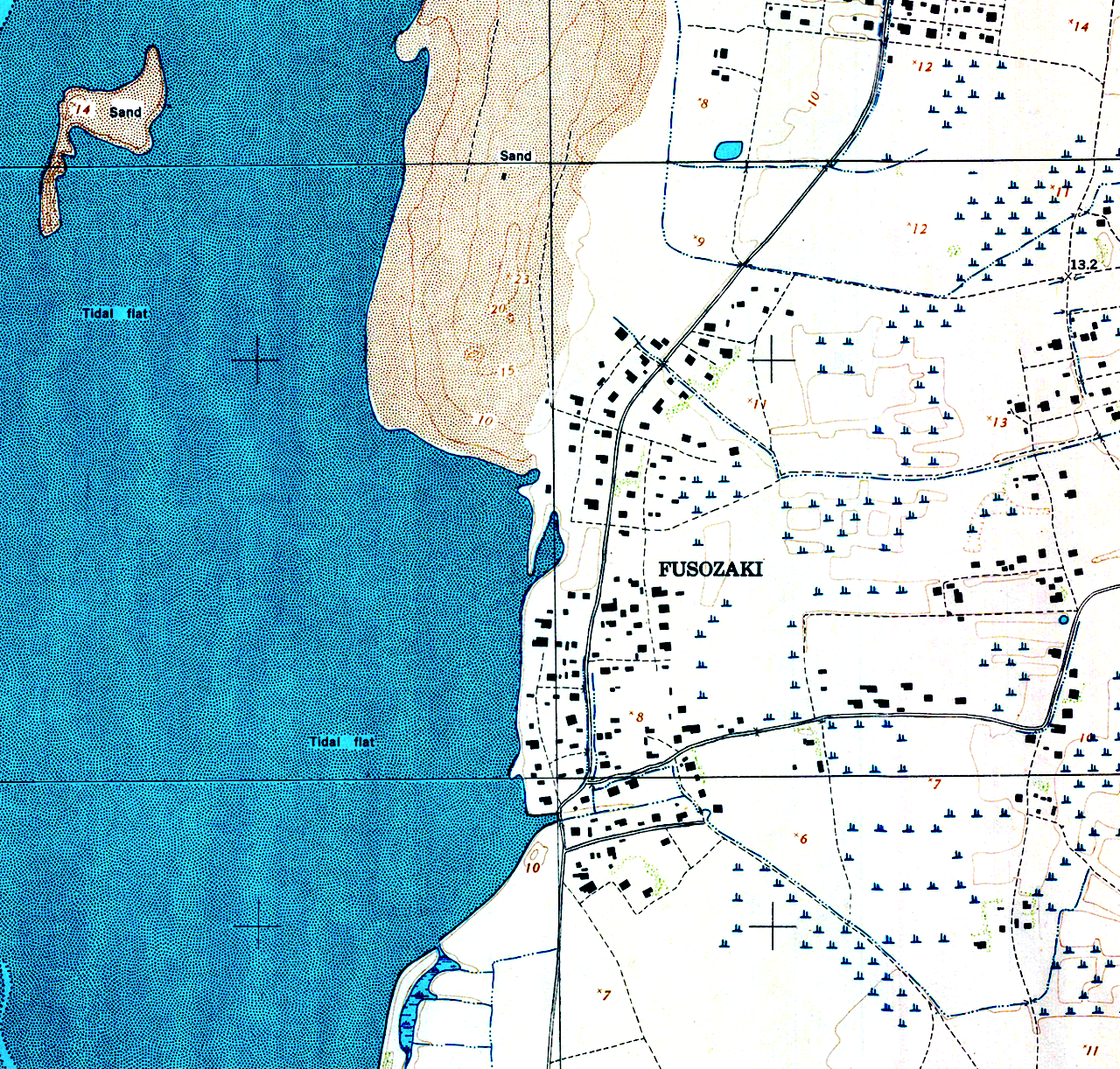

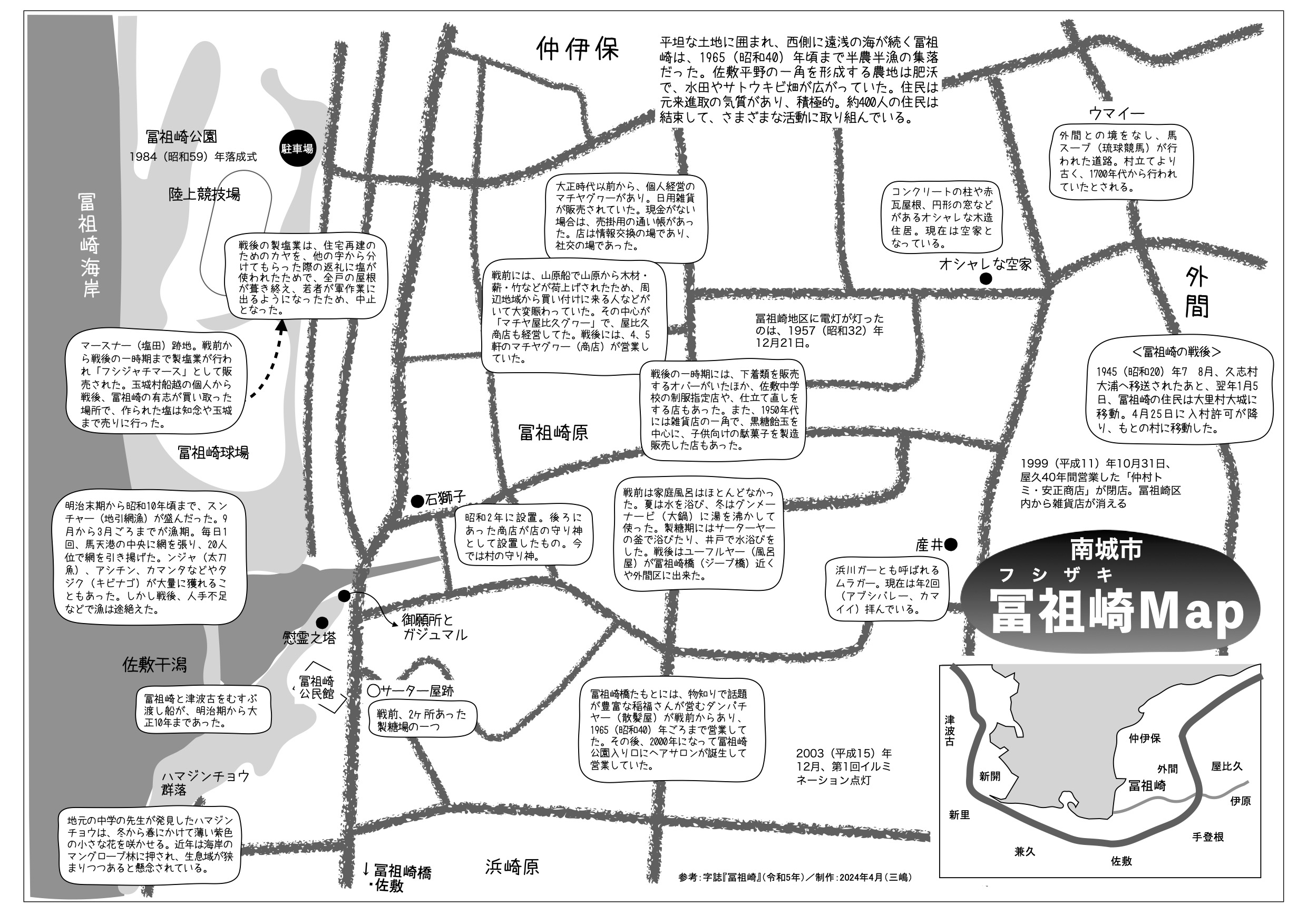

南城市佐敷にある冨祖崎(ふそざき)で、定例のあるきを実施した。

字誌の編集委員長を務めた楚南さんに、ガイドを引き受けていただいたので詳細な解説も聞け、たいへん充実したひとときだった。

冨祖崎は首里からのヤードゥイ(屋取)で、村立ては1740年という。平地に囲まれた地形の西側には海が広がり、水も豊富であるため1965(昭和40)年ごろまでは半農半漁のムラであった。

小さな集落だが、それだけに住民は結束し、進取の気性とあいまって、さまざまな活動も積極的に展開されてきた。地域外からの居住者も増えているとのことで、一緒に歩かれた屋良区長の声も明るかった。

写真:沖縄県公文書館

写真:沖縄県公文書館

沖縄県公文書館所蔵

現在、冨祖崎公園となっている場所は砂地が広がる海岸で、戦前から塩づくりが行われていた。

戦後になると、住宅再建(みんな焼けていた)で使うカヤ(茅)、と物々交換するために塩が作られたという。山がないため茅葺き屋根の材料がなかったからである。

しかし、集落の家屋の屋根が葺き終わり、若者が仕事を求めて軍作業などに出るようになると、製塩を担う者がいなくなって廃れたようだ。

また、海岸ではスンチャー(地引網漁)が盛んで、明治末期から戦前にかけて盛んに行われていたようだ。太刀魚などのほかに、5月にはタジク(キビナゴ)なども大量に獲れたという。しかし、戦後になると人手不足などで漁は途絶え、現在は海人もいない状況である。

解説してもらった楚南さんによると、戦後、中学校の先生が発見し、多和田真淳氏に問い合わせして世に知られるようになったとか。近年はマングローブ林の勢力に押され、生息域が狭まりつつあると懸念されている。 撮影(佐藤)

小じんまりとした集落には、オシャレなアパートなども散見されたが、地域外から移住する人たちが住んでいるとか。不動産業者の営業もあって、環境のいいい冨祖崎周辺に住まいを構える人も増えているようだ。

新しい道路も建設が進み、山の上に大型スーパーなどが開店すれば、環境と利便性を兼ね備えた新たな地域として、ますます注目されるのではないだろうか。

<三嶋>

南城市佐敷で「冨祖崎あるき」

2024年5月1日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

原則、毎月第2土曜日に行っている「定例あるき」について、お知らせします。

今回は5月11日(土曜)、南城市佐敷の冨祖崎(ふそざき)です。

日時:5月11日(土曜)。午前9時30分〜11時分

集合場所:南城市佐敷冨祖崎の運動公園駐車場(公民館の駐車場が狭いため)

※国道331号を佐敷から来る場合、シュガーホールに曲がる信号の一つ先の信号(バス停「佐敷」の手前)を左折して、真っ直ぐ北に進むと公民館があります。そこを過ぎてさらに進むと、陸上競技場や公園の駐車場となります。

冨祖崎は海に面した小さな集落ですが、それだけに住民の結束が固く、地域活動も活発に行われているようです。

当日は、首里の屋取だったという歴史や、海との関わり、集落の変せん、天然記念物ハマジンチョウなどの話などが中心になると思いますが、ボクのように「難しい話はパスしたい」という人は、ユンタクだけでも構いませんので、みなさんで楽しみましょう!

当日は雨も心配ですが、大雨でなければとりあえず実施しますョ(迷う場合は電話ください)

以上よろしくお願いします。

二つの展示会

2024年4月21日 Category: 案内 Comment : 0

次の火曜日(4月23日)から、本部町と那覇市で二つの展示会が開催されるので、ご紹介します。

本部では「4・28写真展〜日本復帰へのエネルギー」と題し、本部博物館で5月12日(日曜)まで。これは私も関わっている「復帰50周年を考える会」が共催で、映画「パーランクーの響き」「石のうた」の上映と、本土で沖縄の返還運動に取り組んでいた中澤ひろや氏の写真などを展示するものです。

一昨年の3〜4月には、南風原文化センターで展示・上映会とフォーラムを開催しましたが、それ以降、あちこちで実施していますが、最近、写真展で話題となっている阿波根昌鴻さんも映画「石のうた」には登場しているだけに、伊江島・本部で披露する機会ができたことは、たいへん意義深いと感じます。

南風原文化センターの様子は、以前このHPでも取り上げたのでご覧ください。http://okiaruki.com/wordpress/?m=202204

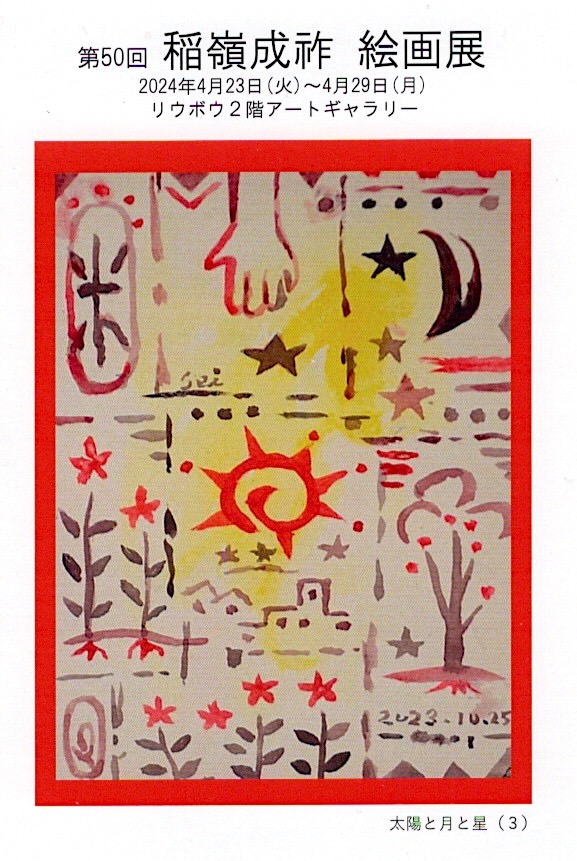

もう一つご紹介するのは、リウボウ2fのアートギャラリーで開催される、「稲嶺成祚 絵画展」。4月23日〜29日(月曜)。

稲嶺氏は、ボクが学生時代にお世話になった絵画の先生で、今年で92歳になられます。毎年、リウボウで個展を開催されていますが、眼の調子が悪く昨年11月からは絵筆が握れないとのことで、新作の展示は今年が最後になると思われます。「首から下は元気なんだけどねえ」とおっしゃっていますが、直接お話しできる機会は少なくなりそうですので、是非多くの方にいらしていただき、励ましていただきたいと思ってお知らせする次第です。

ご来場おまちしております。

<三嶋>

宇加地を歩きました

2024年4月6日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

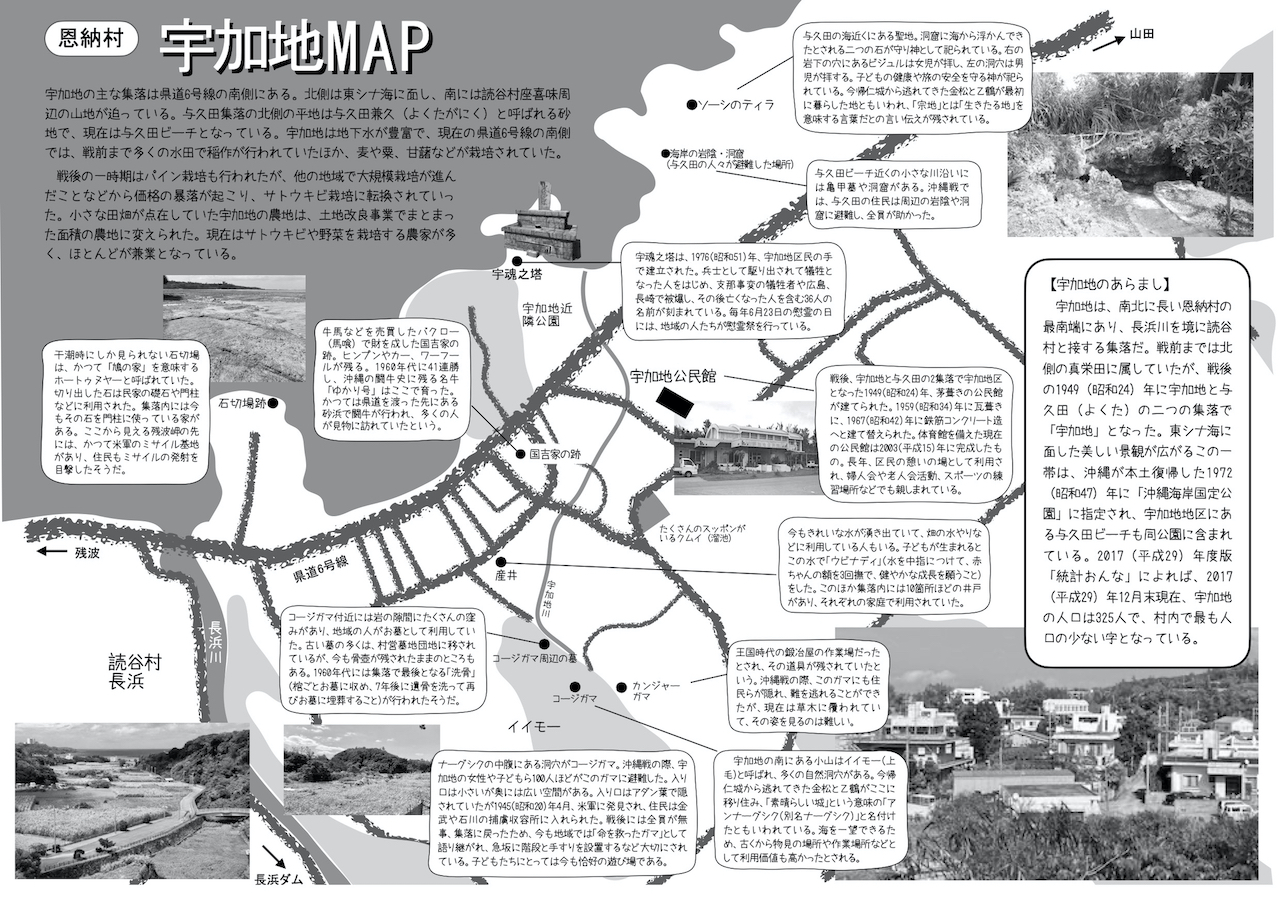

一年ぶりに行う、恩納村の地域あるき。今年は村で一番西に位置し、読谷村と境を接する字、宇加地(うかじ)である。

東に行くと塩屋、真栄田と続くが、もともと真栄田だったものが、1949(昭和24)年に塩屋とともに別れ、現在の姿になった。そのなかには与久田(よくた)、美留(びる)という集落もあり、前者は宇加地、後者は塩屋にぞくしている。

また、宇加地は恩納村の中でも一番面積が小さく、一番人口も少ない地域だが、それだけに顔の見える付き合いが日常的な、結束の固い地域といえるだろう。

当日も、想定以上に多くの住民の参加があり、楽しいユンタクをしながら歩くことができたが、声を掛ければみんなが集まる、まとまりの良さに感謝である。

地元の方と直接触れ合う機会は少ないだけに、他所から訪れた者には嬉しいひと時であるし、地域の方にも刺激になったのではないだろうか。

ナーグシクの中腹にはコージガマがあり、沖縄戦の時には100人ほどの住民が避難した。そして全員助かったことから、今でもこのガマは大切にされ、子供たちの平和学習などにも利用されている。

国吉家は、牛や馬などを売買するバクロー(馬喰)で財を成し、ヤンバルいちえんで知られたエーキンチュ(財産家)。今は広い跡地に草が生い茂っているが、近くの石切場から運んだ石で造られたワーフールや、カーがわずかに残り、当時の栄華をしのばせる。

また、1960年代に41連勝し、沖縄の闘牛史に名を残す名牛「ゆかり号」を育てた家でもある。県道を渡った先にある砂浜は、かつて闘牛が開かれた場所で、多くの人が見物に訪れていたという。

干潮時にしか現れない石切場は、かつて「鳩の家」を意味するホートゥヌヤーと呼ばれていた(そんなにハトが多かったんですかね)。

写真では、石切場の向こうに残波岬の一部が少し見えるが、その先端部(右端)にはかつて米軍のミサイル基地があり、発射実験の際には住民もこの場所から見ていたそうだ(危ないな~)。

ソーシのテラは、与久田の海近くにある聖地。海から流れ着いたという二つの石が守り神として祀られている。

子どもの健康や旅の安全を守る神といわれるが、「何にでも効果がある」との区長の説明には、参加者は怪訝な顔。だが、周辺地域や村外からも拝みに来るそうなので、あながち笑ってもいられないだろう。

今回の「宇加地あるき」は、地域住民の参加も多く、本当に楽しく、無事に終えることができた。ユーモアたっぷりの徳村区長にも楽しませてもらい、感謝である。宇加地のみなさん、ありがとうございました!

<三嶋>

3月30日(土)、恩納村宇加地を歩きます

2024年3月20日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

3月30日(土曜日)に、恩納村宇加地(うかじ)で「宇加地あるき」を開催です。

宇加地は、読谷村長浜の東隣に位置する小さな地域です。馴染みがない人もいるかもしれませんが、足を踏み入れると、あ〜ら不思議、面白い!となること間違いなし。

区長さんにガイドをお願いしているので、地元で知り得ないネタも教えてもらえますよ。地元の方も多少参加参加されるでしょうから、みなさんでユンタクしながら楽しんでください。

天気もたぶんいいでしょうから(それはそれで水不足が心配ですが)、みなさんたまには恩納村まで遠出してみませんか?

日 時:3月30日(土曜) 午前9時30分集合、10時出発

集合場所:宇加地公民館(道路に案内板があるので分かりやすいです)

*詳細はチラシをご覧ください

*小雨決行です