大城ある記

2022年10月15日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

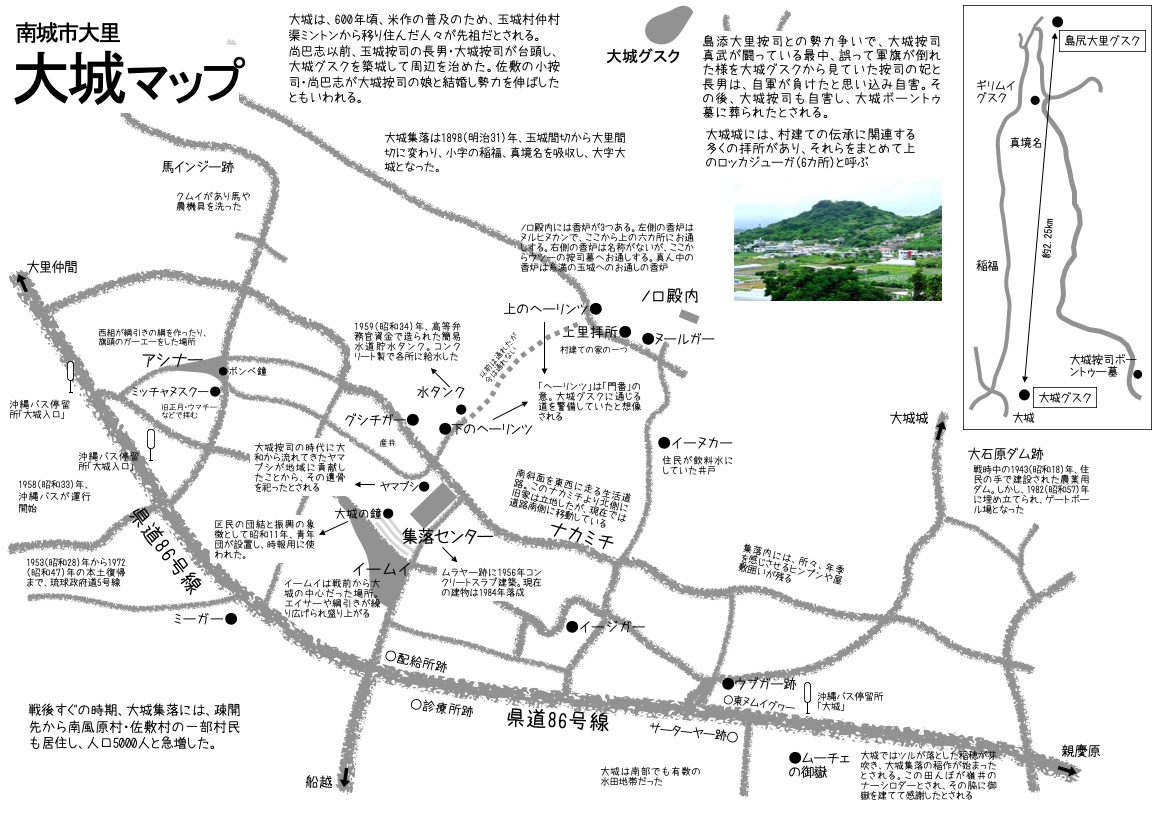

定例会で南城市大里にある、大城集落をあるいた。

同地は以前、別の案件で調査したことがあり、マップも作っていたので、その時のデータも今回使わせてもらった。

大城集落はすぐ北側に迫る山の頂に、大城グスクを抱えた“城下町”のような所。

伝統芸能も盛んで、かなり以前(2004年)には豊年祭の時に訪ね、綱引きとエイサーを見学したこともあった。今回は、以前のおさらいのような気持ちで、いろいろ思い出しながら集落をあるき、最後にみんなでグスクまで登ってかつての栄華を思い描いてみた。

大城集落の始まりは古く、稲作普及のため玉城から移り住んだ人々が祖先だとされている。

グスクの築城は、尚巴志以前に地域を治めた玉城按司の長男、大城按司・真武とされ、島添大里グスクとの闘いに敗れた話はよく知られている。

それは、はじめ優勢だった戦が、軍旗を持った部下が誤って倒れた時、それを見ていた真武の妃と長男が自軍が負けたと勘違いし、城に火を放って自害したため、それを知った大城按司・真武も自らの命を絶ったというもの。その墓が、市役所近くの道路沿いに建つ、独特の形をした大城ボーントゥ墓である。

2020年6月撮影

たまたま一緒になった人とでも、ユンタク出来るのはやはり楽しいもの。知らない人とでも、一緒に歩けば日常を忘れて会話も弾む。まち歩きの魅力の一つであろう。

このあと、大城グスクにみんなで登る(車で)。来たことがないという人が多いことに少々驚かされる。やはりシマが違えば、知らないことも増えるということだろう。

昨晩がちょうど綱引きだったと公民館で聞くと、急に見たかったなあという気持ちにもなったが、欲をかいてもしょうがない。天気にも恵まれて、ほどほどの疲れとともに帰途についた。

<三嶋>

南城市大里の西原地区をあるく

2022年9月12日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

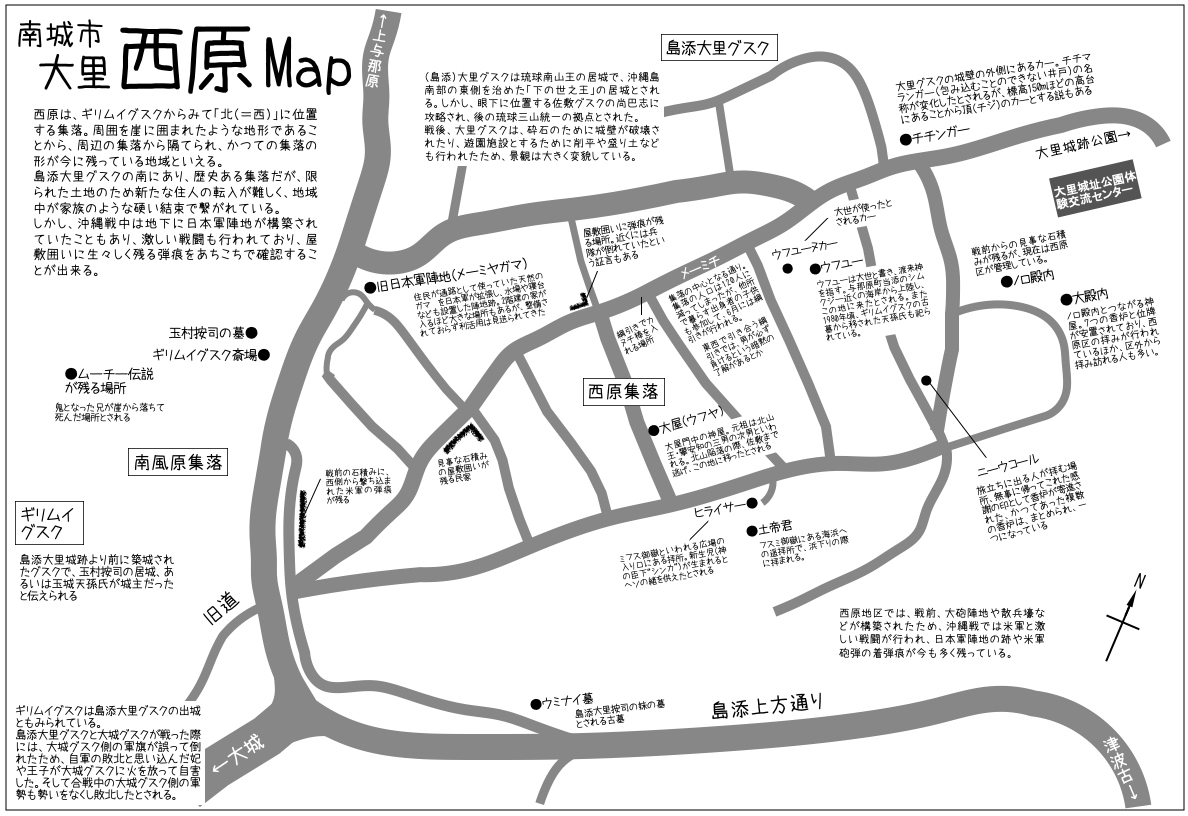

南城市大里の西原(にしばる・にしばら)は、島添大里城跡の城下町(ムラ?)といえる場所。集落の南には、大里グスク以前のグスクとされるギリムイグスクがあることから、一帯は古い時代から人々が暮らしていたことが分かる。

また、周囲が崖に囲まれていて、隣ムラまでが遠いため、ガイドを頼んだ新垣一也さん(中城村教育委員会)が言うには、「陸の孤島」とか。他所との接触が少なかっため、古い時代の歴史が今に残り、家のつながりや信仰などの面でたいへん興味深いらしい。確かに、集落が小さいにもかかわらず、あちこちに拝所があり、今も大切にされているようだ。

いっぽう、集落のあちこちに沖縄戦の痕跡があることも驚きだった。一般にはあまり知られていないのではないだろうか。整備して受け入れの体制が整えば、平和学習などでも利用できるのではないだろうか。

西原は、事前に聞いていたように、拝所と戦跡が今も暮らしに溶け込み、日常の風景として存在する場所だった。祖先に対する敬いも、戦死者に対する供養も日常と一体化して息づき、安寧に満ちた静けさが集落を包んでいるように感じた。

<三嶋>

「津覇あるき」を行いました

2022年8月20日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

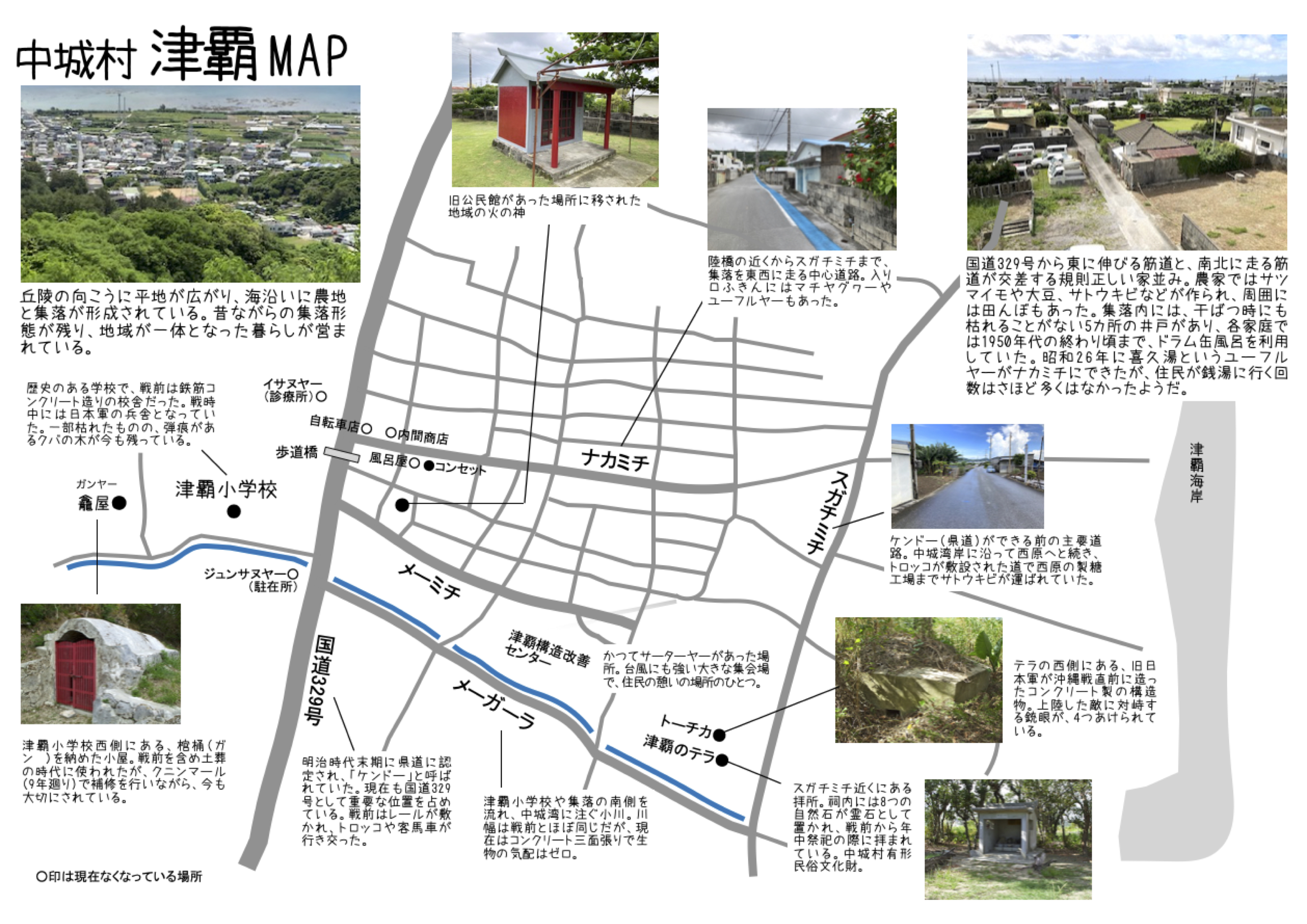

毎月第2日曜の恒例、地域散策で今回は中城村津覇を歩いた。

今月発刊される、しまたて協会発行の情報誌『宿道(しゅくみち)』で取り上げるために取材しており、せっかくなら誌面だけでなくリアルに紹介しようと思ったためである。

津覇は海沿いの小さな農村だが、大通り(国道329号)から集落に入ると、やはりここでしか見られない風景や事物がある。それを探し、学ぶことが地域散策の大きな魅力。名所や旧跡がなくとも(結構あるんだけど)、どの地域にも地域特有の歴史と暮らしがあり、次世代に残す文化があると思う。

この日は、津覇小学校裏の駐車場を起点に、国道を超えて集落を歩き、海岸まで行って折り返すコース。想像以上に暑い陽射しで、少しバテ気味の人もいたが、全員無事に乗り切った。

西側の小学校から東にあるき、集落を通って海岸を折り返すコース。

津覇の村は、戦前からあまり変わらない農村地帯。

1966年の沖縄タイムスには、中城村で1番の人口がありキビの生産高も1番とあった。海沿いに広がる平地いっぱいにキビ畑が広がり、住民はこぞって黒糖生産に追われていたのだろう。

厳しい暮らしに追われながらも、隣同士で助け合いながら、村中が家族のような日常が繰り広げられていたのではないだろうか。

眩しい太陽と、焼けた道路の熱気で汗にまみれたが、慌ただしい日常からしばし切り離されたひと時を味わい、有意義な「ある記」となった。

<三嶋>

「津覇ある記」を開催します

2022年8月6日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

沖縄ある記の月一行事、地域散策を、今回は中城村津覇で開催します。8月14日「中城村・津覇ある記」ですね。

なので、おヒマな方は、誰でも是非ご参加ください。お金は取りません。

「津覇ある記」、時間は9時半集合で11時半までを予定しています。

集合場所は津覇小学校裏の駐車場です。

参加できそうな方はご連絡ください。よろしくお願いします。

<三嶋>

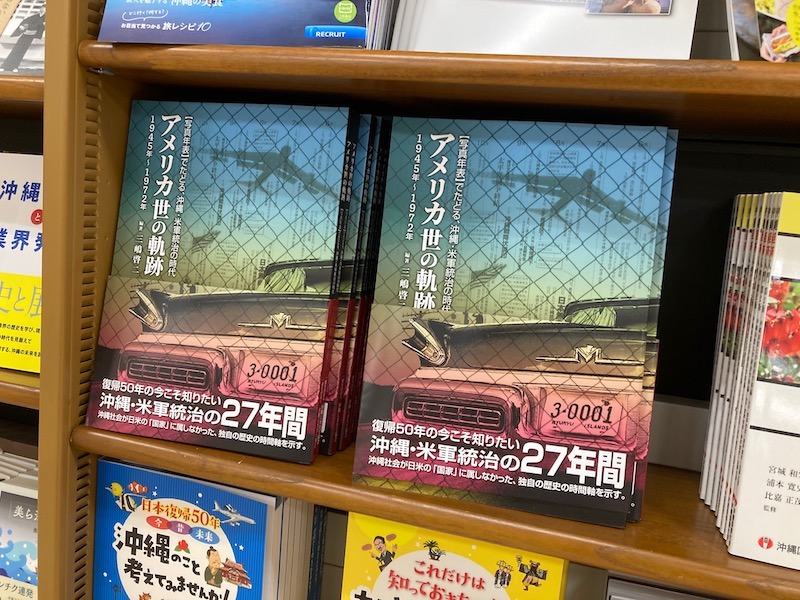

『アメリカ世の軌跡』が店頭に

2022年7月16日 Category: 案内 Comment : 0

『アメリカ世の軌跡』がいよいよ店頭に並びました。

今は那覇のジュンク堂だけのようですが、そのうち他の書店でも販売されると思います。

嬉しい反面、怖さも次第に感じてきました。

でも、今さらどうなるものでもないですし、開き直るほかないですね。

<三嶋>