安謝ある記

2022年7月13日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

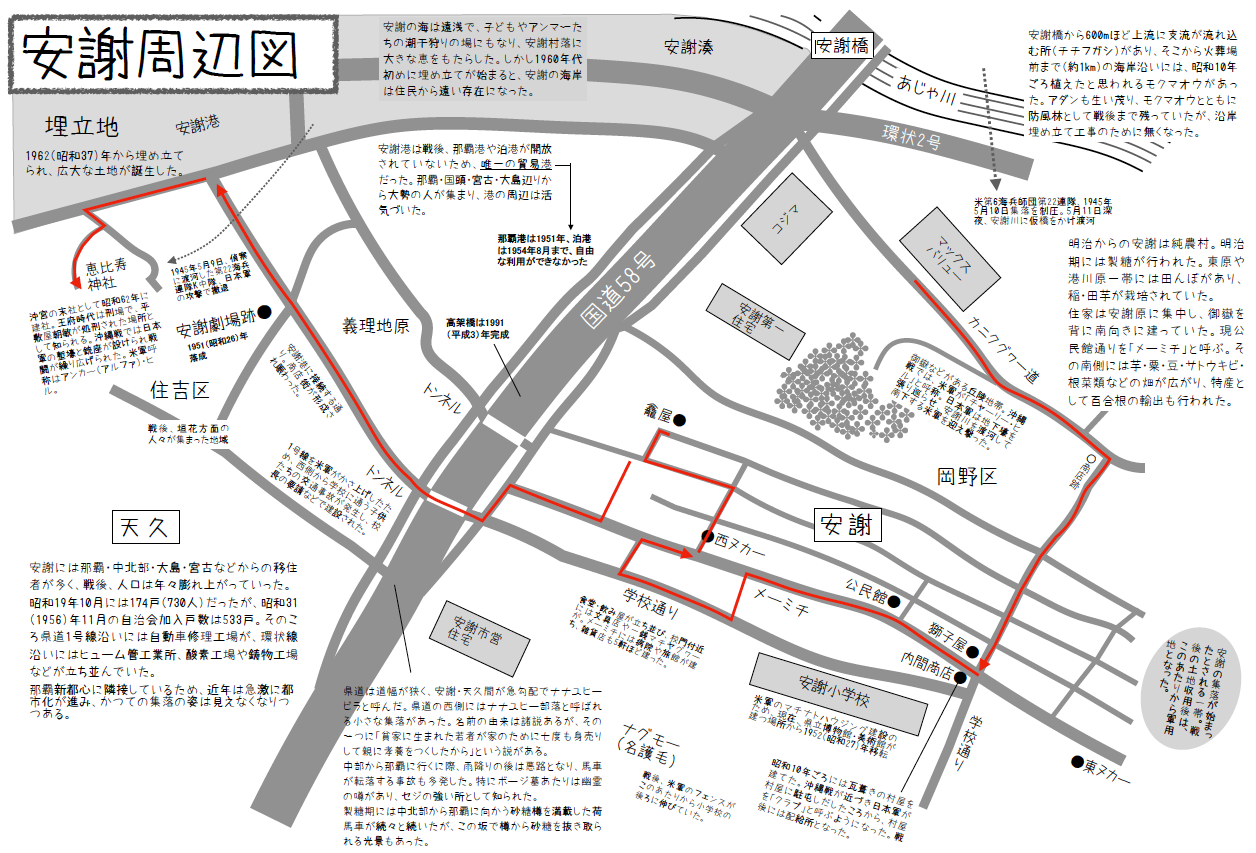

毎月第2日曜日に実施している散策で、今月は那覇市安謝を歩いた。

以前に取材しているためボクが案内したが、みんな勝手にユンタクするので楽といえば楽だ(笑)。

<写真:三上一行>

最近まで営業していた内間商店は、戦後、配給所だった所。その向こうの赤瓦屋根の建物が獅子を納める獅子家(シーシヤー)。 この辺から少し南東側に行くと、米軍牧港住宅地区(マチナトハウジング=現在の那覇新都心地域)が位置するため、そのフェンスが学校のそばから環状2号線に向かって伸びていた。

<写真:安謝自治会>

<写真:沖縄県公文書館>

<写真:沖縄県公文書館>

<写真:沖縄県公文書館>

那覇新都心に隣接するだけに、安謝は古い集落から市街地へと変身しつつある。戦争や復帰前の記憶が薄れ、集落のつながりも希薄になりつつあるのかもしれない。しかし、地域の歴史は住民の共有財産であり、次世代に伝えるべき宝だけに、先達の歩みは伝えていって欲しいものだ。

安謝には龕屋(ガンヤー)も残っていて、行き場をなくした哀れを感じさせるが、その役割や歴史を記録し、次代に伝えることが重要だと思われる。

<三嶋>

『アメリカ世の軌跡』発刊です!

2022年6月26日 Category: 沖縄ある記 Comments : 2

お待たせしました!

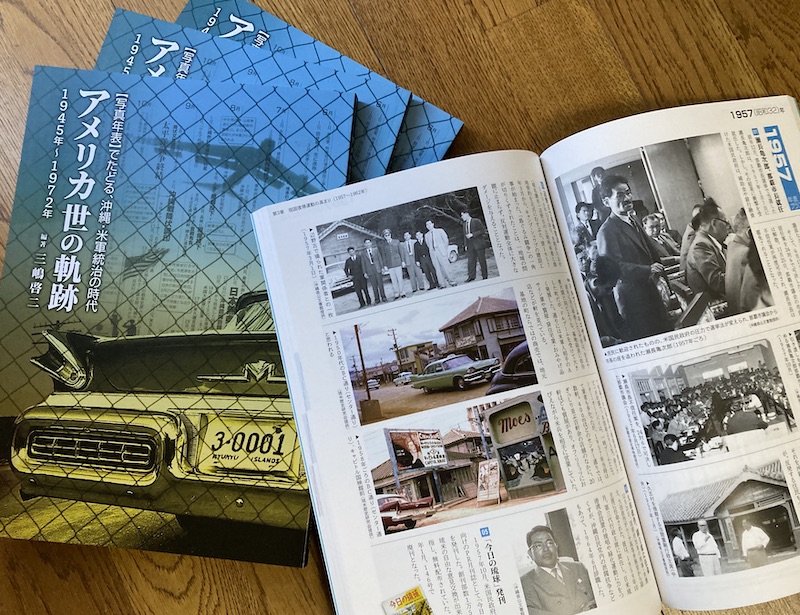

昨年秋から制作していた書籍『アメリカ世の軌跡』がようやく完成し、発刊することが出来ました。

いや〜長かったですね。見るたびに誤植や言い間違いが見つかって、修正を繰り返したので、やたら時間がかかってしまいました。

しかし、沖縄の戦後から「復帰」までの政治・経済・社会の動きを、詳細な年表と写真で綴った書籍はこれまであまり見たことがないので、画期的ではないでしょうか。自画自賛になりますが、「復帰50周年」だからこそ、復帰以前の戦後を知る必要があると思い制作した次第です。

いろいろ突っ込みどころがあると思いますが、どうぞ手に取ってご覧ください。

<三嶋>

椿食堂と当之蔵界隈

2022年6月18日 Category: Myある記 Comment : 0

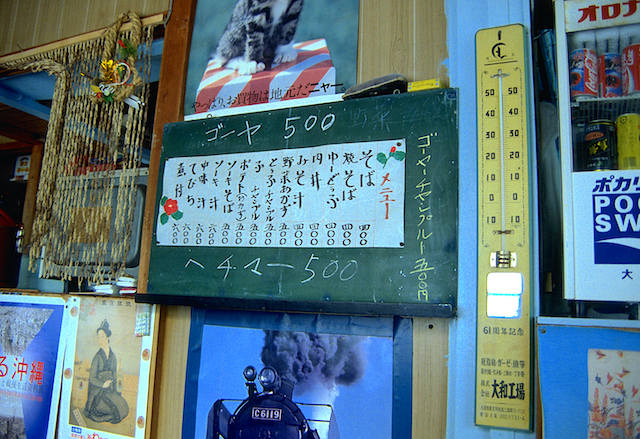

先日、首里にあった椿食堂の方の話が新聞に掲載されていたので、そういえば昔、撮影したことがあったと思い出した。

それで引っ張り出したのが以下の3点の写真。いずれも1995(平成7)年8月の撮影である。

自分はこの店より学校に近い食堂の方によく行った。確か230円の野菜炒めをよく食べていたように記憶している。椿食堂のメニューを見ると、「野菜おかず」が500円だから、約20年で2倍を超えるぐらいになる計算だ。

龍譚通り沿いが観光とのバランスをとりながら再開発され、モダンで綺麗な建物が並ぶ現在の「当之蔵」(「当蔵」?)に、残念ながらボクらが生活していた頃の雰囲気はあまり残っていない。

首里城にも琉大の痕跡はほとんどない(記念碑があるけど)ため、ろくでもない学校ではあったにせよ、「跡形もないのはどうよ」と天邪鬼の血が疼く。

アメリカ世の遺産(傷痕)にフタをしたいのか、と日本政府の思惑を勘繰りたくもなるが、いい悪いは別として、特異な大学があったことは歴史的事実だからねえ。

<三嶋>

風樹館あるき

2022年6月12日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

今月の「ある記」は6月11日、風樹館見学であった。

風樹館は、企業家の金城キクさんが寄贈して出来た、琉球大学の資料館(博物館)。

首里から西原に移転して建てられた現在の建物は、建築家・金城信吉の設計。那覇市民会館の設計で知られるが、完成を見ることなく亡くなったため、最後の作品となったものである。

沖縄に棲む最大・最小の昆虫標本を見ながら、地域の特異性に納得。

ジュゴンの骨とイノシシの骨を持って比べ、前者がはるかに重いのは、水中で生活する上で獲得した特性だとのこと。実際に触りながらの解説には説得力がある。なるほどねえ。

たくさん置かれている骨格標本はどれも美しい。小さく繊細なパーツが絶妙につながり、理に沿った動作を宿主に授ける様は、迷いと失敗ばかりの人間を嘲笑うかのようではないか。彼らのシンプルで潔い行動原理が、こんな時代だからかうらやましくもある。

ギリギリの人員と予算で、志と思いのある人々に支えられているこの風樹館。膨大な時間のなかで費やされてきた、地球の歴史や生物の営みに思いを寄せ、個人や国の利益で奔走する人々の愚かさを笑うには丁度いい、静けさに満ちた知的空間である。

<三嶋>

さよなら首里劇場

2022年6月11日 Category: Myある記 Comment : 0

首里劇場が閉館するため、「内覧ツアー」をやるというので行ってきた。

天も味方したのか久しぶりに晴れ間がのぞき、集まった人たちの沈みがちな気持ちも、少しは救われたのではないだろうか。

学生時代には、近くの当之蔵や赤平に住んでいたこともあったので、時々足を運んだ。「エデンの東」のリバイバル上映や、ベトコンのサイゴン解放のニュース映像など観た記憶が蘇る。

その後ピンク映画専門館になり、社会人になるとほとんど関わりがなかったが、無くなるとなると、それはそれで寂しくなるものだ。

こんな形式の建物は、今ではどこにも残っていないだろう。

芝居を演じる劇団員は舞台裏に泊まり込み、この場所で自炊したとのこと。

すぐ外に井戸も残っている。

崩れかかった建物のあちこちを案内してもらっていると、沸き起こる人々の歓声や笑い声が、ふっと脳裏に浮かび上がる。辛い浮世をしばし忘れる地域のオアシスが、またひとつ消えてなくなった。

<三嶋>