ヤンバルの「山野草観察&試食会」

2016年2月28日 Category: Myある記 Comment : 0

名護博物館友の会主催の「山野草観察&試食会」に参加し、春の新鮮な緑を、目と胃袋で味わってきました。

県営中城公園学芸員の比嘉正一さんと、名護博物館友の会理事で栄養士の、宮城都志子さんという専門家お二人も一緒なので、心強いこと。

この際なのでイロイロ聞こうと思ったのですが、何を訪ねていいのか分からないことに気づき、これほどまでに自然との距離が遠のいているのかとアキレた次第。

草花の名前や役立ち情報をそのあと教えてもらって大変面白かったのですが、草木の名前などをすぐ忘れてしまい、情けないことこの上なし。記憶力の衰えもさることながら、薄っぺらな知識はやはり身に付かないということでしょうか。

教えられるまま、手近な草を食べたりしながら、源河川周辺を楽しく歩きました。

面白い話を山ほどお持ちの比嘉正一さん(県営中城公園学芸員)。

摘んできた草や葉を使い、旧源河小学校の教室で調理。

真ん中のパスタはホウビカンジュとクワの葉入り。右下はシャケとツルナの混ぜご飯。

左手前はタラの葉とクワの葉の天ぷら。奥に見える緑はオオタニワタリの味噌炒め。

その他ツワブキのフキ味噌もあって、野草パーティーは盛り上りました。

<三嶋>

ジャーガル(謝苅)の写真を発見

2016年1月20日 Category: Myある記 Comment : 0

琉米歴史研究会にある写真のなかで、昭和30年代の謝苅を写したものを見つけたため、現地で確認してきました。

今も建物が残るナポリ座(昭和28年ごろ開館)が写っているので、間違いなしですね。『しまたてぃ』75号で謝苅を取り上げたばかりだったので、それに間に合わなかったのが残念。

北谷町謝苅は、今は沖縄市から美浜に抜ける通過点のように思われていますが、戦後は北谷町の中心地としてにぎわった場所です。狭隘なこの地で、戦後を生き抜いてきた年輩の方も多いでしょう。

しかし、戦後の記憶が薄れつつあるのはこの地も例外ではありません。生の声を残せる時間は刻々と失われつつあります。

1958〜59(昭和33〜34)年の謝苅。「ジャーガル道」の奥に小さくナポリ座が見えます。

<写真提供:琉米歴史研究会>

上の写真とほぼ同じ角度。

<三嶋>

中村英雄さんのサバニ

2016年1月6日 Category: Myある記 Comment : 0

本部町健堅の中村さんを訪ね、一緒に本部町立博物館へ行きました。

そこに展示されている、中村さんの兄さんが戦後、国頭村で造らせたサバニを見るためです。

中村さんは、兄や先輩たち6人でこの舟をかつぎ、名護の山を越えて東海岸に出ると、辺野古沖で漁をしたそうです。

え? 舟をかついで山を越え、大浦湾に……って、直線でも5〜6kmはありますよ! 簡単に言わないでください、とはじめて聞いた時は絶句したものです。

驚愕の苦労をしてまで山を越えたのは、本部周辺では砲爆撃で魚がいなくなっていたからで、辺野古ではスズメダイを大量に獲り、それをコメに変えると再び舟を担ぎ、本部に帰ってきたとか。

また、西海岸で漁が出来なくなる冬場には、塩屋湾から山を越え、東村川田の海で漁をしたこともあったとか(これも半端な距離ではありません)。

しかし、さすがにあまりのキツさに2年ほどで根を上げ、逃げ出したさと笑う中村さんでした。

中村さんと博物館に寄贈されたサバニ。

やはり中村さんが寄贈したカツオ漁に関する資料も、たくさん展示されています。

(三嶋)

スクガーマーイ&工芸体験が無事終了

2015年11月30日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

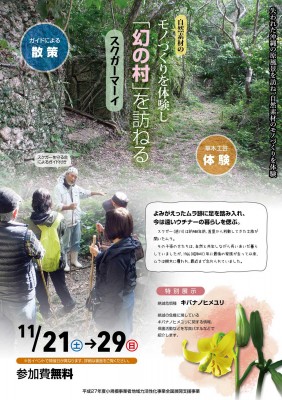

11月21・22・23・28・29日に行った、「スクガーマーイ&工芸体験」ワークショップが無事終了しました。

ご協力に感謝です。

今回は商工会の協力で作ったチラシのせいか、予想以上の訪問者があり、嬉しいかぎり。お陰で休む間もなく働かされましたけど(笑)。

集落に下りて行く小路。50年前の集落跡と、今どきの風力発電の対比が面白い場所です。

ガイド役の城間光雄さんのトークは、知識もさることながら笑いもとれて聞き応え十分。

集落跡のなかでもワーフールは一番人気。体験談を語る人も多く、笑いが絶えませんでした。

工芸体験では竹笛とニクブクが人気。

竹笛は穴の調整や吹き方の習得が必要ですが、持ち帰ってもそれなりに楽しめるのでは。

ニクブク(ムシロ)は、こちら側がまだ未熟な点があって戸惑い、十分ではなかったと反省。ただ、「こんな感じ」は、少し分かってもらったのではないでしょうか。

つい60年ほど前まで家庭で作っていたモノや技術が、消えようとしていることの意味を考えてほしいと思います。

今回のワークショップには、ほとんど知られていないスクガー集落跡を知ってもらうとともに、自然との関わり方を地域で考えるきっかけにしたい(大げさですが)という思いがありました。

タイムスリップしたようなスクガーの村跡に足を踏み入れると、自然と共存していた当時の人々の暮らしを、誰しも想像するはずです。そして、自然から縁遠くなった現在の私たちの暮らしを、ふり返ってみてほしいと思います。

そこには、郷愁以上の何か、未来を生きるヒントのようなものが(おおげさですが)、あるように思うのです。

近世琉球の時代から1960年代まで、この地で営まれていた人々の暮らしは、戦後の社会・環境の変化によって失われ、その痕跡も木々に飲み込まれて消え去ろうとしています。

それは地域の歴史と文化の喪失だけでなく、後世への伝承を引き受ける努力の放棄を意味するでしょう。

城間光雄さんを中心とする「スクガーを守る会」では、跡地の保全と利活用を目指すとともに、そこで営まれた暮らしの記憶を(体験者がまだいらっしゃるうちに)、後世に残したいと考えているのです。

<三嶋>

【ご案内】スクガーマーイが始まるよ

2015年11月18日 Category: 案内 Comment : 0

南城市知念のスクガー(底川)集落跡を回る散策会と、附帯事業の工芸体験が今週末から始まります。

メインはスクガーマーイで、21日(土)・22日(日)・23日(祝)、28日(土)・29日(日)に実施。

時間は午前10時〜と午後2時〜。1日2回です。

参加費無料ですので、ほとんど知られていない「幻の村跡」散策を、この機会に是非どうぞ!

場所:ギャラリー木創舎 南城市知念字知念1241-8