鉄くずが凶器だったころ

2016年7月14日 Category: Myある記 Comment : 0

南城市に住むK氏の自宅。

玄関脇に積まれた鉄くずに目が行き、たずねると、砲弾の破片とのこと。

その中の一個(長さ30cmぐらい)を手に取ると、片手では持てない重さにたじろぎました。

これらの破片は、土木作業に長く携わってきたというK氏が、ユンボの操作中などで遭遇し、土中から掘り出したもの。

次の世代にも沖縄戦を引き継がないといけないとの思いで、捨てたり売ったりはしなかったそうですが、いつしか鉄くずが山となったようです。

想像できるでしょうか。

このギザギザに割れた鉄の塊が、爆発と同時に燃えながら飛び散るさまを。それは柔らかな肉体を一方的に切り裂き、一瞬にして人々の命を奪った鉄片なのです。

この圧倒的な鉄の存在感は、ガラス越しに置かれた博物館の展示や、写真では伝わらないでしょう。戦争の実相が、わずかでもこの鉄くずに宿っているとすれば、腐食した質感や重量感を体で受け止め、知識としてではなく血肉化していくことが、戦後世代の責務かと感じました。

いつの間にか貯ってしまったという砲弾。米軍の艦砲弾らしい。

もちろん爆発はしませんが、不気味であることに違いはありません。

<三嶋>

田井等収容所跡をたずねて

2016年6月25日 Category: Myある記 Comment : 1

名護博物館主催の巡見で、旧羽地村にあった田井等(たいら)収容所の跡をたずねました。

以前から気になっていたんですが、よく分からない場所だったので、ちょうどいい機会でした。

ガイドは名護市史編さん室の大嶺さん。

近々発刊される予定の、名護市史「戦争編」の担当者だけに、強烈な陽射しにも負けない熱い語り口。熱中症にならないか、とこちらが心配するほどでした(無事でよかった)。

それにしても、現在の町のようすはのどかを絵に描いたようなもので、戦禍を逃れた人々でごった返していたという、当時の姿を想像するのはかなり難しい感じ。

平和でなによりですが、災禍に巻き込まれた市井の人々の歴史や辛苦まで、無かったことにしてしまってはいけないと感じます。

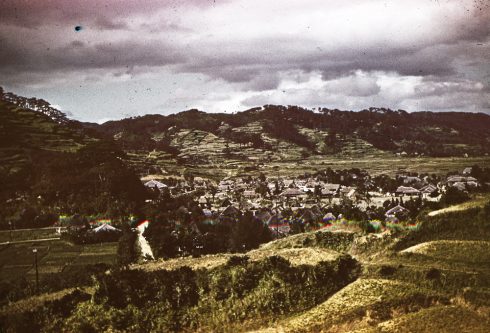

沖縄戦が終結して間もない頃の、田井等地区と思われる写真(NPO法人琉米歴史研究会提供)。

資料によると、米軍は1945年4月中旬、現在の名護市田井等に軍政本部を設置し、本部町・名護町方面の避難民の収容を開始しています。

8月には田井等とその周辺地域に5万5千人を収容(沖縄で一番大きな収容地区)。

9月には田井等市となり、市会議員・市長選挙も行われましたが、10月末に避難民の帰村が開始されると人口が急減したため、同年11月には軍命で廃止。わずか3ヶ月弱で、田井等市は消滅しています。

今回の巡見をきっかけに、これからも機会があれば同地をたずね、継続して調べてみたいと思っています。

<三嶋>

県民大会

2016年6月19日 Category: Myある記 Comment : 0

ピーカンの殺人的陽射しを浴びながら、奥武山の県民大会へ行ってきました。

この種の抗議集会に行くのも、もう何回目でしょうか。

事態は何も変わっていないともいえるし、少しずつ変わって来たともいえるでしょう。世界中で国民国家が溶解しつつある今、県知事が先頭に立って国に向き合うことの意味は深いと思います。気がついた時には引き返せなくなり、300万人の犠牲者を出した過去を持つ日本。沖縄戦を含む惨禍を、人は1世紀を待たず忘れてしまうものでしょうか。

炎天下にもかかわらず、中高年の参加者が詰めかけていました(いつもですね)が、今回は若い登壇者も多く、その素直な物言いに好感を持ちました。

そのなかで、県内大学に通う他府県出身の女性が、沖縄に対する本土人としての贖罪の気持ちを語っていましたが、ああ自分の大学時代と同じだ、といとおしくなりました。

『沖縄ノート』に触発されて来沖し、ある意味苦しめられてきた在沖日本人として、次世代の若者にも思いが継承されていることに嬉しさと安心を覚えました。

これからも苦しむかもしれませんが、顔も知らない(見えなかったし)女の娘に、「頑張れ」と励ましの声を掛けたくなりました。

集会の最後には「月桃の花」を合唱しましたが、正直、こんなにいい歌だったかなと自分でも驚き(失礼)。しばらく耳から離れなくなりそうです。

散会のあと明治橋を渡り、帰途につく人たちです。

アリのごとく一人一人は小さいけれど、だからこそ集まるしかないではないですか。そして、力を合わせれば、アリでも壁に一穴開けられるのだと示したい。

国とは何かを問い続けるためにも、沖縄から日本に向かって声を上げ続けなければならないと思います。

<三嶋>

与那原が面白くて

2016年6月16日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

このところ与那原にどっぷり浸かり、抜けられない状態。

調べれば調べるほどネタが増えて、キリがないんですよね。嬉しいんですが、『しまたてぃ』紙面には納まりそうにないので、もったいないけど割愛するしかないでしょうね。

これまでは、そんな紹介しきれなかった話や写真を、ネットでカバーしていたんですが、サイトがクローズしちゃいました。残念ですが。

写真は国道331号から東浜につながって、以前より広くなった「えびす通り」。

この辺から、西側に並行して走る「親川通り」あたりが、与那原の中心街。戦後、いちはやく復興し、周辺の人たちの暮らしを支えてきた地域ですが、東浜ができた今は過去形になった感じが否めません。

歩いていると、最近はついついセメン瓦に目が行きます。

与那原のセメン瓦は、現在の長嶺木材店の南側で、諸見里という方が作り始めと聞いていましたが、写真の瓦もそのひとつではないでしょうか。鬼瓦のMは諸見里のMだと思います。

「親川通り」入口。戦後いち早くマーケットが復活した場所です。

この通りには南部一円の人たちが集まり、物々交換を路上で盛んに行ったそうです。右角の二階屋は昭和25年完成。鬼瓦には、二羽の可愛いハトが刻まれているので、行かれた方は捜してみてください。

沖縄戦で焼け野原となった与那原は、それまでの通りや屋敷を無視して米軍が土地を敷きならし、物資集積場としたため、土地の境界線を巡る争いが長く続いていました。

そのことが、地域のコミュニティー形成に影を落としたことは想像に難くありませんが、国境問題から宅地まで、何と人々は土地に縛られているのかと思わずにはいられません。

佐敷で出会ったおばあさんが、「土地は神様から借りているもの」と話していたことを思い出しました。

写真は2008(平成20)年、運玉森から見た与那原の埋立地(現東浜)。

与那原の街は戦後、山原船が途絶えるとかつての輝きを失い、那覇のベッドタウンとして位置づけられるようになっていきました(ボクが学生の頃、与那原テックというレジャー施設がオープンしたこともありましたが…)。

狭小な町域(確か沖縄島の市町村で最小)が、発展の阻害要因といわれてきたのですが、埋め立て地の出現が呼び水となり、町全体に活気が戻ってきたようです。町の未来も明るいと思われます。

そのことに、ボクは水を差すつもりはないのですが、山原船やケービン鉄道が行き来した頃の、与那原の姿も忘れないでいて欲しいと考えます。それは、海と陸を利用した中継貿易で、独自の道を切り開いてきた先人の知恵や勇気が、この町一番の財産だと思うからなのです。

<三嶋>

与那原ある記パート2

2016年6月13日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

『しまたてぃ』の取材報告。今回は与那原を取り上げます。

与那原は東部の湾岸埋め立てが進み、街のにぎわいも移動した感がありますが、私見では、那覇新都心的な街は「もういいんじゃないの」というのが本音。関係者には悪いけど。

全国どこでも同じような、キレイだけど面白味がない、ツルンとした顔の街が広がっていますよね。その方がいろんな意味で効率がいいし、差し障りがないのかもしれませんが、町の個性というか、「らしさ」がないのが、いただけないと感じてしまいます。

なので、歴史のある街のリニューアルはもちろん、これからの街でも是非、固有性を意識した地域づくりをしていただきたいと願う次第なのです(ストック・フレーズですね)。

今回、街を案内していただいたお一人は、かつての与那原町長・粟国さん。

肩書きに少々ビビリましたが、気さくな人柄に安心し、面白い話をたくさん聞くことが出来ました。ありがとうございました。

なかでも驚いたのは、与那原から首里高校に毎日歩いて通ったという話です。

ボクも大学時代、1回だけ同じコースを往復し、ヘトヘトになったことがあったので、「毎日ですか?」と聞き返したのです。すると、「片道30分ぐらいだから、たいしたことないよ」との返事。う〜ん、さすがに昔の人は(失礼)強い、と感じ入った次第。恐れ入ります。

が、履物には困ったそうで、普段は裸足で歩き、首里に近づいて履くんだけども、ゲタはすぐダメになるので、米軍の戦闘靴を半分に切ったものを履いたそうです。

また、軍作業時代には、Tシャツを10枚も上着の下に着て、汗だくで「戦果」を挙げたこともあったそうで、そのたくましさには、やっぱり、かなわないなあと思った次第。

かつての与那原海岸にかかる東浜橋。“旧市街”のえびす通りと、今が旬の東浜地区をつなぐ幹線道。

イラストにある山原船は、与那原〜本島北部をむすんだ東海岸交易ルートのスターです。

現在の与那原海岸は運河のようになってしまいましたが、戦前まではこの場所にいく隻もの山原船が寄港し、おおいににぎわっていました。

那覇や南部一円の物流を支えた港町・与那原は、山原船や県営鉄道、荷馬車・客馬車、バスなどが行き交い、今と比較にならないほど華やかなマチだった、と戦前を知るお年寄りの誰もが、誇らしげに語っていました。

<三嶋>