「谷茶あるき」が終了

2020年3月27日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

3月22日(日曜)、「谷茶あるき」を実施した。

谷茶は恩納村で一番小さな字のため、どのくらい参加者があるか心配したが、糸満、那覇から来る人もいれて20名弱が集合。ちょうどいいぐらいの人数に安心し、いつものようにユンタクしながらみんなで歩き回った。

谷茶集落の入り口を流れるメンカーに掛かる谷茶橋。道路はかつての県道。河口では戦前、山原船2隻が入って来るほどの広さだったという。手前にある新しい橋の建設記念碑には、1923(大正12)年11月建立と刻まれている。

集落を流れるもう一つのせせらぎ、シリンカーを見ながら地元の年配者の話を聞く。

もう少し東に行くと戦前に造られたミージマ橋があり、明治の大火を被った後は、この橋より東側に人家が広がったと文献にある。

静謐な空間が広がる「お宮」。御嶽に次ぐ集落の拝所とされ、行事の際に拝まれているが詳細はよく分からない。

小さな集落のため、見て回るのにさほどの時間はかからないが、地元の方の話を聞いていると、いろんなエピソードが出てきて面白い。地元でないと味わえない出会いと体験であった。

<三嶋>

石嶺写真展&公民館カフェ開催

2020年3月24日 Category: 沖縄ある記, 活動クリップ Comment : 0

一般社団法人沖縄しまたて協会の支援事業のひとつ、「写真展&公民館カフェ」を3月15日、石嶺1区の本字集会所で開催した。

同地区では、さる2月6日に実施した「石嶺あるき」に次ぐもので、前回からの告知もあってか多くの方々がお見えになり、にぎやかな1日となった。

朝早くから多くの方が訪れた。

子どもや若い人たちの姿が少なくなかったのも、嬉しい傾向。

現在、石嶺町全体の人口は約22,000人だが、もとから石嶺に住んでいる方は約1000人ほどと聞く。人口が多い割に地元意識が薄いといわれる原因は、そんなところにあるのだろう。

しかし、1960年代から移住者が増え、那覇のベッドタウンとして急激に開発が進んだ今日、地域の伝統や住民同士のつながりを求める住民も増加しているように思う。

みんなかつての時代が懐かしく、つながりを求めているのだろう。

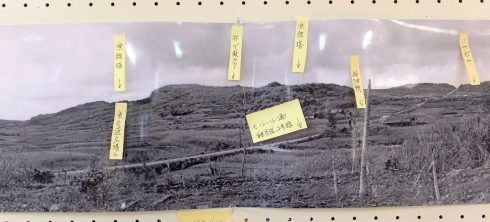

展示された1959年ごろの石嶺風景。

左右に走る道路が現在モノレールが通る大通り(首里市道2号線と呼ばれた)。耕作地がほぼなくなった、現在の状態からは想像もつかない田園風景に驚かされる。

当時を思い出して懐かしむ声が、多くの来場者から聞こえてきた。

<三嶋>

恩納村の谷茶をあるきます

2020年3月7日 Category: 沖縄ある記, 案内 Comment : 0

恒例になった恩納村の村歩き。

来たる3月22日(日曜日)、恩納村谷茶で開催です。

同地は恩納村で一番小さな字とされ、普段は人影もまばらですが、高台の御嶽とそこを取り巻くように流れるせせらぎが、独特の雰囲気を醸し出しています。

この機会に是非、かつての農村の姿を想像してみてください。

<三嶋>

宮城一夫遺作展

2020年3月3日 Category: Myある記 Comment : 0

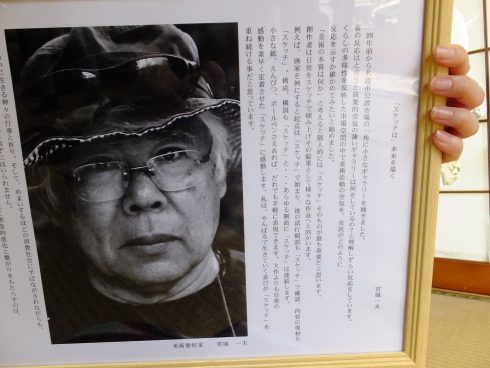

新館建設が進行中の名護博物館で、開催中だった「宮城一夫の楽しき日々」を観てきた。

早いもので、一夫先生が亡くなってそろそろ1年。

突然の訃報に驚かされ、その後も時々思い出しているのだが、今では予告なしに終末を迎えたのも先生らしいと受け入れるようになってきた

。世間の常識を笑い、世人を驚かせ、人生を最後まで楽しみ尽くしたような気がするのだ。

2012年6月撮影

2019年3月

展示会では少年時代から晩年まで、彼の作品や関わりのある人々の文章などがコンパクトに、かつ分かりやすく展示されていた。

12、3年前からの作品や創作の思いしか知らなかっただけに、若い頃の前衛作品が観られたことは収穫。

数年前からは市営市場で私設ギャラリー「スケッチ」をオープンし、市民と共生したアートの姿が見え始めていただけに、志なかばで倒れたことは心残りだったと思う。

しかし、彼の思いはこれからの名護の人たちが、必ずや引き継いでいくと確信したのだった。

<三嶋>

石嶺あるきのご報告

2020年2月19日 Category: 沖縄ある記, 案内 Comment : 0

2020年2月16日(日曜)、「石嶺あるき」が無事、終了しました。

1丁目の皆さんに声を掛けてもらっていたので、いつもより多少多いかもと軽く考えていたら、60名を超える方々が詰めかけビックリ。

う~ん読めないですね。

おかげで(?)こちらの対応がバタバタで、説明資料が不足したり迷惑を掛けてしまいました。申し訳ないです。ごめんなさい。

また、出発当初は日も差していた天気が、途中でにわかにかき曇り雨になるとは。

トホホの気分で中止を迫られましたが、しばらくしたら小降りになったので、強行突破することに。高齢者には少々きつかったかもですが、何とか終了してホッとした次第です。

ありがとうございました。

火ヌ神にて。地元民が定期的に清掃しているし、サクラも咲いているしで綺麗でした。

小雨のなか、終盤近くの太平橋で。地元代表の玉城さんに、いたる所で話をしてもらったので大助かりでした。

ところで、来月3月15日(日)には、石嶺の「写真展&公民館カフェ」を企画しています。

懐かしの写真や、琉大博物館(風樹館)の資料などを並べて、コーヒーを飲みながらユンタクしようというものです。

朝10時から夕方5時まで開けますので、誰でもお気軽にお越しくださいね。

1日だけなのでお見逃しなく!

また、そのための古い写真を集めますので、3月1日(日)午後1~5時、本字集会所に持ち寄れる人は強力してください。よろしくお願いしますね。

これからも、楽しいみんなの町を維持するため、皆さんの力を貸してください。

<三嶋>