“巣ごもり”の中で考えたこと

2020年8月3日 Category: Myある記 Comment : 1

誰も予想できなかったコロナ禍で、世界中が混乱している。

これまでの秩序があっけなく崩壊し、思いもかけない悲喜劇があちこちで繰り広げられているようだ。

アメリカと中国の子供のような振る舞いや、政治家・官僚の止まらない不正、追いつかないコロナ禍への対応など、私たちは毎日のように飛び込んでくるニュースに振り回されている。

拝金主義がはびこり、貧困が常態化している社会の中で起きる、これらの慌ただしい出来事に目を奪われると、何か大事なものを忘れていくようで不安が増長される。

これまで社会を基礎づけていた正義や規範といったものは、こんなにあっけなく壊れるのだろうか。

閉塞感が横溢している現在の社会に降りかかる新型コロナは、戦後、われわれが信じてきた価値観や社会の在り方が、虚ろで脆弱なものでしかなかったことを露わにした。

はたして、われわれは、今までの道を進んでいいのだろうか。

戦後、焦土から立ち上がった人々は、衣食住の確保に追われながら、今日よりも素晴らしい明日を夢見て生きてきた。

みな同じように貧しく、生き残ることが個人や集団の命題だった社会では、互いの助け合いが命を永らえることであり、それは必然のルールとして機能した。

なかでも、他府県では見られない地上戦を体験し、降り注ぐ弾幕の中を逃げ延びた沖縄の人々には、相互扶助への思いが骨身にしみているはずだ。

コロナ禍にうろたえる私たちが、戦中・戦後を生き抜いてきたこれらの人々に、学ぶことは多いのではないか。

その生き方や人生観に改めて向き合い、発見することもあるのではないか。それが新たな明日の糧になるのではないか、と“巣ごもり”の中で考えた。

1945年8月。収容所でおにぎりを作る女性たち。

(写真:沖縄県公文書館)

田植え作業に励む人々。1953年ごろ。

(写真:琉米歴史研究会)

足踏み式脱穀機での作業。

(写真:琉米歴史研究会)

助け合って赤瓦の家を造る人々。1954年

(写真:琉米歴史研究会)

<三嶋>

たんぽぽ地蔵の話

2020年7月24日 Category: Myある記 Comment : 1

新型コロナの影響で、静岡の「劇団たんぽぽ」が存続の危機、と先月25日の朝日新聞が伝えた。

劇団たんぽぽは、戦後、小百合葉子(さゆりようこ)氏が浜松市で立ち上げた児童劇団。「すべての子どもたちに夢を」を信念に、全都道府県を巡り、これまで計4万4千回の公演を行なっていると新聞にある。

記事に目が止まったのは、たんぽぽ劇団にちなんだ拝所が、南風原町与那覇にあると記憶していたからである。

その場所を探しに出向いたこともあるのだが、道路沿いには見当たらず、引き返した事があったのだが、今回、改めて探してみることにした。

古い沖縄タイムス紙を見ると、たんぽぽ地蔵は、1964(昭和39)年1月10日午前11時頃、劇団たんぽぽの公演を観るため、与那原向けに歩いていた南風原小学校の子どもたちの列に、後ろから来たトラックが突っ込み、6年生の児童2人が即死、1人が怪我を負った事故にちなんで設置されたとある。

国道329号にある、かつての事故現場と伝えられるあたり

この事故は劇団にも大きなショックを与え、主催者の小百合さんたちは、事故現場にお地蔵さんを建てて、子供達の安全を見守ることを決意する。そして、同年7月18日、2体のお地蔵さんを安置した地蔵堂が、事故現場近くに設置された。

大理石の地蔵2体は浜松市の個人が製作し、安置する祠は平和観音像を製作する山田真山氏が引き受けた。また、多くの地元の方々が建設に協力し、御霊の安寧と交通安全を誓ったようである。

2体の地蔵にはことあるごとに衣服が着せられ、大切に祀られている。

山田真山がデザインした最初の祠はコンクリート製だったようだが、現在の祠は木製。風雨にさらされて破損が激しい。

しかし、2006(平成18)年の道路拡張工事で祠は取り壊された。

地蔵は宜野湾市の関係者の手を経たあと、事故現場近くの「よなは保育園」の園長・前城惠子先生が引き取り、地元の有志が木造の祠を作った。

劇団たんぽぽからは、毎年のように関係者が参拝に来られる他、多くの方々が訪ねて来ると前城先生からお聞きした。

損傷が激しい祠の作り変えが悩みで、最近では南風原町議会でも取り上げられたそうだ。

新しい祠が必要なことは言うまでもないが、同時にこのエピソードが、次代に受け継がれていくことを祈念した。

<三嶋>

1周忌と沖縄ある記

2020年7月18日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

先日、沖縄ある記の初代会長、國吉宏昭の1周忌に行って来た。

オシャレな身なりと、相反する飾らない言動で、多くの人に愛された人だった。アートと音楽をこよなく愛し、携わる若者(特に女性)に声援を送り続けた一生は、まだ若かったとはいえ、悔いのないものだったかもしれない。

國吉さんが生まれ育った那覇市神里原は、『しまたてぃ』に連載した「戦後の沖縄を歩く」の第1回目で取り上げた。隣の壺屋とともに、那覇市の戦後が始まった土地であり、國吉さんの生家である國吉ミシン店が誕生した所だったからだ。

そして、戦後の混乱期をたくましく生きる大人たちの姿や、復興していく街の風景が、國吉少年に多大な影響を与えたことが、彼の話からもうかがい知れた。

“アメリカ世”の沖縄を語れる先輩が、また一人消えたことに、改めて寂しさを覚えた。

神里原の大洋劇場跡を訪ねた、在りし日の國吉さん。2011年6月

その國吉さんと立ち上げたNPO法人沖縄ある記は、気心の知れた人たちと何となく繋がり、ユンタクしながら地域に携わる集団となることを目指した。

激しく主張したい分けではないが、失われゆく景観や社会に危機感を覚え、沖縄の行く末にいささかの疑問を持っていることは事実である。

定期的なユンタク会でグダグダと語り合う。2013年11月。

本土復帰後、急激なヤマト化と反比例して、それまでの沖縄の暮らしや景観は急速に失われ、今や絶滅が危惧される状態となっている。

グローバリズの流れは加速度的に全国を覆い、その末端に沖縄をも位置づけてきたが、コロンという予期せぬ出来事で、否応なく変化することが求められるだろう。

行き過ぎた資本主義の流れを変えるキッカケとなるなら、不幸中の僥倖ともいえる。自ら導いたものではないが、社会を変える前触れとして期待したい。一部の人だけが富を得るのではなく、みんなが安心して過ごせる共存社会の実現が理想だと思うからである。

「辺野古ある記」と題した自主企画。名護博物館にて反省会。2014年9月。

環境に負荷を与えない社会をつくる動きは、オイルショックで揺れた1970年代から目立つようになったが、自然との共存が当たり前の地域では、「昔に学ぶ」ということであろう。

自然との距離が開く一方の現在は、右肩上がりの成長曲線を疑い、社会の真の成熟を願って実践する時期といえる。

戦後社会は、モノを買い揃えることを豊かな社会と設定し、その実現に汗を流してきたが、置き去りにしてきた自然の豊かさや文化の価値が、今は切実に求められている。

「恩納村仲泊ある記」にて。2014年2月

国頭村奥の集落では昔、川から水を引く際には、ピーと呼ぶ掛樋(かけひ)を作った。それは50年以上を経たリュウキュウマツを山から切り出し、半分に割ってくり抜いたものだ。

かつては、50年以上先の子孫が使うことを考えて、木を植える祖先や集落があったし、そのようなスパンで地域の時間軸は設定されていた。

家々の写真を持ち寄り写真展の準備をする石嶺の人たち。2020年3月

だが、このような制度設計が通用しなくなったのはいつ頃からだろう。

便利で要領のいいライフスタイルを追求するあまり、街に住む人々の多くは、息絶え絶えになっている。

失われた自然や伝統も多く、ヤマトと同じ建物・景観が出現するようになって久しい。コンビニの陰でマチヤグヮーが消え、昔ながらの路地がコンクリートの街に変わり、語り合う住民の姿も減った。

これが、ボクらが望んだ社会?

そして、本当の豊かさなのだろうか?

石嶺の「地域写真展」。狭い会場だが多くの人々が集まり、ユンタクの輪が広がった。

<三嶋>

3体の和光地蔵

2020年7月9日 Category: Myある記 Comment : 0

宗教に特別な思いがある分けではないが、同じようなお地蔵さんを見かけたことから、何となくその由来が気になっていた。

すると、1953(昭和28)年7月の新聞で、大阪四天王寺が寄贈した和光地蔵3体が那覇に到着し、三和村(現糸満市)魂魄の塔入口・浦添城跡・那覇市内に安置する予定という記事を見つけた。

また、7月12日には、浦添城跡で地蔵尊の除幕式と浦和の塔慰霊祭が開催され、同年11月21日には那覇市波之上旭ケ丘で、戦没者慰霊祭と地蔵尊の除幕式が開催されたという記事も見つけた。

那覇市の波之上宮北側に立つ和光地蔵。

1964(昭和39)年頃の波之上。写真背後には辻町のホテル群が整備され始めているが、和光地蔵が立つ高台の手前、旭ヶ丘公園側は雑然としたまま放置されているようだ。

(写真:琉米歴史研究会)

浦添城跡内。浦和の塔近くに設置された和光地蔵。

糸満市米須の魂魄之塔に向かう交差点近くに立つ和光地蔵。

1958(昭和33)年頃に撮影された和光地蔵。

(写真:琉米歴史研究会)

これらの地蔵菩薩は、戦災で苦しむ沖縄の人々を慰撫するため、本土から贈られたものだった。

すると、ブログ「琉文21」の「06/06: 龍脈/沖縄の大本系の教団」で、新城栄徳さんが「1952年9月27日、出口常順大阪四天王寺管長は戦没者慰霊と伝道の目的で来沖。戦死した島田知事とは三高の同窓」と沖縄タイムスの記事を掲載しているのを見つけた。

地蔵菩薩は同級生だった島田叡知事への供養であり、沖縄戦の惨禍への葬いだったのである。

戦後の沖縄には、各地から多くの人々の励ましが届けられている。これもその一つであった。

が、残念ながら、その存在はあまり知られていないようだ。地蔵菩薩が沖縄であまり馴染みがないせいだろうか。最近、あちこちの拝所や戦跡で目につく、怪し気なモノではないと分かった以上、もう少し気に留めて、手を合わせてみたいと思った。

<三嶋>

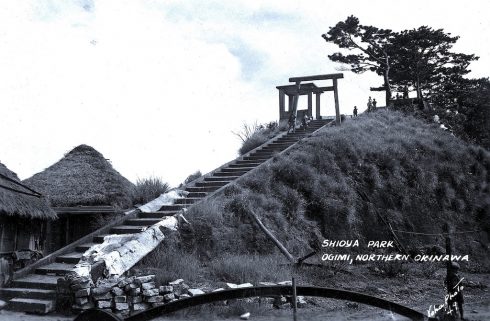

塩屋の戦後風景

2020年7月1日 Category: Myある記 Comment : 0

先日、大宜味村塩屋に行く機会があり、公民館で地元の方々と、戦後の写真を見ながらユンタクした。

いつも思うが、やはり地元のことは地元の方に聞くのが一番だ。得難いナマの声に接し、今後の資料にさせていただこうと思う。

小高い丘の上から塩屋湾を一望できるハーミンゾー(神門)。塩屋の聖地であるが、久しぶりに訪れた場所は周囲の樹木が伸び放題で、期待した眺望は望めなかった。

1949(昭和24)年撮影の上記と同じ場所。

(写真:琉米歴史研究会)

鳥居がある頂上付近で子供達が遊んでいるが、画像が小さすぎて氏名までは特定できなかった。

写真手前に写る曲線は、コンセットの支柱だろうと聞いた。戦後すぐの頃は、米軍がこの地に駐屯していたとのことで、その後、コンセットは住民に提供されたようだ。

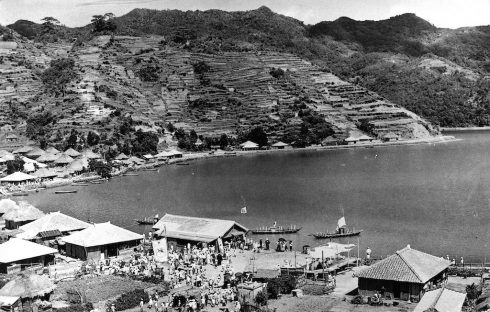

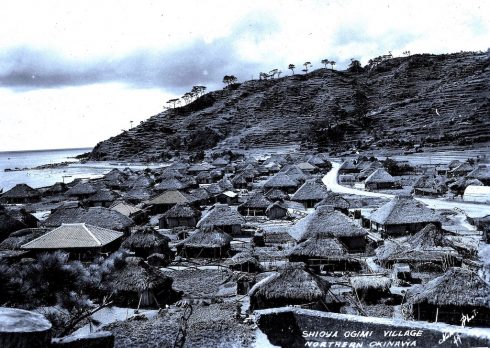

ハーミンゾー(神門)から見た塩屋集落。

上記とほぼ同じ角度。ウンガミ(海神祭)が繰り広げられているのか、大勢の人が溢れている。背後の山が、頂付近まで耕作されていることが分かる。

(写真:琉米歴史研究会)

ハーミンゾー(神門)から北側の風景。現在はあちこち樹木に覆われているため、北側を撮影するにはこの角度からしか叶わなかった。

上記の場所とほぼ同じ所から見た1949(昭和24)年の風景。人家が多く立ち並んでいるのも、交通の要所だった同地区の特徴だろう。

(写真:琉米歴史研究会)

少子高齢化が著しいヤンバルでは、小中学校の統廃合が急速に進んでいる。塩屋湾に突き出すように建っていた素晴らしい佇まいの塩屋小学校も、2016(平成28)年3月で廃校となった。長い歴史を誇り、地域に愛されてきた小学校だっただけに、子供達の声が途絶えた建物の周囲を歩き、やるせない思いが溢れた。

塩屋は戦後間もない頃、東村とむすぶ米軍車両の通り道で、米兵からお菓子をもらうことも多かったようだ。米兵の姿を見ると、授業中でも外に駆け出したと体験者が笑っていた。

かつての元気な子供達の笑い声が、どこからか響いた気がしたが、照り返しに蒸された町に人影はまばらであった。

<三嶋>