『アメリカ世の軌跡』校了

2022年6月4日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

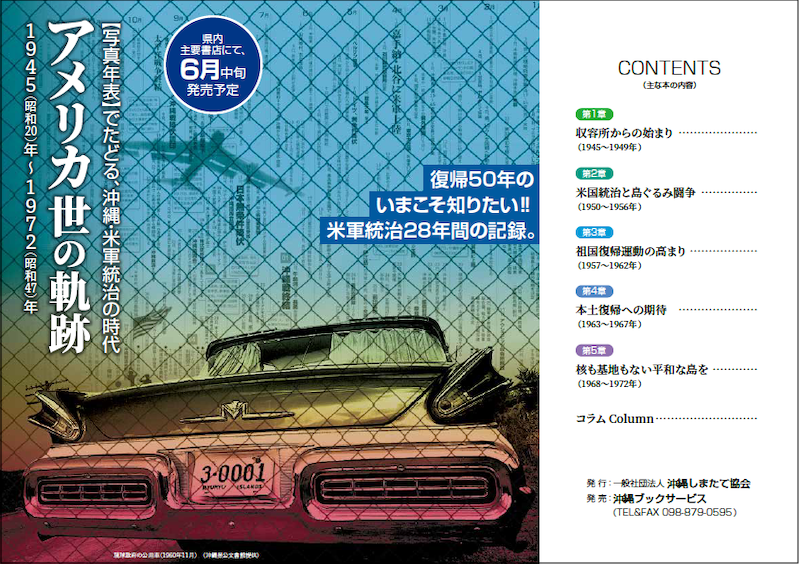

昨年から制作していた書籍『アメリカ世の軌跡』が、ようやく校了となった。

いろんな人の協力を得て感謝にたえないが、何とか形にすることができると思うと、嬉しさがこみあげてくる。同時に、しっかりと氏名が残ることの怖さにも苛まれる。

書籍では、27年間の年表を柱にしているため、間違いは許されないと校正に多大な時間をかけた。しかし、それでも問題は出てくるであろうと、今から覚悟している。

復帰してよかったと考える住民が多くを占める沖縄で、復帰前の沖縄の姿は次第に遠ざかり、霞んでいくようである。

復帰前を体験はしていないが、同時代に思春期を生きていた自分は、当時の沖縄の状況を掘り起こし、どんな事が起こり、誰が何をしたのか、出来るだけ知りたいと思う。そして、それらを次の時代に残すことが必要だと考える。これからの社会をよりよいものにするためには、先達がつくった歴史に学ぶことが不可欠だからである。

そのためにも、身の丈知らずの思い上がりかもしれないが、日本ではなかった沖縄の姿を本書の年表と写真でご覧いただき、豊かになっていく暮らしぶりや地域の姿、今も変わらない基地、政治状況などを確認していただければ幸いである。

本当に、復帰してよかったんでしょうかね?

<三嶋>

与論島復帰ツアー

2022年5月7日 Category: Myある記 Comment : 0

来沖している町田忠昭さんたちと、与論島に行って来た。

町田さんは、「海上大会」の船に乗ることを希望していたが、コロナや健康のことも考慮して漁船への乗船は諦めてもらったとのこと。

しかし、何とか思いを叶えてあげたい方法を探したら、鹿児島~那覇のフェリーが、4.28の日には海上に集まっている船の周りを1周するというので、そちらに変更となり、ボクも同行することとなった次第。

与論島はボクも始めてだが、海上大会と復帰祝賀行列参加、かがり火見学、島内見学と中身の濃い予定を組んでもらい、充実したツアーとなった。いろいろとお世話をしてもらった民宿の女将さんや、案内してもらったまちづくりに汗を流す麓才良さんにも感謝である。

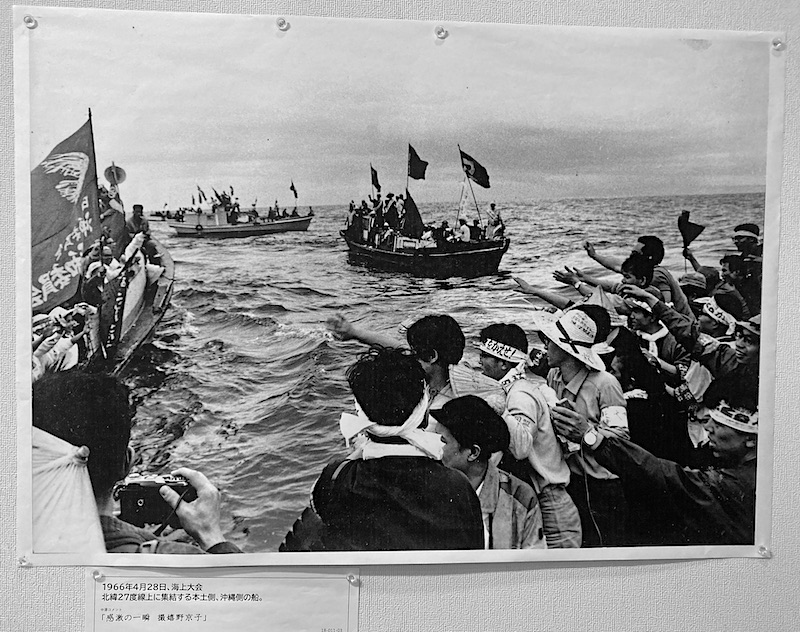

4.28の海上大会は、1963年の第1回大会(集会)に与論から向かい、波に翻弄されながら沖縄側から来た人たちとやっとの思いで交歓した、とその体験をガリ版刷りの報告書にまとめた町田さんにとっては、やはり特別の感慨があるだろう。高齢にもかかわらずいつまでもデッキに立ち続け、海上を見ていた姿が印象的だった。

驚いたのは、日の丸の小旗が数多く見られたこと(写真には写っていないが)。沖縄で日の丸というと抵抗があるし、町内で見ることはほとんどないと思うが、日本の「尻尾」を見るようで複雑な気分に囚われた。

また、その後の式典で、参加者の多くがスーツ姿だったこと。西日が強い強烈な暑さのなかで、演壇の上も下も、オジサンたちの多くが汗をかきながら「形」を整えていく共同体意識にも、「日本」を意識せざるを得なかった。

人の交流が日常的に行われ、同じ文化圏を形成していたのだろうと、素人のボクにも感じ取れた。そして、そんな古代から続く共同体に、国境を落とし込み、両者を隔てた政治とは何かと思わずにはいられない。その無情、理不尽さに改めて憤りを覚えた。

今回の与論島訪問を通じて、4.28や5.15に関連する行事を、10年ごとではない観光イベントとして、毎年開催するとするのも一つの方法かも知れないと思った。地域活性化、まちづくりのためにも外から訪問客を呼び込み、ここを入り口にして「復帰と何か」を考えてもらうということもあるのではないだろうか。

とまれ、充実した与論島ツアーだったことは確か。お世話になった方々に感謝である。

<三嶋>

町田忠昭さんと嬉野京子さん

2022年5月1日 Category: Myある記 Comment : 0

3月末から4月上旬に実施した「27度線をこえて~「復帰」をめぐる人々の足跡をたどる~」でも紹介した、東京で復帰運動に関わって来た町田忠昭さんが来沖された。

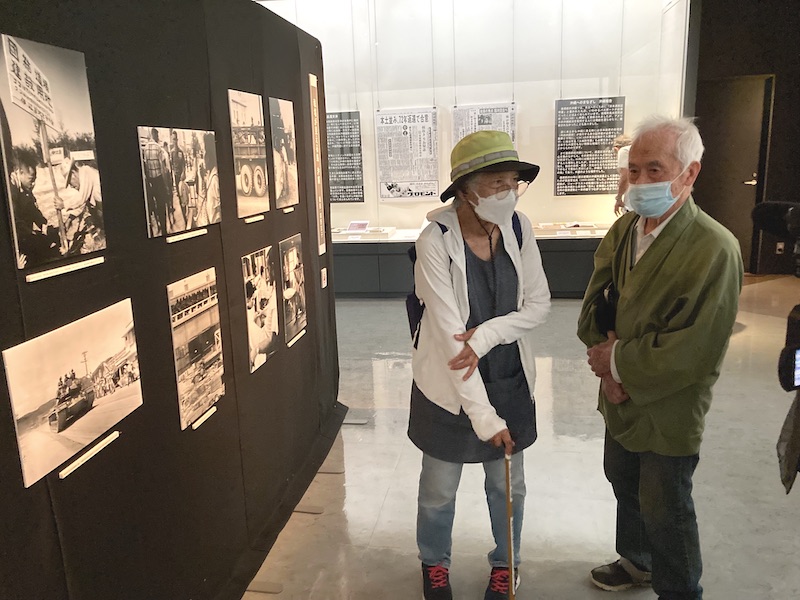

90歳を超える今もお元気で、県立博物館で開催されている復帰の展示会を訪れ、カメラマンの嬉野京子さんと歓談。

沖縄返還要求の行進に参加していた頃の嬉野京子さん。中澤ひろや氏のアルバムに「闘いは体で/口で語り、筆で書き、写真でそのものを知らせる。カメラをもって闘いを記録した彼女の功績は、極めて大きい」と書かれている。

復帰に対する思いを今も熱く語る様は、自他共に認める現役の「活動家」。

当時の若者が体を張り、情熱を傾け立ち向かったものは何だったのか。現在の沖縄の有り様は、彼らが望んだ姿だったのか。遅々として進まない現状を前に、個人の人生はあまりにも短く、はかないと思う。

それにしても、今もボクらの胸を打って止まない彼らの熱情を、ボクらは持ったことがあるのだろうか?

<三嶋>

琉米歴史研究会の資料寄贈

2022年4月20日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

以前からボクが関わっている(現在は理事)NPO法人琉米歴史研究会が、写真資料などを中城村と北中城村に寄贈しました。今後は、三者で保存・活用することになります。

4月18日には、そのための記者会見が、両村の村長や教育長なども出席して開かれました。

これで、琉米歴史研究会の喜舎場さんも、枕を高くして寝られるんではないでしょうか。

おもにアメリカの個人から預かった写真の、保存問題にはかなり頭を痛めていましたからね。

また、NPOと行政が一緒になって、資料のアーカイブ構築を行うのもあまり聞いたことがないので、おそらく新しい試みになるんではないでしょうか。

ボクはこれまで、琉米歴史研究会が持つ約1万5000点ほどの写真のなかから、1万点ほどを使って画像データベースを作って来ました。しかし、一人で出来ることは限られていますから、行政の人たちの知見が加えられると、いっそう充実するだろうと期待しています。

ただ、一般公開するまでには、まだ数年かかるんじゃないかと思うので、それまで待っててもらわなければなりませんね。

これらの写真は沖縄各地で撮影されたものだけに、前述の2村だけのものではなく、いわば沖縄全体の財産ともいえるものです。それだけに、これからは、もっと県民に広く使ってもらえるようなものになって欲しいと願うばかりです。

今後ともよろしくお願いします。

<三嶋>

「復帰」展示とフォーラム終了

2022年4月15日 Category: Myある記 Comment : 0

3月27日から4月9日まで、南風原文化センターで開催した「27度線をこえて~『復帰』をめぐる人々の足跡をたどる」が、終了した。

主催者である「沖教組資料調査会」のメンバーとして関わっていたので、展示会場作りや会場案内などでバタバタと慌ただしく、あっという間に終わった感じであった。

今年が復帰50周年のため、内外のマスコミも活発だったが、足元で復帰が遠かっていく印象があっただけに、自分も含めていい勉強の機会になったのではないだろうか。

なかでも、石垣島の出身で沖縄の状況を本土の人たちに知らせたいと、東京で7、8本の沖縄映画を作った安室孫盛氏や、その活動を支えた町田忠昭氏、中野区の市議でありながら沖縄復帰に尽力した中澤ひろや氏、その活動を記録した嬉野京子氏などについて知り得たのは、大きな喜びとなった。

これらの人々は、沖縄ではあまり知られていないが、その果たした仕事ぶりを知るにつけ、驚かされると同時にその熱意に頭が下がる思いで一杯になった。

会場では、中澤ひろや氏の遺品である復帰運動のノボリやタスキ、写真などが展示され、同時に安室孫盛の映画「パーランクーの響き」「石のうた」を上映したほか、土曜日と日曜日には、合計4回のフォーラムを開催し、お呼びした合計8人の方から当時の貴重な証言も聞くことが出来た。

1963年を第1回に始められ、1970年まで毎年開催された北緯27度線上の交換会。

中澤ひろや氏をはじめ多くの本土の人間が関わったが、本土における沖縄返還運動の実態は、沖縄ではあまり知られていないように思う。

荒々しい白黒画面の映像で、不鮮明な場面もあるが、抵抗せざるを得ない人々の熱意や情熱が痛いほど伝わり、迫力に圧倒される。そして誰しもが、「沖縄の現状は今もほとんど変わっていない」と思うだろう。

登壇された方々の中で、ボクが特に印象的だったのは、仲里効氏の「戦争責任を問うことと同じように『復帰責任』も問わなければならない」という言葉。「なるほどそうか」と会得したし、復帰運動の裏側を刮目する必要があると今更した。

「反復帰論」で知られる、新川明氏と仲宗根勇氏も登壇されたが、復帰協関係者も反復帰論者も一緒に(フォーラムは別の日だったが)、復帰を学ぶ機会になったのはよかったのではないか。過去にはそれぞれの立場で激しい論争もあったのであろうが、復帰事態が歴史的事象のひとつになりつつある今日、体験者の声を聞きながらもう一度、復帰と沖縄のこれからを考えてみるには絶好の機会になったのではないだろうか。

ボクも、イメージでしか捉えていなかった「復帰」が、にわかに蘇り、迫ってきたようで大変刺激を受けた。。一番聞いて欲しかった若い世代が少なかったのは、残念ではあるが。

<三嶋>