熱中症にも負けず、「天底あるき」無事終了

2024年7月31日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

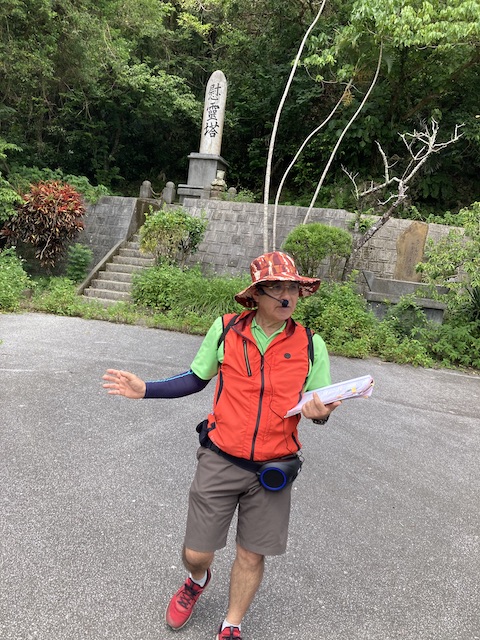

天底(あめそこ)は、今帰仁村の集落である。

屋我地島につながるワルミ大橋はあるが、観光の目玉になるようなモノは見当たらない農村である。そんな「何もない」地域の散策に、クソ暑いなか、はたして人は集まるのだろうか? と正直不安だったが、あにはからんや当日はいつものメンバーが顔をそろえ、ホッとした。

「何もない」地域にも歴史はあるし、人が住んでいれば物語はあるものだ。

どんな地域であっても「何かある」のである。そのことに、人は気づけないだけなのではないか? と考える。

地域には地域ならではの暮らしがあり、悲喜こもごものドラマがあるものだ。その「面白さ」は、身近すぎて気がつかないこともあろう。外部の眼だからこそ、新鮮に映る時もあるのだ。

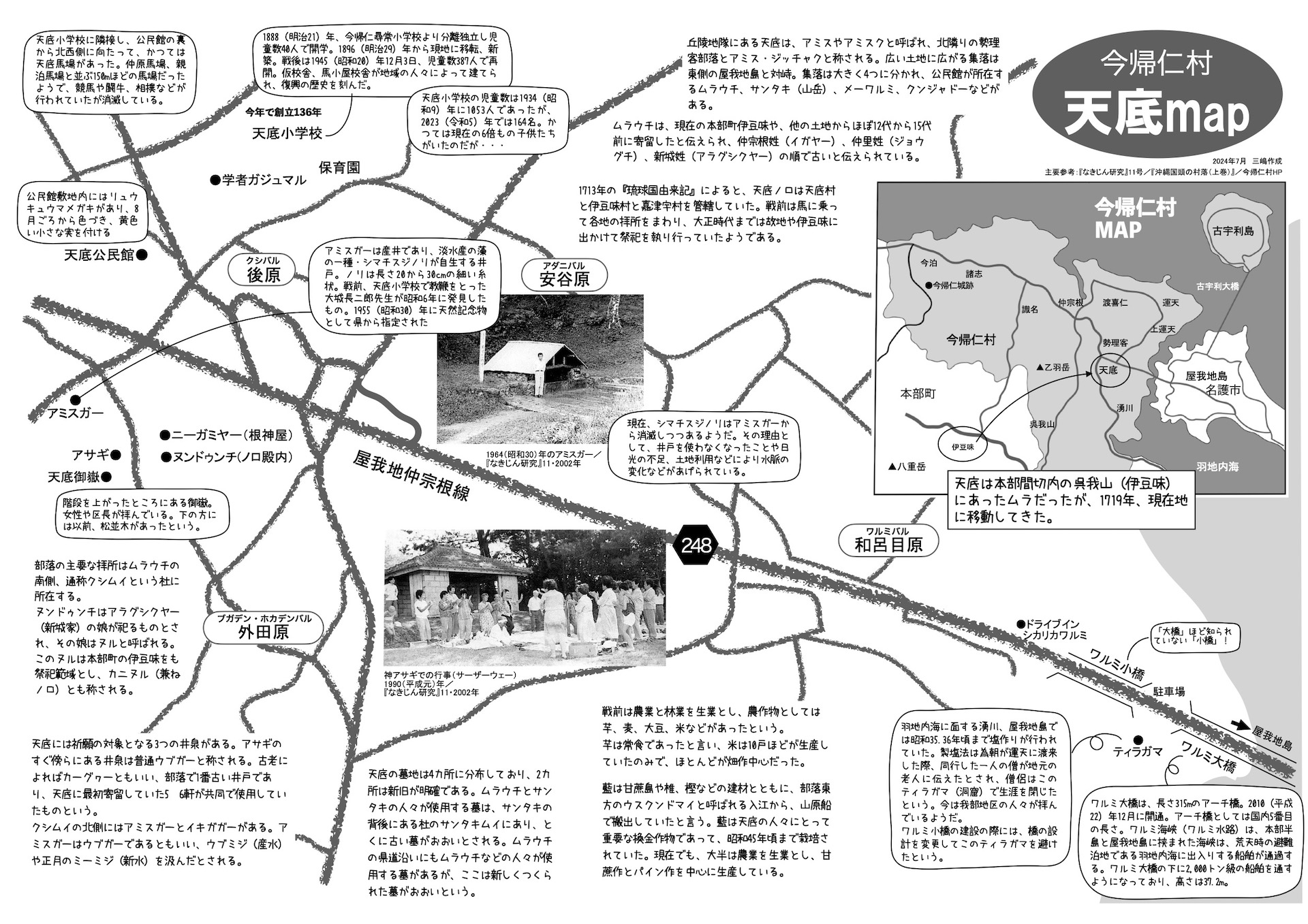

地域を歩き、地域の人々と交わる魅力は、そこにあるのではないだろうか。ガイドしていただいた小浦建夫さんの話を聞きながら、そんなことを改めて感じた次第である。

写真右手の島が屋我地島。

その海岸に見える三角形の砂地が、沖縄に初めて伝えられた塩田の跡という。

製塩を伝えた人物は、運天に渡来したと伝えられる源為朝に同行した僧侶・開山長老(かいざんちょうろう)。ワルミ大橋に続く、ワルミ小橋の下にあるティラガマという洞窟で生涯を閉じたという。

製塩に関わる拝所のせいか、ティラガマは、製塩が盛んだった南隣の湧川の人たちが、今も拝んでいるという。

氏によれば、ワルミ小橋はティラガマを避けるために設計変更され、

カーブしているらしい。

この日は熱中症を警戒して、車での移動を実施。ワルミ大橋付近から、集落発祥の地とされるクシムイの杜に移動する。ムラウチの南側に位置する、草深い場所である。

神アサギや御嶽、根神屋、ノロ殿内が近距離に集まっているため、順番に回りながら小浦さんの話を聞く。

かつては短い参道の両側に、マツの並木があったという。

文献を読むと、天底はもともと本部間切内の呉我山(伊豆味)にあったムラで、1719年、現在地に移動したという。蔡温が行った集落整備事業の一環だったのだろう。

しかし、天底ノロの権限は強く、1713年の『琉球国由来記』によると、天底だけでなく伊豆味と嘉津宇も管轄し、大正時代まで馬に乗って各地の拝所をまわり、祭祀を執り行っていたという。

静謐な空間をつくり出している。

(写真:『なきじん研究』11号・2002年)

神アサギから西の方に道を下ると、チマチスジノリが自生するという産井、アミスガーがある。

シマチスジノリは、長さ20~30cmの細い糸状の姿をした淡水産の藻の一種だという。

発見したのは、地元の天底小学校で教鞭をとった大城長二郎先生。1931(昭和6)年のことで、1955(昭和30)年、天然記念物として県から指定された。

事前調査で訪れた際、この泉で何事かを祈る親娘らしい人影をチラリと見たが、アミスガーは今も地域の人々の信心を集める、崇高な場所なのだろう。それだけに水質が悪く、水量も乏しいような現在の姿を見ると、何とかならないものかと残念である。

(写真:『なきじん研究』11号・2002年)

地域内外から見物人が集まったという。

最後に公民館に帰って来て一休み。冷たい飲み物や手作りのオヤツという、予期せぬ歓待に疲れを忘れて喜ぶ。

また、地域の方にも参加してもらい、しばらくみなさんでユンタク。自然や人の暮らしが垣間見え、楽しいひと時を過ごすことができた。小浦さんの気配りに感謝である。

暑い日差しに恐れをなしていたが、美味しいオヤツにお話もいただき、終わってみればたくさんの笑顔。「何もない」所はどこにもない、と確信したのだった。

<三嶋>

平和祈念公園内でフィールドワーク

2024年6月25日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

平和祈念資料館友の会の事務局長である仲村真さんが、公園内の慰霊碑を解説するという「平和学習フィールドワーク」に参加した。

慰霊の日の前日で人が多く、クソ暑い日だったが、知らなかった慰霊碑を訪ねたり、仲村さんの話に驚かされたりしてイイ刺激を受けた。

特に旧日本領だった地の慰霊碑などは、十分な知識がなかったため持ち帰って調べることにした。ここでは、後日得た情報も合わせて記述したい。

1946(昭和21)年1月、北部に避難していた真和志村民4,337人は、摩文仁村の米須・糸洲に集められた。人々は、多数の遺骨が散乱する戦禍に荒れた村の姿に心を痛め、村長に任命された金城和信を中心に、遺骨収集と供養の許可を米軍から得た。

そして豊見城村に移動する4月20日まで、真和志村民は同地で収骨作業を続けたが、2月27日には「魂魄之塔」を建立(碑銘と和歌・翁長助静、文字・金城和信)し、546柱を合祀する慰霊祭を行った。

また、4月5日には、伊原集落の伊原第三外科壕の上に、「ひめゆりの塔」を建立している。

写真:沖縄県公文書館

その後、摩文仁で建立された慰霊碑を列挙すると、1950(昭和25)年6月に沖縄師範学校健児之塔、1951(昭和26)年6月に島守之塔、1952(昭和27)年6月に黎明之塔などとなる。

そして1964(昭和39)年6月22日に、琉球政府主催第1回沖縄戦没者追悼式が行われる頃になると、摩文仁に「慰霊塔ブーム」が訪れる。

本土の各県が、競うように次々と慰霊碑を建てるのであるが、戦没兵士の「英霊」を賛美し、郷土や国家への忠誠心を讃える墓碑銘が多く、兵士は死しても国家の頸木から逃れられないのかと気が滅入る。

摩文仁の平和祈念公園は、「平和の礎」以外あまり県民も足を運ばない所だろう(ボクもだが)。

しかし、戦没者の骨は、兵士だけではなく一般のウチナーンチュのものも戦没者墓苑に祀られている。そして、今を生きるわれわれにつながっている。この地を過去のエリアとして葬るのではなく、未来に活かす聖地としたい。「新しい戦前」が迫る今だからこそ、あの戦争が何だったのか、自分に問いかける場所にしたいと思う。

<三嶋>

「知花あるき」終了しました

2024年6月15日 Category: 沖縄ある記 Comment : 1

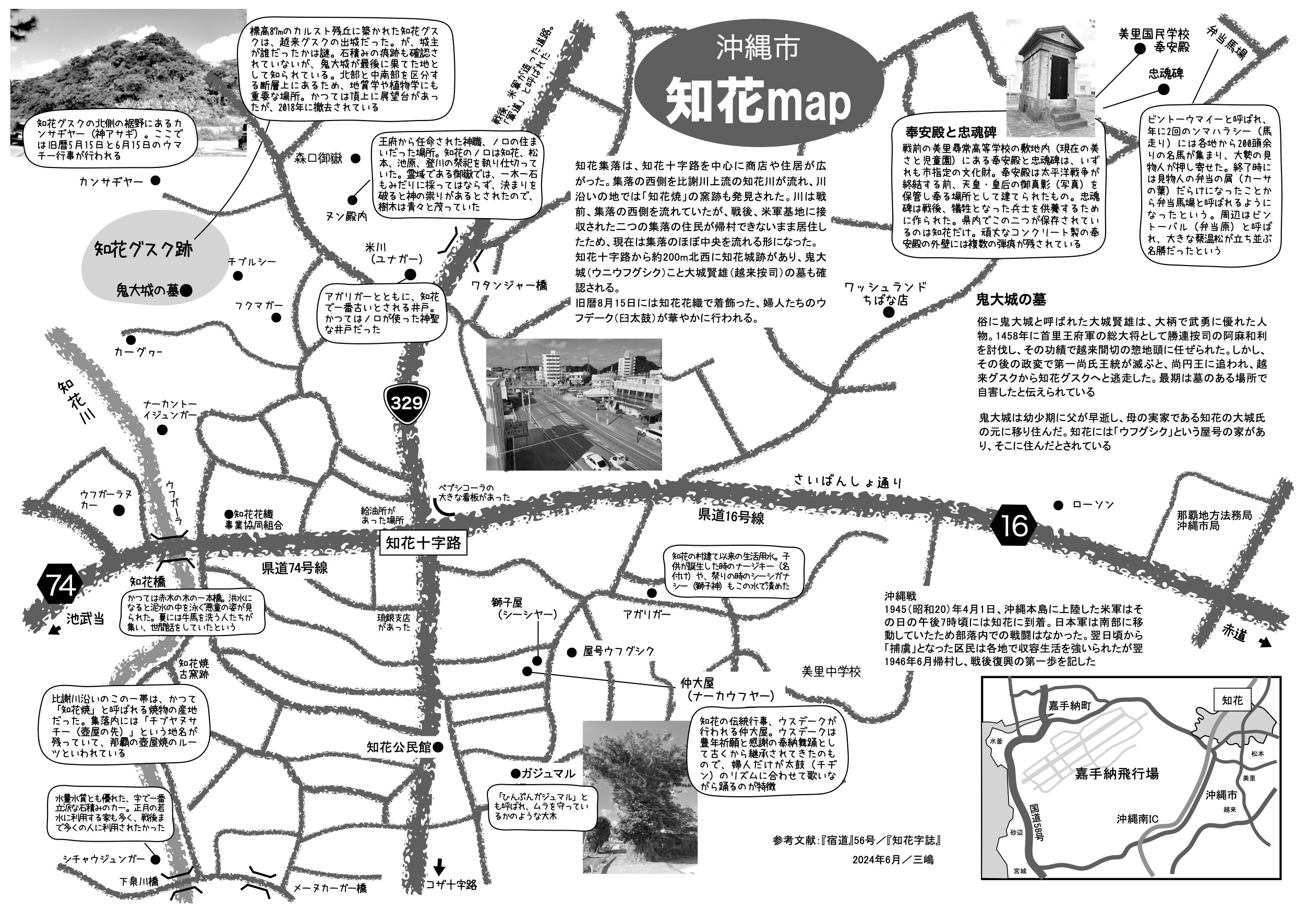

心配していた天気にも恵まれ、「知花あるき」が無事終了。案内していただいた池原秀幸さんや、地元の皆さまに感謝します。

地域の老人会や子供会の世話で忙しいにも関わらず時間を作ってもらい、対応していただいた。

「知花」と聞くと、ボクなどは「知花弾薬庫」を思い出す世代だが、調べると弾薬庫は知花の西側、正確には嘉手納町久得に位置している。米軍が適当に呼んでた名前がそのまま残ったのだと考えるが、これも戦後史の一断面ではないだろうか。ましてや、そこで働いていた地元の方もいた(いる)分けなのだから。

「みさと児童園」の敷地内に、奉安殿とともに残る忠魂碑(ちゅうこんひ)。

陸軍大将 井上幾太郎(いのうえいくたろう)の名が刻まれている。

井上幾太郎は、Googleで検索すると1927(昭和元)年~1933(昭和8)年に陸軍大将だった人物。

建立の時期が思った以上に古いことにちょっと驚いたが、忠魂碑が一般化するのは日露戦争後であり、明治末期からは在郷軍人会が主体となり、遺族会なども運営管理していたとある。

井上幾太郎の名は、全国に残る多くの忠魂碑に刻まれていることから、この頃がブームだったのかとも思うが、よく分からない。

旧暦5月15日と6月15日には、ウマチー行事が行われるようである。

知花グスクは、鬼大城(大城賢雄)の墓があることもあって、よく知られたグスク。しかし、城主が誰だったか不明で、石積みなども確認されていない。この日は時間の関係で頂上へは登らなかったが、少し前に登った際には以前あった展望台も今はなく、周辺の樹木に遮られて眺望もあまりよくなかった覚えがある。

麓に続く道をまっすぐ行くと、中腹にある鬼大城の墓に辿り着く。

知花グスクから大通り(県道74号線)を横切り、比謝川の支流・知花川沿いに歩くと、知花焼の窯があった所に出る。現在はまったく姿を変え、痕跡もないが、壺屋焼以前は重要な焼き物の産地だったという。

元々は三連のアーチ型石橋だったが、(戦後?)二つは埋められ、現在は一つが残るのみ。

写真左には涌泉があり、橋の下を流れる川に注いでいたが、1950年頃の改修工事で水路が変わり、川としては機能しなくなってしまったようだ。地元から参加したお年寄りに聞くと、子供のころはこの川で泳ぎ、魚を獲って遊んでいたという。

大きなガジュマルの木の下を過ぎると、ウスデーク(知花ではウフデークと呼ぶ)が行われる仲大屋と獅子屋がある。その道向かいは、鬼大城の母の実家だったと伝わる屋号ウフグシク家。

知花公民館の南東にあるスジ道は、鬼大城(大城賢雄)が、越来グスクから知花グスクに逃げたルートだと池原さんがいうと、そんな記録もあるのかと一同驚いたが、地元の方の鬼大城に寄せる強い思いにも驚かされる。

ボクはベトナム戦闘の頃から、知花弾薬庫の名称を聞いていた記憶があり、「知花」には「戦争」と結びついたイメージを持っていたが、今回のあるきでイメージが改まり、知花は伝統や集落のつながりが今に残る地域だと痛感した。

マチ化が進むなかで、伝統がないがしろになるではないかとの危惧もあるが、池原さんのように情熱を持って地域活動に取り組み、地域の未来を作っていこうとする人たちがいる限り、地域の絆はこれからも続くのだろうと確信した次第である。

<三嶋>

「知花あるき」のお知らせ

2024年5月30日 Category: 沖縄ある記, 案内 Comment : 0

6月の「定例あるき」は6月8日(第2土曜日)、「知花あるき」を行います。誰でも参加自由ですので、お暇な方は是非ご参加ください。

沖縄市知花では、奉安殿や知花グスクなどが知られていますが、そのほかにも、歩かないと分からないような場所などあります。

案内は、老人会や子供会活動に汗を流し、地域散策なども実施されている池原秀幸さん。地域に対する思いが強く、熱気をほとばしらせて語る方なので、誰でも楽しくユンタクできるんではないでしょうか。

●日 時:6月8日(土曜日) 午前9時30分〜11時30分

●集合場所:ワッシュランドちばな店(池原さん経営のコインランドリー店)

●見学内容;忠魂碑・奉安殿〜知花グスク〜鬼大城の墓〜公民館〜獅子屋など

季節柄、雨降りが心配されますが小雨決行。大雨の場合は中止、迷ったら電話ください。

※ボクは「ハレ男」ですから普段あまり心配してませんが(笑)

※資料代として200円をご用意ください。

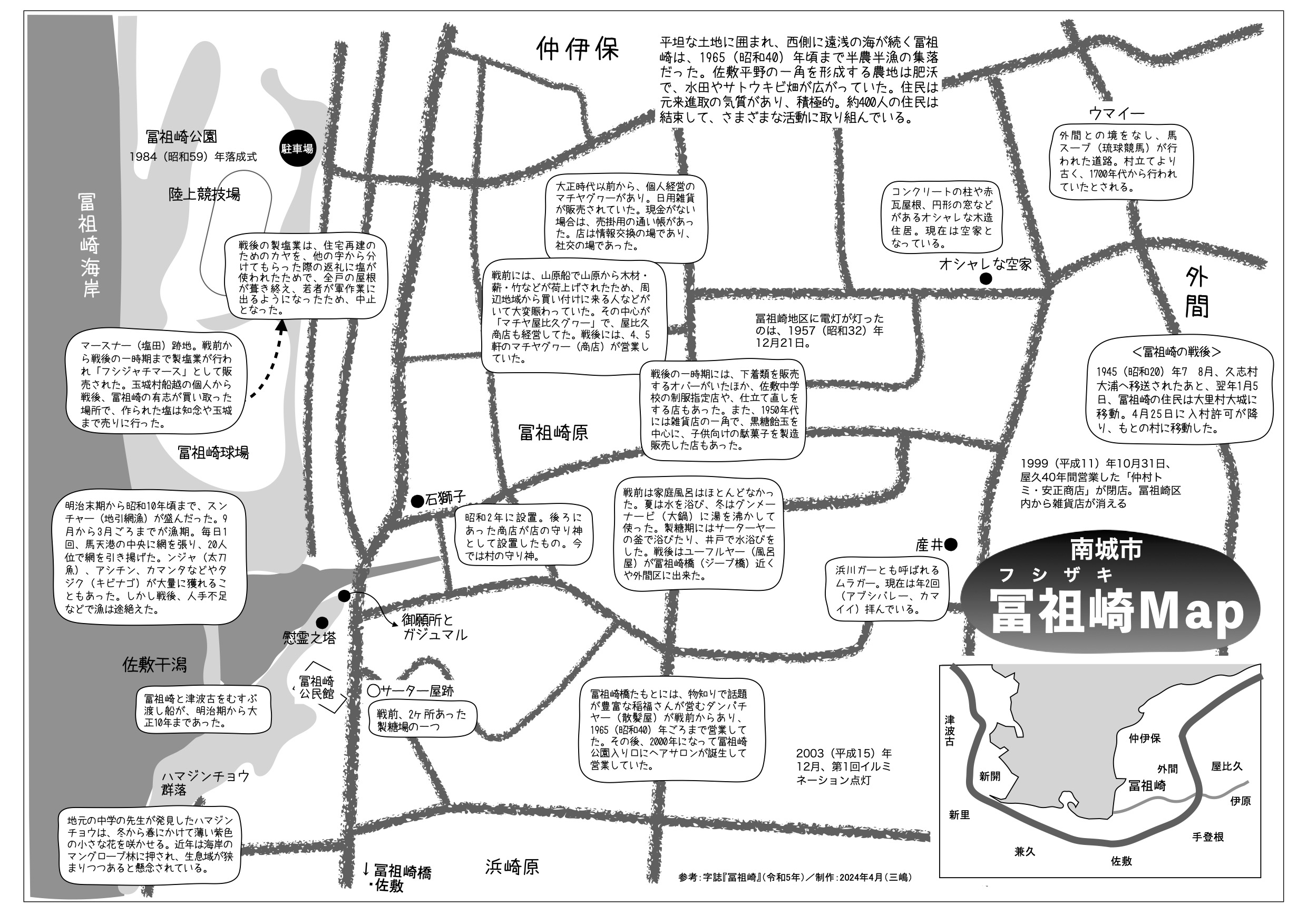

「冨祖崎あるき」報告

2024年5月20日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

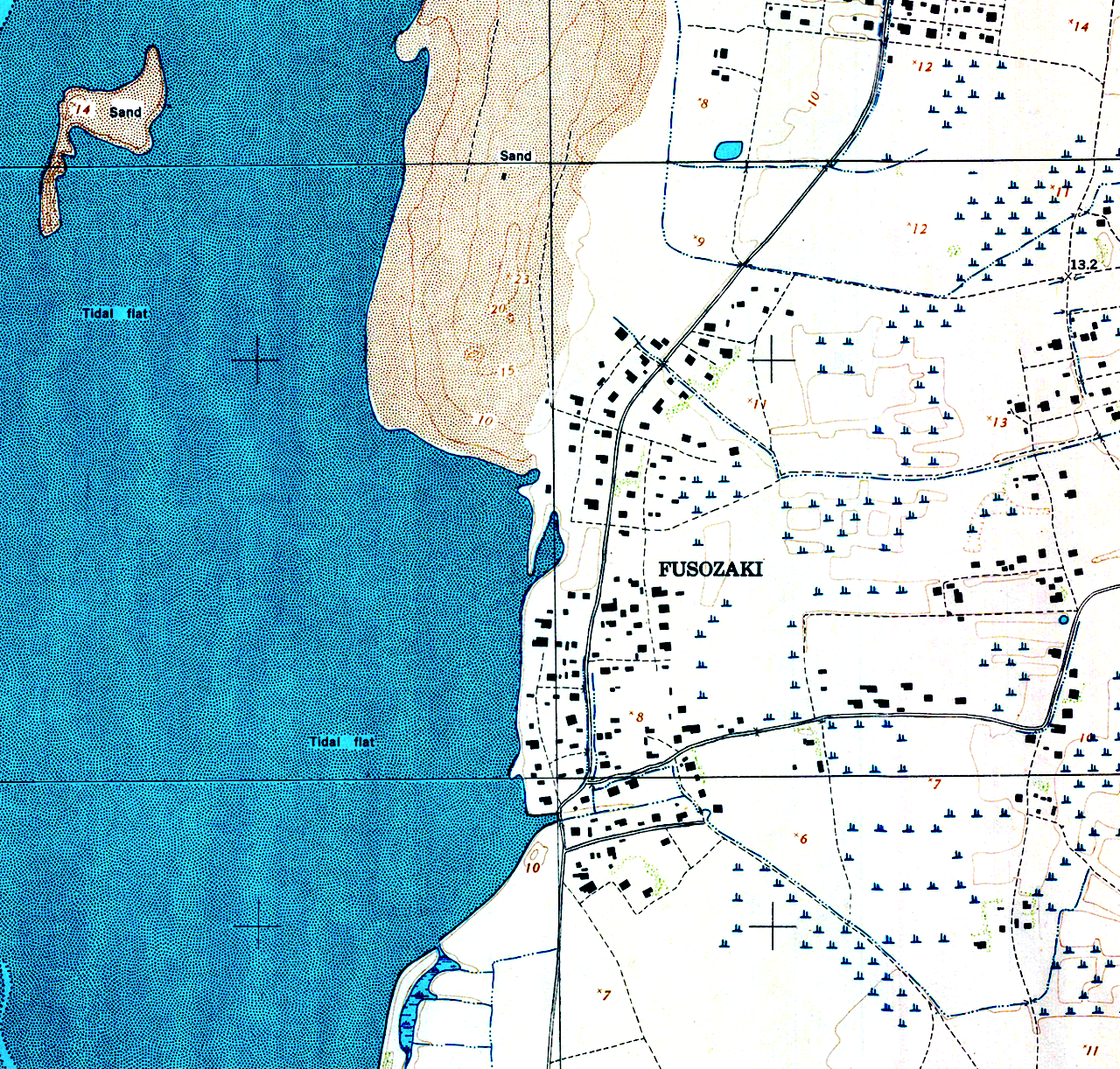

南城市佐敷にある冨祖崎(ふそざき)で、定例のあるきを実施した。

字誌の編集委員長を務めた楚南さんに、ガイドを引き受けていただいたので詳細な解説も聞け、たいへん充実したひとときだった。

冨祖崎は首里からのヤードゥイ(屋取)で、村立ては1740年という。平地に囲まれた地形の西側には海が広がり、水も豊富であるため1965(昭和40)年ごろまでは半農半漁のムラであった。

小さな集落だが、それだけに住民は結束し、進取の気性とあいまって、さまざまな活動も積極的に展開されてきた。地域外からの居住者も増えているとのことで、一緒に歩かれた屋良区長の声も明るかった。

写真:沖縄県公文書館

写真:沖縄県公文書館

沖縄県公文書館所蔵

現在、冨祖崎公園となっている場所は砂地が広がる海岸で、戦前から塩づくりが行われていた。

戦後になると、住宅再建(みんな焼けていた)で使うカヤ(茅)、と物々交換するために塩が作られたという。山がないため茅葺き屋根の材料がなかったからである。

しかし、集落の家屋の屋根が葺き終わり、若者が仕事を求めて軍作業などに出るようになると、製塩を担う者がいなくなって廃れたようだ。

また、海岸ではスンチャー(地引網漁)が盛んで、明治末期から戦前にかけて盛んに行われていたようだ。太刀魚などのほかに、5月にはタジク(キビナゴ)なども大量に獲れたという。しかし、戦後になると人手不足などで漁は途絶え、現在は海人もいない状況である。

解説してもらった楚南さんによると、戦後、中学校の先生が発見し、多和田真淳氏に問い合わせして世に知られるようになったとか。近年はマングローブ林の勢力に押され、生息域が狭まりつつあると懸念されている。 撮影(佐藤)

小じんまりとした集落には、オシャレなアパートなども散見されたが、地域外から移住する人たちが住んでいるとか。不動産業者の営業もあって、環境のいいい冨祖崎周辺に住まいを構える人も増えているようだ。

新しい道路も建設が進み、山の上に大型スーパーなどが開店すれば、環境と利便性を兼ね備えた新たな地域として、ますます注目されるのではないだろうか。

<三嶋>