消えゆく旧東恩納博物館

2019年3月30日 Category: Myある記 Comment : 0

琉米歴史研究会の喜舎場静夫さんと、久しぶりに帰沖された川平朝清さん(91歳)を迎え、うるま市石川の旧東恩納博物館を訪れた。

県立博物館の出発点となった場所だが、最近、取り壊しが決まったことから、同館で通訳を勤めていた川平さんに喜舎場さんが知らせ、最後の「別れ」をセッティングしたもの。同時に、次世代にも伝えたいと、沖縄尚学高校や広島・大阪の高校生に向けたワークショップも行われたので、有意義なひと時に立ち会わせていただいた。

中央・川平朝清さん、右端・喜舎場静夫さん

旧東恩納博物館を訪れた高校生たち

旧東恩納博物館は、1945(昭和20)年8月、米国海軍政府のワトキンス政治部長・ハンナ教育部長らにより、石川市東恩納に沖縄陳列館として設立された。

戦前は大学教授だったハンナ少佐(博士)らは、琉球文化の素晴らしさに敬意を払い、戦火で失われたその復興を願うと、首里城や円覚寺の焼け跡を自らまわり、数々の美術工芸品等を拾い集めてその保存と陳列を図ったほか、芸能復興や教科書編さんなどにも努めた。

ハンナ少佐はわずか1年ほどの滞在だったのだが、打ちひしがれていたウチナーンチュが勇気と誇りを取り戻すことを願い、寄り添うための努力を惜しまなかった。破壊と殺戮ばかりではなく、そんな心ある米軍人もいたのである。

現在の県立博物館に収蔵されている戦前の品々の多くは、この沖縄陳列館(東恩納博物館)由来なのだが、その原点ともいうべき場所が、今、失われようとしている。

1946(昭和21)年ごろの東恩納博物館(上)とその庭(下)

<写真:琉米歴史研究会>

現在の建物と瓦礫に埋まった庭

朝鮮戦争を契機として戦後復興を成し遂げた日本社会は、高度成長期を経て、今もなお(すでに破綻しているという声をよそに)米国を中心とする「強欲資本主義」を追認している。

「本土並み」の平和と暮らしを希求した沖縄も、本土と同化するかたちで経済成長路線をひた走ってきたのであるが、その陰で、沖縄らしい自然や文化、芸術を重視して来た人たちの声は、疎んじられて来た。ウチナーンチュの魂や誇りをそこに見出し、次世代に残す責務があるという指摘はかき消されて来たのである。

その意味でも、東恩納博物館の功績は讃えられてしかるべきだろう。

しかし、那覇新都心の中心部にできた、新しい県立博物館・美術館のにぎわういとは対照的に、原点ともいうべきこの場所は、収蔵品が首里の博物館に移動して以来、役割を終えた場所として放置されてきた。

個人所有であったことがその理由と思われるが、沖縄の戦後史を語る公的な建造物として位置付け、何らかの形で保存・活用することはできなかったのか。

その責を行政に求めるのは容易いのだが、市民・県民の後押しが足りなかったのも事実だ。自分もふくめた県民一人ひとりに、地域の歴史・文化に対する自覚が不足していた、と反省するのである。

足元にある先人の遺産をないがしろにして、地域の未来を築くことはできない。

関係者をふくめて、一人ひとりがこの建物と場所を失うことになった事実を、重く受け止める必要があると思うのである。

<三嶋>

街に飲み込まれた戦場

2018年12月20日 Category: Myある記 Comments : 2

那覇市真嘉比は73年前の沖縄戦で、戦場となった場所のひとつである。

米海兵隊がチャーリーリッジと呼んだ高台が集落の北側にあり、集落の南側にはハーフムーンと呼ばれた丘があって、真嘉比の西に位置するチャーリーヒルやシュガーローフ と連携したこれらの日本軍の防御ラインでは、南進する米軍との間で激しい戦いが繰り広げられた。

真嘉比地区の戦闘は、1945(昭和20)年5月13日、米第29海兵連隊がチャーリーリッジに進出して始まったが、周辺の拠点に立てこもる日本軍の攻撃や、首里城方面から打ち込まれる日本軍の砲撃を受け、物量に勝る米軍もこの地に釘付け状態となり、甚大な損害を出す結果となった。

地肌がむき出しとなり焼けただれた姿をさらずハーフムーン。1945年6月。

シュガーローフ から見たハーフムーン(中央の森)。1997年10月撮影。

建設中の道路(那覇中環状線)が330号線と接続するころで、モノレールはまだ敷設されていない。現在DFSが建つ交差点左には、米海兵隊がチャーリーヒルと呼んだ丘があった。

2009年12月。那覇新都心から松川方面に抜ける那覇中環状線の工事が始まったころ。米海兵隊がハーフムーンと呼称した丘(森)が、形をなくしつつある。

地元でウフドウムイ(大道森)と呼んでいたこの地は、戦後、日本兵の遺骨収集も不十分なまま手付かずの状態で残されていた。

しかし、シュガーローフと同じように道路建設で破壊されることを憂慮した人たちが声を上げ、2008年にNPO法人ガマフヤーの呼びかけで市民参加の遺骨収集作業も実施された。

<※2016年3月26日付本ブログ参照>

那覇中環状線が完成した現在、ハーフムーンの丘は跡形もなく消えさり、画一的な街並みが出現した。

73年前、激しい戦いの末、真嘉比北側のチャーリーリッジは5月17日に、シュガーローフ は翌18日に米軍の手に落ちた。が、ハーフムーンに立てこもる日本軍は、首里城の沖縄第32軍司令部が5月31日にを撤退するまで、頑強に抵抗を続けた。

この地域の戦闘で死傷した日米の将兵は約5000人。米海兵隊は、部隊の再編や兵士に休養を与えながら戦ったが多大な犠牲を出し、あまりの過酷な状況に耐えきれず、精神に異常をきたす兵士も続出(1289人)したとされる。ましてや、不眠不休で戦った日本軍兵士の状況は、いかばかりだったか。

次々に仲間が倒れていく中で、一人一人の兵士たちは何を思い、死んでいったのだろう。

軍隊という不条理な組織のなかに埋没し、個々人の兵士の姿は見えにくいものの、軍人以外、入隊前は社会人や学生だった人たちがそこにはいた。

国を背負わされて死んでいく状況を、今日のボクらが想起することは至難だが、それでも数多くの日米の若者たちがここで血を流し、命を落とした事実を葬ってはならない。次の時代を担う人たちのためにも。

<三嶋>

城間光雄さんのこと

2018年11月18日 Category: Myある記 Comment : 0

はやいもので、城間光雄さんが逝って、1年が過ぎた。

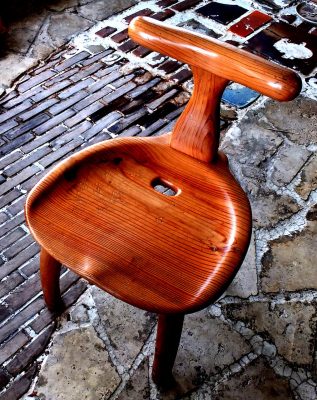

私は氏が体調を崩したあとで知り合い、そのあと約8年ほどの付き合いしかなかったため、木工作家として活躍していたころの姿は知らない。

しかし、その名前は以前からメディアを通じて知っていたし、曲がった県産材をそのまま使った、大胆であっけらかんとした家具の写真を見た時、なるほどこういうアプローチもあるんだと驚いたことを覚えている。

斬新な発想とモダンなフォルムが、沖縄に新たな可能性をもたらすと思えたし、事実、その後、関係者に与えた影響は、素人の私から見ても少なくなかったようにみえる。

彼の作品を全国に知らしめたのは、美術工芸の専門誌である季刊『銀花』の第99号(1994年)に取り上げられてからのようだ。

そのなかで、“本土に比べれば1周遅れのランナー”とつぶやく城間さんを、インタビュアーは「反面、伝統に縛られない強みも感じているにちがいない。自在な発想と豊かな個人の創作を続ける中に、未来につながる伝統の核をはらんでいないともかぎらない」と書いている。

この雑誌掲載が大きな転機となり、本土のデパートなどから作品の展示・販売会に招かれることが増えた。そして知念村の工房・木創舎(きづくりや)を拠点に、忙しく全国を飛び歩く日々が続いていたようだ。

それだけに、病魔に侵されてからの苦しさは人一倍大きかったに違いない。ままならない体調に、苛立つことも多かったと思われる。

しかし、私が知り合ったころは病を受け入れる心境に達していたのか、激しい感情の起伏を人に見せることはなかった。会話はいつも冗談と毒舌交じりで、それを承知して集まる仲間が絶えなかった。

そして、死を意識するなかで城間さんが注力したは、仲間たちと取り組む近くの森に眠る底川(スクガー)集落跡の保存活動であり、絶滅危惧種キバナノヒメユリの育成と普及活動であった。

1960年代まで続いた集落跡を案内し、かつては知念半島全域に咲き誇っていたという花の保存を訴えた。

それは、沖縄の森と草花を愛でた木工作家の遺言だったかもしれない。

資料を整理したり、思い出の場所を訪ねてみようと話し合ってもいたのだが、それも叶わないままとなってしまった今、ひとしお後悔の念が募っている。

<三嶋>

ジャーガル道の戦後2

2018年11月7日 Category: Myある記 Comments : 2

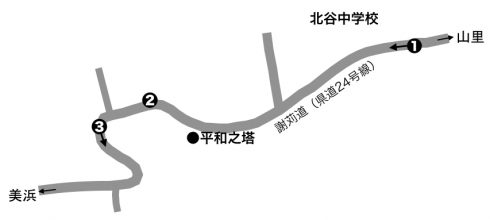

前回に続き、北谷町と沖縄市をむすぶ「ジャーガル道(謝苅道)」についての紹介。

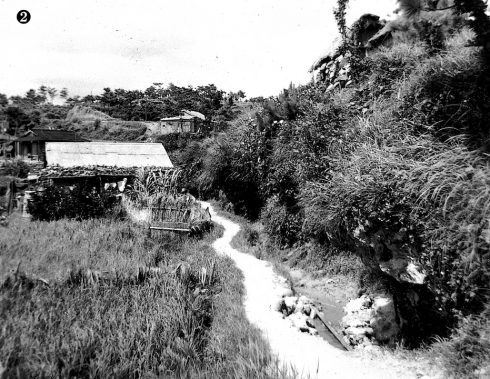

ここに載せたモノクロ写真は1952(昭和27)年に撮影され、今年、NPO法人琉米歴史研究会に返還されたもの。地元の方々の話で、そのうちのいくつかは場所を特定することができた。

謝苅道を美浜に向けて下る人たち。

前回も紹介した町田病院の看板と、石段が左に見える。

上記の写真とほぼ同じ場所。「謝苅一区」のバス停が立っている。

左手の小高くなった場所に町田病院があったが、痕跡は何も見当たらない。

道路は舗装整備されただけで、戦前から変わらないと聞くが、新たな道路建設の準備が近くで始まっている。

町田病院があった裏手の路地。

現在も戦後とあまり変わらない雰囲気の路地。

先に進むと謝苅道の下をくぐるトンネル(水路)があるが、戦前に造られたものとのことだ。

写真の右手に見えるのは部落で使われたカー(泉川)。手作りの石碑には「吉原三班/泉川/1957年8月8日建設」の文字が刻まれている。

かつては暮らしに欠かせない場所だったのだろうが、今は省みる人もいないのか、ひっそりと雑草に埋もれようとしている。

謝苅道と撮影位置図

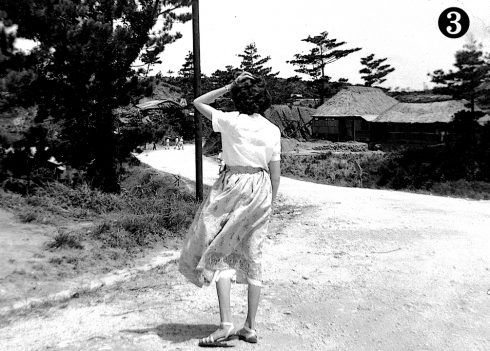

沿道で出会ったと思われる少女たち。

場所は特定できないが、道路下に見える茅葺の家屋やカーブの雰囲気から、謝苅道であることは間違いないようだ。

戦後の貧しさの中でも笑顔を向ける子供たちに、同じく戦争を経験したであろう撮影者は、国を超えた希望の光を見出したのだろうか。

健在なら80歳近い年齢になっているはずのこの少女たちに、見覚えがないか地元で聞いてみたのだが、確たる情報は今もって得られていない。

<三嶋>

ジャーガル道の戦後1

2018年10月26日 Category: Myある記 Comments : 2

北谷町の西海岸は、近年、大勢の観光客や若者でにぎわっている。

米軍ハンビー基地の返還がその画期となったことや、戦前は県内有数の米どころだったことなど、もはや忘れ去られてしまったようだ。

戦後、西海岸の平野はほとんどが米軍に接収され、そこに居住していた住民は、美浜から現在の沖縄市山里に続く坂道、通称「謝苅道(ジャーガルみち)」周辺に追いやられた。

人々は起伏が激しく狭い土地に廃材で家を建て、厳しい環境のなかで戦後を生きてきたのである。

このたび、この謝苅周辺の戦後を写した写真がNPO法人琉米歴史研究会に届き、その中のいくらかは地元の方の協力で場所が特定できたため、ここで紹介したいと思う。

バラックがひしめく谷間の集落を睥睨するように、山の上には米軍の将校クラブが建っている

沖縄市南桃原から見た北谷中学校方面。写真中央のガジュマルは今も残っている

撮影者の妻と思われる女性と、かつての北谷村役場

平和之塔の西側はす向かいの位置で、現在、北谷印刷が建っている場所と思われる

女性が見つめる先にある建物は、町田宗邦氏が昭和26年から29年まで開業していた町田病院

町田病院はその後、越来村山里に移転したと長男の宗孝氏からお聞きした

謝苅道(県道24号線)は、クネクネと曲りくねって尾根を走り、北谷町美浜と沖縄市山里をむすんでいる。

戦後の雰囲気を今も残す道の両側にはかつて人々があふれ、北谷町の行政や教育、商業を担う町の中心地であった。

軍用地の返還とともに、この地を去る企業や店舗が増え、商店街も往時のにぎわいを失いつつあるようだが、地域に蓄積された人々の記憶を消すことはできない。

だからこそ、かけがえのない人生の思い出(記憶)を、記録として残すことが重要であろう。それがこれからの住民に対しても、価値ある遺産になることは間違いないからである。

<三嶋>