城間光雄さんのこと

2018年11月18日 Category: Myある記 Comment : 0

はやいもので、城間光雄さんが逝って、1年が過ぎた。

私は氏が体調を崩したあとで知り合い、そのあと約8年ほどの付き合いしかなかったため、木工作家として活躍していたころの姿は知らない。

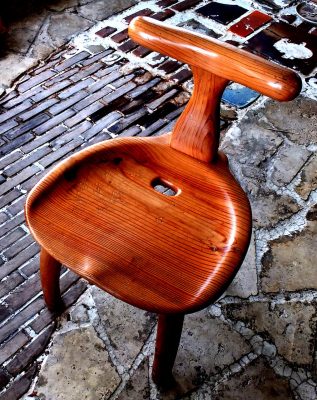

しかし、その名前は以前からメディアを通じて知っていたし、曲がった県産材をそのまま使った、大胆であっけらかんとした家具の写真を見た時、なるほどこういうアプローチもあるんだと驚いたことを覚えている。

斬新な発想とモダンなフォルムが、沖縄に新たな可能性をもたらすと思えたし、事実、その後、関係者に与えた影響は、素人の私から見ても少なくなかったようにみえる。

彼の作品を全国に知らしめたのは、美術工芸の専門誌である季刊『銀花』の第99号(1994年)に取り上げられてからのようだ。

そのなかで、“本土に比べれば1周遅れのランナー”とつぶやく城間さんを、インタビュアーは「反面、伝統に縛られない強みも感じているにちがいない。自在な発想と豊かな個人の創作を続ける中に、未来につながる伝統の核をはらんでいないともかぎらない」と書いている。

この雑誌掲載が大きな転機となり、本土のデパートなどから作品の展示・販売会に招かれることが増えた。そして知念村の工房・木創舎(きづくりや)を拠点に、忙しく全国を飛び歩く日々が続いていたようだ。

それだけに、病魔に侵されてからの苦しさは人一倍大きかったに違いない。ままならない体調に、苛立つことも多かったと思われる。

しかし、私が知り合ったころは病を受け入れる心境に達していたのか、激しい感情の起伏を人に見せることはなかった。会話はいつも冗談と毒舌交じりで、それを承知して集まる仲間が絶えなかった。

そして、死を意識するなかで城間さんが注力したは、仲間たちと取り組む近くの森に眠る底川(スクガー)集落跡の保存活動であり、絶滅危惧種キバナノヒメユリの育成と普及活動であった。

1960年代まで続いた集落跡を案内し、かつては知念半島全域に咲き誇っていたという花の保存を訴えた。

それは、沖縄の森と草花を愛でた木工作家の遺言だったかもしれない。

資料を整理したり、思い出の場所を訪ねてみようと話し合ってもいたのだが、それも叶わないままとなってしまった今、ひとしお後悔の念が募っている。

<三嶋>