続アメリカ人の沖縄戦

2015年9月9日 Category: Myある記 Comment : 0

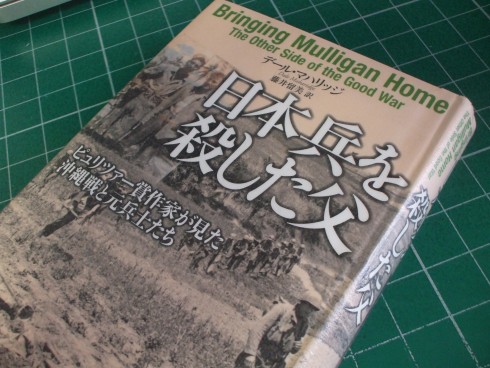

前回紹介した、デール・マハリッジ著『日本兵を殺した父』の続きです。

この本の後半、著者は沖縄に足を運び、父親とその仲間が戦ったシュガー・ローフや摩文仁などを歩き、沖縄戦を追体験しています。

そして、米軍が「ヒル27」と名付けた那覇市楚辺の丘を歩き、父親を苦しめた戦争後遺症(OTSD)の原因ともなった爆発現場を探し出します。

根気強く真実に肉薄する、その熱意には驚くほかありません。

火炎放射器で焼かれた焦げ跡が見える、ヒル27に残る古い墓。

この本を読み終わり、著者が見つけたという現場を知りたくなったので、ボクも足を運んで古墓群の中を探してみたのですが、掲載された写真や文章だけではやはり突き止められず、やむなく引き返しました。

しかし、火炎放射器で焼かれたような焦げ跡が残る、古い墓があったので、現場は遠くないはずです。もう少し調べて、リベンジしたいと思いました。

それにしても、70年を経てなお多くの人々を苦しめる戦争の悲惨を思います。

家族をあの戦争で命を落とした人々や、苦しみながら戦後を生きた人々の魂は、はたして癒されたのでしょうか?

戦禍のなかで倒れた日米双方の兵士の多くは、仕方なく戦場に駆り出された市井の人々でした。勝者として帰還したにもかかわらず、それまでのような市民生活に戻ることが容易ではなかった著者の父親や、戦友たちの戦後を考えると、おびただしい数の人生を狂わす戦争を、呪わずにはいられません。

そして、一般市民も巻き込んで本土の「捨て石」となった沖縄では、今も戦後が続いています。

<三嶋>

アメリカ人の沖縄戦

2015年9月6日 Category: Myある記 Comment : 0

デール・マハリッジ著『日本兵を殺した父』を読み、いろいろ考えさせられました。

著者は父親の死を契機に、父が体験したガダルカナル〜沖縄の戦いを長期にわたって調べ、帰還した兵士たちと家族の戦後に肉薄します。

彼らの多くは戦争後遺症(PTSD)で苦しみ、その家族にも陰鬱な陰を落としますが、赤裸々にあばかれるそんなアメリカの戦後は、これまであまり語られなかったのではないでしょうか。

戦争に勝利して帰還した兵士たちが、ほんとうに戦場で経験したことや、彼らが家に戻ったあとのことは無視されてきた、と著者は書いています。

戦争に勝者はいないということです。

著者は父親の死後、戦友だった人たちをアメリカ中から探し、訪ね、彼らの戦争を追体験します。

12年をかけて行われたその追跡で、著者の家族を含めた兵士たち(ほとんど労働者階級出身)の、戦争に翻弄された人生や戦後の実像が明らかになります。

戦勝国の英雄譚や美談ではなく、あくまでも真実に迫ろうとする真摯な態度は、悲惨や怨嗟に満ちた戦争関連の書籍と一線を画すように思います(もちろんそれらの書籍に意味がないということではありません)。

著者の父親と同じく、兵士として戦ったボクの父親も心に闇を抱いたままだったか、何も語らないままずいぶん前に他界しましたが、どんな思いで戦後と向き合ってきたのか気になります。

そして、その体験を聞いていなかったことが悔やまれます。

<三嶋>

1万ドルの貝

2015年9月5日 Category: Myある記 Comment : 0

「生きている化石」といわれる幻の貝、リュウグウオキナエビスをヤンバルで見ました。

1978年10月26日、沖縄で初めて捕獲された個体です。

場所は伊江島沖で、水深120mの地点でした。

調べてみると、1969年8月には、同種の貝がフィリピンと台湾の間の深海で採れ、沖縄の青年が持ち帰って、「世界でわずか3個」と新聞で話題になっています。

また、記事中には、世界で2個目といわれる個体が、日本の水族館に1万ドルで買い取られたとあって、注目されました。

面白いのはそのあと、同年9月4日の琉球新報夕刊に掲載された、「ちっとも珍しくない“幻の貝”」「台湾漁民が大量採取」との記事。

それによると、前出の新聞を読んだ沖縄在住のコレクターが、自分も1個(もらったものを)持っていると名乗り出たほか、高値で売れた情報を知った台湾漁民が「それっ!」と採りに出かけると、たちまち200個以上が捕獲され、そのため相場が急落したとあります。

その後、沖縄初となる写真の個体が生きたまま捕獲されると、再び注目されるようになったので、今でも貴重な「幻の貝」であることは間違いないようです。台湾での価値がどうなったのか、はよく分かりませんが。

<三嶋>

アワセ・ゴルフ場跡

2015年9月4日 Category: Myある記 Comment : 0

アワセ・ゴルフ場跡に出来た、噂の巨大ショッピングモールに遅まきながら出かけ、評判通りのスケールに驚かされながら、結構楽しんできました。

しかし、この地が戦後すぐに造られた米軍のゴルフ場だったことや、「ライカム」が、Ryukyu Command(琉球軍司令部)に由来することも、いずれ忘れられるんでしょうか。

金太郎飴的なビジネス展開で、全国を席巻するショッピングモールでは、地域性は考慮されませから、自分たちの歩いてきたワダチ(轍)は、自分たちで残さなければ消えてしまうでしょう。

そのことを憂慮します。

昭和30年頃、キャディーを務める少年。(写真提供:琉米歴史研究会)

戦前は北中城村比嘉の集落があった場所に、泡瀬ゴルフ場(アワセ・メドウ)が造られたのは1948(昭和23)年。約12万坪のコースは米人専用でしたが、その後は会員になれば日本人でも利用できるようになったようです。

写真のように、キャディーやボール拾いのアルバイトをする中学生は、一時100人もいたようで、学校でも問題になったと当時の新聞(沖繩タイムス1953.08.17)にあります。

道を隔てたフェンスの中は、別世界が広がっていました。1996(平成8)年5月

建設工事が始まった頃。2013(平成25)年6月

土地の記憶は、失われたあとに概して気づくもの。

自分たちの土地で、いつ、何があったのか。記憶を記録することが未来を創ると信じます。

<三嶋>

古い船(日本)を動かせるのは、若い水夫ですね

2015年8月30日 Category: Myある記 Comment : 0

戦争を知らない世襲議員たちが進める、この国の未来は危機的な状態ですね。

拓郎の歌(知ってるかなあ)ではないけれど、未来の舵取りは古い水夫には無理でしょう。国の未来を決める制度設計に、もっと若い人がコミットできる状況をつくることが、潔い老人の態度ではないでしょうか。

てなことを思いながら、この日は、那覇市の与儀公園で行われた、安保法案と辺野古の新基地建設反対集会&デモに出かけました。

最近の集会では、若い人や子供連れの人たちが増えているように感じます。

組織に属さない個人や仲間が、手作りの主張をするのもいいですね。

与儀公園から国際通りをデモ行進。

与儀公園といえば、復帰運動の頃(自分はいなかったけど)の熱気を、思い出した人も多かったのではないでしょうか。

あれから40年以上を経て、いまだ沖縄は日米両政府に振り回される、植民地状態が続いています。

治外法権下の沖縄が憧れ、「本土復帰」の推進力ともなった平和憲法が、今まさに瓦解しようとしています。

<三嶋>