佐敷と知念をつなぐ道

2015年2月9日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

このところ通っている、南城市佐敷の手登根(てどこん)の続報。

手登根の背後に連なる丘陵地帯は、旧知念村知念との境になります。

かつては両者をむすぶ山道がいくつかあったのですが、がけ崩れが多い地帯なので現在それらの道は閉ざされ、新しく造られた車も通れる農道が1本あるだけとなっています。

国道331号を海沿いに走るよりかなり大幅にショートカットできるため、ボクもこの道はよく利用していますが、琉球王国時代の王女も通って斎場御嶽や久高島に詣でた話も残るだけに、かつての歴史をふりかえりながら歩くイベントが出来ないかと考えます。

中城湾に面した佐敷から、太平洋に面した知念にいたる古代のルートを体現し、地域をまたいで往来していた人々の暮らしや、価値観を学ぶ機会になると思うんですよね(距離もあるし高低差もあるのでシンドイでしょうが)

山側から見た手登根の集落。中城湾に面した平地には、1950年代まで水田が広がっていました。

知念側から見た佐敷側に下りる道。手登根と接する字伊原(いばら)・字屋比久(やびく)の集落が見えます。

ガードレールの右側の谷が、かつてスクガー(底川)集落があった場所。1960年代まで居住した人によると、ここから佐敷側のバス停まで歩き、知念高校に通ったとのことでした。

スクガー(底川)を守る会の拠点、「木創舎(きづくりや)」から見た佐敷方面の景観。

左端に見える風車があるあたりが通称“アカバンター”で、尚巴志王の弟にあたる手登根大比屋(てどこんウフヤー)という人が、ここから海岸ふきんまで石を投げたという伝説があり、それが次の写真ですね。

これが、手登根の海岸近くに突き刺さったとされる“フッチャー石”。

山の上からここまで投げたんですねえ、って、んなアホな!

港が近い場所なので、交易船がバランスをとる重りか碇にしたのではないかという説もあり、そちらの方が説得力がありますが、畑のなかに唐突に石が立っている光景は確かに不思議。

一体なんなんでしょうね。

(三嶋)

おじいさんが笑った

2015年1月24日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

恩納村で展開する字歩きの第2弾。「字恩納を歩こう」を開催しました。

公民館に集まった地元の方は20名弱。

すべておじいちゃん達で、いかつい顔の先輩たちを前にどうしようかと思いましたが、今回も玉城さんの巧みなリードで盛り上がり、盛況のうちに終えることが出来ました。

最初とはうって変わって、途中からお喋りになったおじいちゃんたちを見て、こちらも嬉しくなりましたし、いろいろな話も聞けたので収穫の多い歩きになりました。

とにかく、みんな楽しそうだったので何よりでしたが、それにしても、やっぱり玉城さんの島クトゥバは最強ですね。

恩納ナビーの歌碑で知られる恩納松下。

現在の松の大木のそばには、かつて生えていた松の根っ子も。

赤平森(アカヒラムイ)ふきん。

西側はくぼ地になっていて、反対側の高台あたりにかつて我那覇集落がありました。そこから南西方向に向かってはチャラチャラグーフと呼んだ宿道があったようですが、今回はそこまで行けないので、こちら側でユンタクです。斜面の下にすむ家のご夫婦も呼んで、いっそうお喋りが弾みました。

赤平森(アカヒラムイ)の拝所。恩納共同売店(沖縄最大の共同売店だそうです)から左折した先にあって、かつての集落(古島)の方を遥拝する場所のようです。

祠の「ブロックがなんか変」と思って近寄ってみると、小さな貝殻や砂が混じっているのを発見。

本土復帰前後の開発ラッシュの際に、あちこちで建設用の砂が足りないということで、水洗いしない海砂を使って急場をしのいだ話もあちこちで聞くので、その名残ではないでしょうか(たぶんだけど)。

(三嶋)

手登根は寒かった

2015年1月17日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

って、どこも寒かったんですが。

昨日の名護に続いて今日は南城市。ご無沙汰していた佐敷の手登根で、調査歩きの第2弾といったところ。

写真だけ見るとここはどこ? 沖縄ではないみたいですね。

天気もいまいち、風もあって少々つらい歩きとなりました。

山側の道。

今は途切れていますが、かつては首里・佐敷から続く道が手登根から山頂に続き、反対側の知念につながっていたようです。 これが“ユックイヌヒラ(日暮れ坂)”と呼んだ道の一部かもしれませんが、他にも道があったそうなので、確証はありません。いずれも、当時の人は山頂部(アカバンタと呼んだ)まで登ると、一休みして知念に下って行ったんでしょうね。

今では樹木に覆われてはっきりしませんが、「掃除すると通れるはず」とのことなので、古道が復活すると面白いでしょうね。って、言うのは簡単ですが。

集落内で見つけた家の柵(?)。再利用で、ビール缶も浮かばれるのではないでしょうか。

こういった、暮らしの中から生み出されるアイデアやジンブン(知恵)、自由な手づくり感が、沖縄らしいところでは。何でもアリだし、何をしても許されるっていう解放感がありますね。

う〜ん、ビール缶恐るべし。

(三嶋)

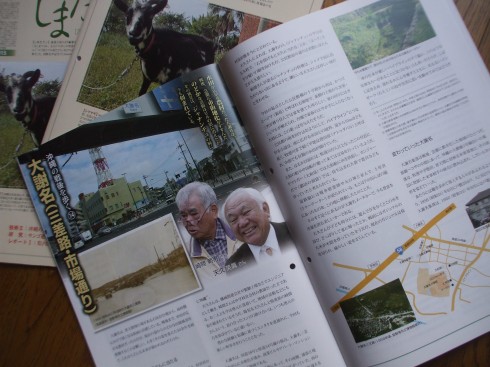

『しまたてぃ』71号が刷り上がりました

2015年1月6日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

今回の「沖縄の戦後を歩く14」では、宜野湾市の大謝名三差路とその周辺を取り上げました。

宇地泊にあったキャンプ・ブーンとキャンプ・マーシー、普天間基地に隣接した大謝名は、その影響を受けて戦前の農村から一転、戦後になって急激に都市化した地域。現在の大謝名小学校付近から牧港川まで、田んぼが広がっていたことも、建物が建ち並ぶ現在の姿からは想像し難くなっていますね。

しかし、西に位置する宇地泊が、埋め立てと開発が進んで、このところ大変なにぎわい(三差路は十字路になったし)。大謝名は取り残された感が無きにしもあらずですが、暮らしの痕跡や人の思いが染みついた土地は、簡単には消えないもの。先輩たちの苦労や地域の戦後史を残し、この先も伝えてほしいと思います。

(三嶋)