博物館の石灯籠

2020年6月22日 Category: Myある記 Comment : 0

現在の沖縄県立博物館・美術館入口におかれた石灯籠は、特に目を引く存在でもなく、所在なげにみえる。

しかし、ある時、戦後間もなく米軍が開設した東恩納博物館の庭園や、1958(昭和33)年頃に撮影された首里博物館の写真を見て、同じような石灯籠が写っていることに気がついた。博物館に確かめた分けではないが、たぶん同じものではないだろうか。

もともとどこにあったものか知らないが、どちらの博物館も首里城周辺からいろいろな品物を収集したというから、この石灯籠も、その中の一つだったのかも知れない。

現在の沖縄県立博物館・美術館に設置されている石灯籠

戦後間もない時期に設置された東恩納博物館の庭園。写真の右端に石灯籠が写っている。

東恩納博物館は、米国海軍政府のワトキンス政治部長・ハンナ教育部長らにより、1945(昭和20)年8月、沖縄陳列館として石川の東恩納に設立。翌年4月、東恩納博物館に改称された。

(写真:琉米歴史研究会)

1958(昭和33)年頃の首里博物館。写真左に同じ形の石灯籠があり、中央右に龍頭も見える。同博物館は、1953(昭和28)年5月に東恩納博物館と合併し、同時にペルリ記念館と一緒に龍譚池畔に新築移転した。

(写真:琉米歴史研究会)

何気なく撮影された写真をつないでみて、戦後史の一端を除いた気になったが、そこにどんな人々が関わり、どんないきさつがあったのかまでは分からない。

さまざまな出来事があって、過去は今につながっている。時間の波間にこぼれ落ちた事象が、再び浮かび上がって来れるなら、戦後文化の多様なありようにもっと光があたり、共感の幅も広がるだろう。ちょっとした気づきが、その入り口になることは間違いがないだろう。

(三嶋)

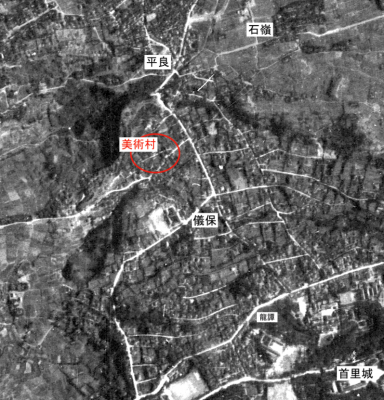

ニシムイ(北森)の美術村

2020年6月17日 Category: Myある記 Comment : 0

今年に入ったある日、かつて首里儀保にあった「ニシムイ美術村」の跡地を、取材で訪れた。

大学卒業以来だから、計算すると実に41年ぶり。

学生だった1970年代、この地にはすでに環状2号道路が建設され、美術村は昔話となっていた。そしてボクをふくめた学生の多くは、周辺の戦後の状況やニシムイの足跡を知らなかった(はずだ)。

1945(昭和20)年2月撮影の首里城北側。

<写真:沖縄県公文書館>

現在は美術村を記念する小公園が設置され、複数の解説パネルが取り付けられている。

美術村一番といわれたアトリエでくつろぐ名渡山愛順。

<写真:沖縄県公文書館>

美術村が形成された頃は、戦前に東京美術学校で学び、敗戦後に帰郷した美術家が多く集まっていたが、私が学生だった当時、この地に残っていた人は山元恵一先生だけだった。バイパス道路の建設計画が進み、多くは立ち退きを余儀なくされたためである。

おぼろげに覚えているのは、今も残る山元恵一先生の自宅を訪ねたことと、地域の一番奥に位置する場所にあった大城志津子先生の作業場で、草刈りのアルバイトをさせてもらったことぐらい。ニシムイの話をほとんど聞かなかったのが、今となっては心残りである。

孤高を楽しでいる風の山元先生が、針金のようなやせ細った体にコウモリ傘を持ち、トボトボと歩いていた姿は今も目に浮かぶ。

若くして亡くなられた染織の大城先生は、自分とはほとんど接点がなかったが、ニコニコと笑う朗らかな人だった。そして、腹を空かしているこちらの哀れな状況を見かねてか、食事付きの条件で自宅周辺の草刈りのバイトをさせていただいた。沖縄の染織界を牽引した一人と知ったのは、不明にも卒業後。すでに鬼籍に入られていた。

後列左から名渡山愛順、一人置いて安次嶺金正、玉那覇正吉、安谷屋正義。子供達の中にいるのが山元恵一。

<写真:沖縄県公文書館>

沖縄美術村(ニシムイ)の話は、その後、世間でもあまり話題に上らなかったように思うが、県立博物館・美術館の建設が進み始めたころから、地元の美術史をきちんと調査研究しようという機運が盛り上がった。地域の先達を正確に記録し、評価しようという今に続く流れで、そのための展示会も度々開かれた。

しかし、美術村を経て琉大美術工芸科の教師となった人々が評価される反面、それ以外の道を模索した画家がいたことも、記憶しておく必要があるだろう。

「画家」としての生き方にこだわった、といってもいいかもしれないそれらの人たち(例えば名渡山愛順)に、ある種のシンパシーを覚えるのは、その道を踏み外した自分のルサンチマンかもしれないと考えたりするのである。

<三嶋>

いつの間にか、知らぬ間に

2020年4月12日 Category: Myある記 Comment : 0

中学生のころ、なぜ戦争を止められなかった母に聞いたことがある。国民にも非があったのではないかという意をふくむ問いかけに、仕方がなかったと母は返したのだが、酷な質問だったと今にして思う。

昭和元年生まれの母は敗戦時20歳。生まれた時から戦争は身近にあり、思春期を戦争一色に塗りつぶされた世代。

写真:沖縄県公文書館

富国強兵を唱え、世界の一等国を目指して突き進む日本は、日清・日露の勝利に味をしめ、国内の困難の解を戦争に求めて、他国への侵略を拡大していった。

軍国主義に染まる時代の波は、国民に選択を問いかけることもなく、一人一人を災禍に巻き込んでいったが、戦争に協力的ではないにせよ、「いつの間にか巻き込まれた」と思う人々が多かったようだ。

回り続ける歯車を市民が止める手段はなかったのかと単純に思うのだが、蔓延する時代の空気を個人が払いのけるのは、極めて困難だったのだろうと思う。

ここに、旧佐敷村に残る「能久親王御寄港之地碑」を写した2枚の写真がある。

記念碑は1895(明治28)年5月26日、台湾攻略のため佐敷村馬天港に寄港した近衛師団長・北白川能久親王一行を記念して、1922(大正11)年に建立されたものだ。

1959(昭和34)年6月撮影

(写真:沖縄県公文書館)

2011(平成23)年12月撮影

旧佐敷村で歓迎された北白川宮は、1895(明治28)年台湾で死去した。6年後の1901(明治34)年11月7日には、その亡骸を祀る台湾神社鎮座式に出席した宮妃が、帰途佐敷村に立ち寄り、津波古の住民はこれを歓迎して棒術を披露した。

日清戦争に勝ち日露戦争直前の時期だ。社会は戦争ムードに覆われていたのだろう。「台湾掃討」を成した北白川宮を讃える声は社会を覆い、熱狂的な歓迎だったのだろう。

しかし、長い戦争の時代を経て人々は全てを失った。熱気は雲散霧消し、記念碑は行き場を無くしたまま戦後取り残され、今は旧佐敷町役場の駐車場だった場所の片隅に、放置されている。

社会の移ろいやすさは呆気ない。

民主主義の危機が叫ばれるなか、ボクらはどう生きるのか。

未来を見通すことは難しいが、目先のことにとらわれない慧眼を持つ勇気と、努力を自らに誓おう。きっと、過去の記録や証言が力を添えてくれるはずだ。

<三嶋>

はじめの放送局

2020年4月4日 Category: Myある記 Comment : 0

インターネットの普及で、世界はずいぶん狭くなったと感じる昨今だが、敗戦ですべてを失った戦後の沖縄では、情報が入らないなかで、人々は島流しにあったように感じていたらしい。

そんななか、一般向けのラジオ放送が1949(昭和24)年5月16日に復活する。

しかし、この日は2時間のテスト放送で、本放送は翌年1950(昭和25)年1月21日から始まった。米国民政府民間情報部にいた川平朝申を中心に進められたもので、琉球放送局、AKARと呼ばれた。

その戦後はじめてラジオ番組を送信した場所が、具志川村栄野比だったことを知る人は、今では少なくなっているようだが、その建物は一部が今も残っている。

戦後間もない頃の栄野比の家

(写真:沖縄県公文書館)

昨年、里帰りされた、沖縄のアナウンサー第1号となる川平朝清さんに確かめると、東恩納博物館のW・A・ハンナさんが住んでいたこの家に、自分もしばらく住んでいたとのこと。写真に見える家の奥側が少し高くなっていて、送信所があった。

現在も残る栄野比の家

前述のハンナさんと親交があった、琉米歴史研究会の喜舎場静夫さんによると、この家は、ハンナさんが身長に合わせて入り口や天井を高くさせたとのことで、なるほど、その通りの作りになっているし、一般の琉球家屋と異なる石積みの壁があるなど、当時の忍ぶ部分があちこち残っていて面白い。

家の裏側には暖炉と煙突も残っているが、防音工事で壁が作られたため現在は見えなくなっているらしい。

同じ家の前で撮影された上原栄子さん

(写真:琉米歴史研究会)

撮影時期など詳細情報が分からない写真だが、川平朝清さんの話から上原さんと確認することができた。

那覇の辻遊郭で育った彼女は、戦後、料亭「松乃下」を開業したり、自身をモデルにした演劇「八月十五夜の茶屋」で話題となった人物。

何気なく見ていた写真に、予想外の有名人が写っていて驚かされたが、敗戦直後は沖縄の中心地だった石川や栄野比のにぎわいが、かすかに浮かんでくるようである。

<三嶋>

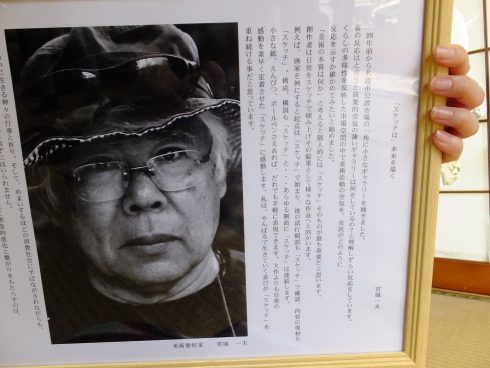

宮城一夫遺作展

2020年3月3日 Category: Myある記 Comment : 0

新館建設が進行中の名護博物館で、開催中だった「宮城一夫の楽しき日々」を観てきた。

早いもので、一夫先生が亡くなってそろそろ1年。

突然の訃報に驚かされ、その後も時々思い出しているのだが、今では予告なしに終末を迎えたのも先生らしいと受け入れるようになってきた

。世間の常識を笑い、世人を驚かせ、人生を最後まで楽しみ尽くしたような気がするのだ。

2012年6月撮影

2019年3月

展示会では少年時代から晩年まで、彼の作品や関わりのある人々の文章などがコンパクトに、かつ分かりやすく展示されていた。

12、3年前からの作品や創作の思いしか知らなかっただけに、若い頃の前衛作品が観られたことは収穫。

数年前からは市営市場で私設ギャラリー「スケッチ」をオープンし、市民と共生したアートの姿が見え始めていただけに、志なかばで倒れたことは心残りだったと思う。

しかし、彼の思いはこれからの名護の人たちが、必ずや引き継いでいくと確信したのだった。

<三嶋>