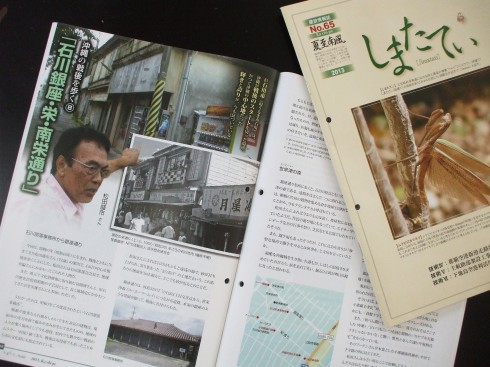

『しまたてぃ』(65号)発刊

2013年7月30日 Category: Myある記 Comment : 0

『しまたてぃ』(65号)が発刊されました。

「戦後を歩く」シリーズでは、5月に行った旧石川市歩きをもとに、銀座通り・栄通り・南栄通りの歴史と住民の暮らしについて書いています。

原稿がこちらの手を離れてから、あーすればよかった、こーすればよかったと後悔の念がわき上がるのはいつものこと。

案内いただいた松田さんや、お世話頂いた宮里さんに喜んでいただけたので、ヨシとしたいのですが、甘い?

(三嶋)

那覇新都心の変遷

2013年7月21日 Category: Myある記 Comment : 1

那覇新都心は、沖縄の戦後を象徴する場所だと思う。

沖縄戦による破壊と、米軍による収奪をへて返還された土地は、基地の跡地利用の成功例といわれるまでに経済復興を成し遂げ、日々増殖し続けているようである。

70年ほどの間に起こった、農地→戦災→米軍基地→都市という目まぐるしい変化は、土地や景観だけにとどまらず、居住する人々にも大きな変化を強いてきた。米軍基地の跡地に出現したキラビヤカナなこの街に、かつての住民の暮らしをしのばせる痕跡は消え失せている。

那覇新都心の誕生が大きな経済効果をもたらし、那覇市だけでなく沖縄県全域に大きなインパクトを与えた事を否定する人はいないだろう。しかし、この全国標準の金太郎飴的な新しい街に、違和感を覚えるという声は少なくない。

「ヤマト化」が完遂すると、その違和感も過去のものとなるのかもしれないが、土地に刻まれた歴史だけは消してはいけないことだろう。

モノや形が失われたのなら、なぜそうなったのかという物語を語り継ぐ事はできるはずだ。

古島団地(モノレール古島駅近く)から、ほぼ同じ位置で写した新都心方面の写真に、変遷を見ていただきたい。

1995(平成7)年5月。整備事業が動き始めて3年目、返還が決定してから10年後の風景

1999(平成11)年12月。前年に開校した県立那覇国際高校が中央に見える。新町名「おもろまち」が6月に決定している

2001(平成13)年1月。左右にのびる舗装道路が県道251号線(新都心中央線)。左に進むと、翌2002年に開店したサンエー那覇メインプレスにいたる

2003(平成15)年1月。ビル建設が急ピッチで進んでいるころ。2002年入居開始の県営天久高層住宅が、写真左側に位置する

2005(平成17)年4月。現在の街並みがほぼでき上がっている

(三嶋)

総会が終了し、ネット中継の話にジャンプ

2013年6月17日 Category: Myある記 Comment : 0

地域文化支援ネットワーク(沖縄ある記)の、平成24年度総会が終了しました。

出席は5人(残りは委任状提出)でしたが、名称の変更(「沖縄ある記」を正式名称に)や、副理事の入れ替え、今年度の事業計画などについて活発な意見交換が出来ました。

また、今回はじめてやってみた、ネットのライブ中継に手応えを感じたので、今後も積極的にやってみようということになりました。

そのためには、ヨンナーヨンナー続けられる体制や方法を固めることが重要でしょう。

みんなで語り合える場をつくり、茶飲み話で盛り上ることを基本に、来られない人にも、その場の雰囲気をネットで味わってもらうという感じでしょうか。

でも、茶飲み話を垂れ流すだけでは、怒り出す人がいるかもしれません。たまにはタメになる話を聞いたり、勉強したりするのも、イイんじゃないかということになりました。

という分けで、第1弾として急きょ、ブラジル帰りの金城さつきさんを実験台(?)に選び、かの地の様子や移民・移住者の話などについて、語ってもらおうということになりました。

あんなこと、こんなこと、お土産話は山ほどあるようなので、みんなで(ツッコミを入れながら)語り合いましょう。

当日のリアル参加、およびバーチャル参加へのご協力をお願いいたします。

平良橋が無くなります(たぶん)

2013年6月10日 Category: Myある記 Comment : 0

首里の儀保と平良の境にある平良橋(太平橋)は、幾多の歴史が折り重なった橋です。

1597年、尚寧王が浦添・首里間の道に石を敷かせた際に、アーチ式の石橋に改築され、名前も太平橋(たいへいきょう)に改められました。

薩摩の侵攻を受けた1609年には、浦添から首里城を目指した薩摩軍と、琉球軍百余人がこの橋で激突。大将の首をとられた琉球軍が撤退したとされます。

平良川(安謝川上流)にかかる現在の平良橋。

写真を右に進むと、儀保から石嶺にいたる大通り(県道241号線)から、経塚方面に続く県道153号線が分岐する平良交差点。

写真中央付近が西森(ニシムイ)の岩山で、現在の道路はその間を切り開いて儀保につながっています。

平良交差点側から見た平良橋。右に曲がる坂道がかつての宿道。儀保坂(ジーブビラ)と呼ばれたこの坂道沿いに、かつては平良市場(テーラマチ)があったようです。

1966(昭和41)年9月竣工、と欄干に刻まれています。

現在、この橋のすぐ上流に「たいへいばし」が完成しているので、残りの工事が完了すると、写真の平良橋は壊されるでしょう。

今が見納めですよ〜!

(三嶋)

自動販売機

2013年6月4日 Category: Myある記 Comment : 0

全国いたるところにある自販機。いつごろから“あって当たり前”になったんでしょうか。

子ども時分には、透明なガラスの中で、ジュースが噴水のように吹き上がっている販売機もありましたが(分かる人には分かるはず)。

学生時代に行った慶良間のキャンプ場で、誰もいない夜中(今のように混雑していないころです)、うなり声を上げながら光る真っ赤な自販機(スカッとしたやつ)に驚いた事もありました。

また、1975,6年ごろには、調理済みのハンバーガーなどが出てくる自販機が、いくつか並んだ販売コーナーが首里の当之蔵にあったと記憶しています。

こんなことを書いたのは、「弁当の自販機が登場」し、「マイカー族などから好評」という新聞記事を見つけたからです(沖縄タイムス朝刊1972.1.7)。

記事によれば、1971(昭和46)年12月の中ごろから、那覇市・宜野湾市の4カ所に設置され、50セントで温かい弁当が食べられたそうです。メニューも、チャーハンやビーフシチューなど5種類あって、好評と紹介されています。

で、その後どうなったんでしょうか? 気になるなあ。

(三嶋)