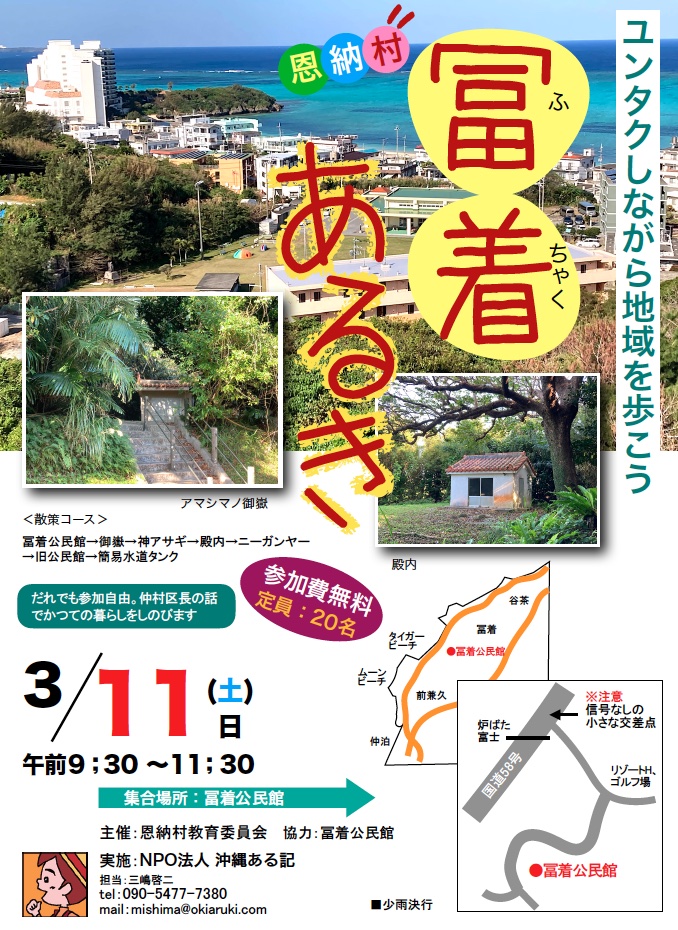

3月11日(土曜)、冨着を歩きます

2023年3月1日 Category: 沖縄ある記 Comments : 2

恩納村で毎年行ってきたムラ歩きが、コロナで中止になっていましたが、今年、復活しました!

恩納村教育委員会のお手伝いで、これまで6カ所の字をまわり、地図とテキストを村立文化情報センター(図書館)1階のPCに納めてきましたが、その事業の復活ですね。

で、今回の舞台は、字冨着(ふちゃく)。

那覇から行くと、仲泊で分岐する交差点を左折し、旧道を直進。ムーンビーチとタイガービーチを過ぎ、右側にあるゴルフ場に入るようにして小さな交差点を右折すると、集合場所の冨着公民館です。

コースはここから山の上に向かい、集落跡(拝所群)を回って海に向かって下り、海岸端にあった旧公民館跡などを訪ねる予定です。

参加費無料ですので、ご希望の方はお気軽にご連絡ください。

好天を願いつつ、みなさまのご参加をお待ちしております。

<三嶋>

浦添城跡・前田高地をあるく

2023年1月28日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

今年、1回目の定例散策を行った。場所は予定を変更して浦添城跡と前田高地である。首里城以前の王城である浦添グスクは、上るティダ(太陽)を称えたことで知られるだけに、新年にふさわしく、明るく年頭を飾ろうかとのこじつけでもあるのだが。

前田高地は4、5年前のハリウッド映画、「ハクソー・リッジ」の舞台であり、その影響で訪れる人も増えている戦跡。知らない人もいるのではと考え、再訪してみることにした。

城壁は沖縄戦で破壊されたほか、戦後には建築材料として多くが持ち去られているため、本物の石積みが残っていたことは大きな関心を呼び、見学会には700名もの人が押し寄せたという。(写真;佐藤)

同地で激戦を体験した沖縄学研究者の外間守善は、この壕に隠れた際、缶切りがないため目の前の缶詰を開けられず、大変苦しい思いをしたと『私の沖縄戦記』に書いている。そして、缶詰を食べている二人の古参兵に、缶切りを貸してくれるよう懇願するが断られ、一層悔しい思いを募らせるのだが、そのあと現れた米兵の機銃掃射で古参兵二人は亡くなり、奥にいた外間は助かることとなる。

何が生死を分けるのか分からない、不条理が支配する極限状況の中で、幾多の命が奪われ、偶然を手繰り寄せたわずかな人々が、かろうじてか細い命をつないだのだ 。

映画公開の影響が続いているのか、同地を訪れるアメリカ人と思われる人々もちらほらと見られた。

彼らの父や祖父の血と涙が、この地を濡らしたことをどう思うのか、そして今も居座り続ける米軍基地をどう考えるのか、聞いてみたい気もするが、日米の国の壁は個人の思いなど構わない。78年前の凄惨な闘いなどなかったかのような陽気のもと、しかし有事になれば沖縄は再び戦場になるという現実を、改めて噛み締めた。

来月12日は、「糸満ある記」を予定しています。興味のある方はご参加ください。詳細はご連絡いたします。

<三嶋>

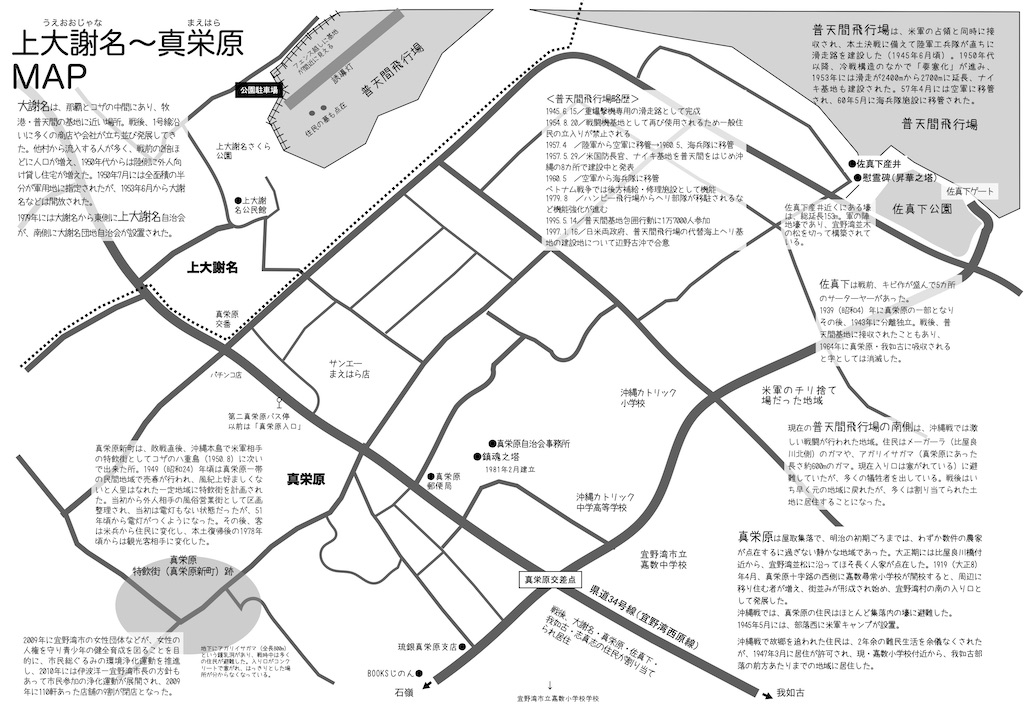

上大謝名・真栄原あるき

2022年12月27日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

12月の定例あるきは、宜野湾市の上大謝名~真栄原。

那覇に居てはつい忘れがちな、普天間飛行場を間近に眺め、赤線地帯だった旧「真栄原新町」の現在を確認することが、おもな目的であった。

上大謝名(うえおおじゃな)は、もともと大謝名だったが、戦後、多くの人々が流入して人口が増加したことから、1979年に大謝名から独立した字。

大謝名は那覇とコザの中間にあって、牧港や普天間の基地に近いことから、1号線沿いに店舗が立ち並び発展してきた。

1950年代から外人住宅が増え、そのご軍用地の開放が進んだことで、一層にぎわうようになったが、普天間飛行場を離発着する米軍機が居座ったままの状況は、今もかわらず続いている。

2006年8月撮影

この日は日曜日のためか人気がなく、飛行する機体も見られない。

しかし、静かな日曜の朝の状態に騙されてはいけない。飛行場のすぐ南に位置する嘉数地区の事務所に居た頃は、真上を通過する米軍機の騒音に悩まされたものである。

ちなみに普天間飛行場は、沖縄戦が続いていた1945年6月に米軍が建設し、8月には2本の滑走路も完成している。

基地が出来たあと、その周りに住民が住み付いた、と本土の作家が書いて話題になったことがあるが、それはまったくのデタラメ。もともとそこには住民の土地や家があり、米軍がそれを強制的に奪って基地を造った歴史は変えようがない。

敗戦直後は民間地域で売春が行われることも多く、一般の婦女子を守るためにも必要とされて、人里はなれたこの地に設置された。コザの八重島に次ぐ、本島2番目のエリアだったという。

当初は外人相手の風俗営業街として区画整理され、戦争未亡人などが身を売るケースが多かったようだ。その後、客は住民に変化し、本土復帰してからは観光客へと変化した。

しかし、女性の人権保護や青少年の健全育成を目的に、2009年頃からは市民総ぐるみの環境浄化運動が盛んになり、2010年には伊波洋一宜野湾市長の方針もあって市民参加の浄化運動が展開された。

そのため、2009年に110軒あった店舗の9割が閉店するほど街は衰退し、その後は廃墟のような場所と化してしまった。

かつての建物は次第に消え、これから街は生まれ変わっていくのだろう。

売春をもちろん是認するわけではないが、人々のさまざまな思いや、ざわめきが詰まった街が姿を変え、戦後史のひとつが消えてしまうかと思うと、複雑な心境ではある。

エリアマップ

<三嶋>

島添大里グスクある記

2022年11月19日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

11月の定例ある記は、HPでも参加者を募集した南城市の島添大里グスク。9月にはグスク隣の西原集落、10月にはその南に位置する大城と歩き、いよいよ本丸が登場といったところだろうか。

天候不順が続いていただけに、朝から雨を心配だったが杞憂に終わり、なんとか無事終了した。

解説は9月に続いて新垣一也さん。素人にも分かりやすいシャベリで、とっつきにくいグスクの話や歴史も、何だか身近に感じることが出来た。

右側に見える拝所は、ウタムトゥノーイ。グスクに入る人が、ここで衣服のゴミを払ったり、身嗜みを整えたとされる場所。この上の広場が一の郭で、本殿があったとされる所。首里城正殿にも匹敵するほどの大きさではなかったか、という話に興味をひかれる。

かたわらにはその礎石(明らかに琉球石灰岩とは異なる)が、いくつも並んでいる。各地のノロが集まって拝みをする際、この石に腰を下ろしていたようだ。

(写真:佐藤)

すぐそばにコンクリート製の立派な拝所が建つが、誰かが勝手に立てたものだという。

そのそばにあるグスクで一番高い場所に登ると、ティンチジという拝所があるが、ここも手前にある香炉の奥の、古い香炉跡がもともとのものとか。

旧日本軍が、大型の大砲を設置するために掘ったもので、奥行きは3~4mほど。しかし、今では中に香炉が置かれ、信仰の場所と勘違いされて拝みも行われているようだ。

近くに大御嶽(ウフウタキ)という古い拝所があり、大切にされているとのことだったが、詳細はよく分からないとのこと。

島添大里グスクの石積みは、尚巴志が首里城建設のために持ち出したという話や、旧日本軍が陣地建設のため壊したという話なども伝えられているが、詳細ははっきりしないようだ。

グスクの西の端にある拝所で、円筒形の石積みや、その上に置かれた宝珠が独特。大城按司の墓が思い出されるが、周辺の地域には同じ形のものがまだあるようだ。

葬られている人物が誰なのかは謎で、地元では渡来人とされ、その技術者たちの墓と考えられているようだ。カニマンという名称からすると、カンジャヤー(鍛冶屋)だったのかとも思うのだが・・・

この後、カニマン御嶽の下側にある遥拝所や、大御嶽の遥拝所を回ったが、一般庶民はそこまでしかグスクに近寄れなかったから遥拝所が必要だったとのこと。最初に見たウタムトゥノーイあたりから、カニマン御嶽までは城内であることから、関係者というか身分の高い人しか入れなかったということだ。

なるほど、本来なら、今日訪れたほとんどの場所は、ボクらのような庶民は見れなかった分けか。

グスクから離れて西原集落内に入り、9月に訪れていない場所を回る。このヒンプンは、大正時代のもの。戦時中の弾痕がはっきりと残り、凄まじさを今に伝えている。石積みの屋敷囲いも、長くて美しく見事なものである。

島添大里グスクと、その周辺の村々を3回にわたって回ったが、これにてひとまず卒業。三山が統一される以前の時代、首里が王都として栄える以前の話だから、いたる所で謎が渦巻き、古のロマンに満ちていたという印象。

グスクの話も、お城の人々がどんな暮らしだったのかとか、何を考えていたのかだとか想像を巡らせると、よく分からなくても、身近に引き寄せて感じられるし、それなりに楽しめるのではないだろうか。古の痕跡をたどる楽しさを、満喫した次第である。

新垣一也さんありがとうございました!

<三嶋>

「島添大里城跡ある記」参加者募集

2022年10月31日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

2022年11月12日(土曜日)、「島添大里城跡ある記」を開催します。

9月に、大里グスク南側の西原集落とギリムイグスクを歩き、10月に大里グスクと関係が深い大城城跡と集落を訪ね、今回、いよいよ大里グスク(島添大里城跡)を探索します。

当日の案内・解説は、中城教育委員会の新垣一也氏にお願いしてあります。新垣さんは大里出身で以前、南城市教育委員会にいた際に大里グスクについてもいろいろ調査・研究していた方です。

今回は対象がシロートなので、難しい話ではなく、ボクらのレベルに合わせた、面白くて分かりやすい話をしてもらえるものと期待しています。

暑さも和らいだこの季節、みなさまのご参加をお待ちしています。

よく分からないことが多い島添大里グスクですが、あちこちに残る拝所を訪れたり伝説などを聞くと、いっそう興味が深まることは確実です。

●実施日:11月12日(土曜日)

●時間:午前9時30分~11時30分

●場所:大里城址公園体験交流センター前集合

●参加費:自由(基本タダです)