今帰仁村の中心はどこでしょう?

2015年10月19日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

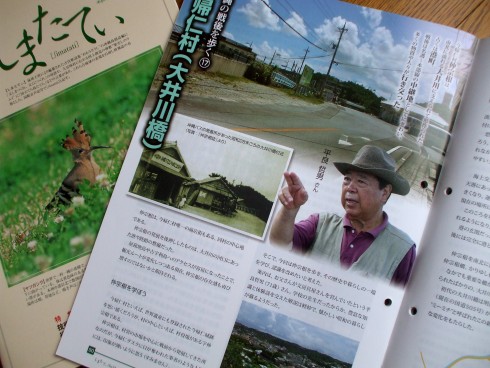

今帰仁村といえば今帰仁グスク、古宇利島、仲原馬場などが浮かぶと思いますが、その中心は村役場がある仲宗根、なかでもAコープや大井川橋ふきんになります。

知ってました?

知らなかった人も、知ってた人も『しまたてぃ』No.74の、好評(ほんとか)連載中「沖縄の戦後を歩く」シリーズを読めば、いろんなことが分かりますよ〜と宣伝です。

今回取り上げた大井川橋周辺は、再開発事業が進行中の場所。

昭和の街がどんな風に変わるのか興味津々ですが、地域の歴史や人々の思い出は大事にして欲しいもの。

ツルンと小奇麗なだけの街にはして欲しくないんですが、そうなるんだろうなあ、おそらく。

<三嶋>

スクガーで植物観察会

2015年10月16日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

スクガー(南城市知念)集落跡で、植物調査を実施しました。

参加者は「キバナノヒメユリを守る会」のメンバーに、いつもの顔ぶれ。先生は樹木医の屋比久勉さん。スクガーに最後まで住んでいたという照喜名さんも一緒です。

目的は、来月に予定されるスクガーマーイに合わせたマップ作成のため、その調査・下見というところ。

植物名を書いたプレートを取り付けようとの声も上がっていたため、情報収集でもあったのですが、こちらの思惑はあっさり撃沈。

山に入るとみんなバラバラに動き、勝手に喋り、人の話を聞かないんですよ。

ひっきりなしに思い出話も飛び出ると(しかも面白い)、ついついこちらも引き込まれ、聞いているうちに記録をとる気も失せてしまったのです。

また、植物名もなかなか覚えられず、覚えた名前もすぐ忘れるし。あっちで見た木と、こっちの木が同じか違うか分からなくなりテンヤワンヤ。

方言名は入り乱れ、食い違い記憶違いで情報は錯綜するし、もう喧々諤々がエンドレス。とほほな体験学習だったのですが、みんなが楽しそうだったのでまあいいか。

いろんな樹木の話が飛び出すものの、実物と名前を一緒に覚えるのが難しい。

記憶力の衰えに愕然とします。

子供のころは、根っ子の丸い玉のような部分をかじって水の代わりにしたと年輩者の話。

地域には、地域ならではの自然との付き合い方があったはずです。が、そこにあったはずのジンブン(知恵)は、ほとんどが過去形になったのではないでしょうか。

スクガーの植物相などの解説を、屋比久さんから教えてもらって勉強会はお開き。

学術的な話ではなく、暮らしに根ざしていた植物や自然環境の話が興味深く、面白く感じますね。身の回りにある素材を上手に取り込みながら、自然と共生してきたのが日本の生活文化といえるでしょうし、その土地と環境に合わせた暮らしや文化が、かつては各地に根付いていたはずです。

今日の私たちの社会では、自然と暮らしが分離してしまいましたが、かつての暮らしをノスタルジーで語るのではなく、防災や環境保護に活用していくような、新しい視点や実践が今こそ必要な時期ではないかと感じます。

<三嶋>

活動クリップ 今帰仁村仲宗根

2015年7月23日 Category: 沖縄ある記, 活動クリップ Comments : 2

しまたてぃの取材に同行して今帰仁の仲宗根を歩いてきました。

最終的にはコンテンツとして完成しますが、こちらは短いクリップ動画です。

活動の履歴として後で見直せるように「活動クリップ」としてアウトプットしていこうかな思ってます。

(下地)

屋慶名ある記

2015年5月21日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

『しまたてぃ』(60号)の取材をかねて、屋慶名ある記を実施しました。

屋慶名というと、路線バスでよく見る地名ですが、屋慶名線(27番)を利用する人でも、終点まで乗ったという人は、そう多くないでしょう。

そこでこの際、意外に知られていない屋慶名をみんなで学ぼう!と、地元の上門(うえじょう)さん・森根さんの案内で、あちこち散策した次第。

屋慶名港で話す上門(うえじょう)さん。色の黒さ(失礼)と、豪快な笑いが持ち味の、屋慶名を愛して止まない闘牛フリーク。

屋慶名港の南西部に広がる農地。

何の変哲もない土地ですが、ここには1946年から翌年初めにかけて、金武村屋嘉の捕虜収容所から移動してきた、朝鮮人捕虜が収容されていました。

約1万坪の土地にいくつものテントが張られ、200〜300人の元軍夫が暮らしていたようですが、住民は具志川前原に収容されていたことから、接触したり目撃した人はいないとのこと。

しかし、収容所が撤去されたころ、上門さんのおじいさんが近くにあった祖先の墓に行ってみたところ、元軍夫と思われる遺骨5柱が置かれていたため、それから毎年、花や線香をあげて供養していたそうです。

そして27年後の1972年8月、来島した調査団関係者に遺骨は引き取られたのですが、この地にあった収容所の詳細は今もって分からないようです。

※参考:沖縄タイムス1972.8.28

また、朝鮮人捕虜収容所跡地のさらに西側には、“チャイナ部隊”とよばれた中国軍(国民党)の陣地がありました。

地元以外ではほとんど知られていませんでしたが、昨年、識者による共同研究の成果が新聞で報道されてから、注目を集めるようになりました。

上門さんに案内された写真の場所がその跡地で、あたり一帯が陣地だったようです。

上門さんによれば、部隊の隊長の家がこの丘の上にあり、写真中央手前に見える、草に埋もれたコンクリートの箱のようなものが、その家の浄化槽だったそうです。

チャイナ部隊については、前述の朝鮮人捕虜収容所と同様、詳細が分かっていないため、これからの調査や研究が待たれます。

また、われわれも、お手伝い出来ることがあれば、参加したいものだと思いました。

※参考:沖縄タイムス2014.5.6、5.20〜5.22

(三嶋)

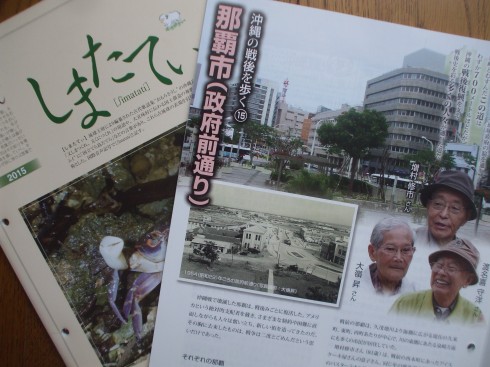

「政府前通り」追記

2015年4月20日 Category: 沖縄ある記, Myある記 Comment : 0

「沖縄の戦後を歩くー政府前通り」を掲載した、『しまたてぃ』(72号)が発行されました。

今回は、久茂地・泉崎の戦前から戦後の姿を書きましたが、沖縄の中心といえる場所だけに、欠かせない史実やエピソードが多く、取捨選択に悩まされました。

社会背景なども、もう少し織り込みたかったのですが、ネタを突き合せるだけでクラクラしてしまい、「アメリカ世」の複雑さを思い知らされました(勉強不足が露呈しただけという噂もあり)。

割愛せざるを得なかった資料の中では、県庁前のクバの木の話が気になった(覚えている人も多いし)ので、ここで紹介します。

このクバの木は、十・十空襲や沖縄戦を生き延びた3本で、初代琉球政府主席の比嘉秀平が、「絶対に枯らしてはいけない。もし枯れるようことになれば、1本につき職員1人をクビにするぞ」と話していたそうです(沖縄タイムス1986.1.29)。

しかし、3本のうち1本が枯れたあと、残りの2本は、現在の庁舎が建設される際に一時的に移植。記事では、3年後の新庁舎完成時には元の場所に戻されるとありますが、その後どうなったのかはよく分かりません。

ボクが見逃しているのかもしれませんが、その後が気になりますよね。

「ホントに戻したのかな〜」と、実は疑ってるんだけど(笑)。

1954(昭和29)年ごろの県庁前広場。

中央右に見えるのが、戦禍を生き延びた3本のクバの木。撮影・大嶺昇氏。

1986年1月29日付沖縄タイムス(県庁舎 あの時あの頃<7>)

(三嶋)