那覇軍港

2015年10月24日 Category: Myある記 Comment : 0

「産業祭」の駐車場として毎年利用される那覇軍港。

それぐらいしか使い道がないように思いますが、移転の話が進まないなか、広大な土地が相変らず放置されたままとなっています。

ベトナム戦争当時はたくさんの米軍艦船が出入りし、戦車やトラックが並べられ、弾薬・物資が山積みとなっていました。

再びそんな事態にならないことを願います。

1945(昭和20)年、敗戦直後の那覇港。写真提供:琉米歴史研究会。

現在の陸上自衛隊那覇駐屯地の高台あたりから撮影されています。

戦前は海岸まで集落があり、人々の暮らしがあった分けですが、隣接して海軍の小禄飛行場(現那覇空港)もあったため、周囲はことごとく破壊され、がれきが山をなしています。

当時から70年たちますが、風景はほとんど変わらず、今もって何もありません。

<三嶋>

せめてデモぐらい

2015年10月21日 Category: Myある記 Comment : 0

国際反戦デー沖縄県集会に参加。県民広場の集会後、国際通りをデモ行進してきました。

辺野古も気になったまま時間がつくれないため、せめてデモぐらいはという気分。

労働組合の組合員が中心ですので、市民はさほど多くないようでしたが、観光客は別にしてももう少し自分に引きつけて考えて欲しいとも正直思いますね。

何をしても社会・体制は変わらないさ、とはよく聞くフレーズですが、真綿で首を締められている感がある昨今の圧力に対して、自分が変えられていないことを試し、示す機会ではあるように思います。

<三嶋>

今帰仁村の中心はどこでしょう?

2015年10月19日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

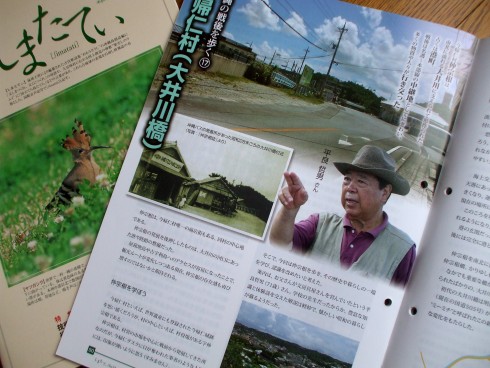

今帰仁村といえば今帰仁グスク、古宇利島、仲原馬場などが浮かぶと思いますが、その中心は村役場がある仲宗根、なかでもAコープや大井川橋ふきんになります。

知ってました?

知らなかった人も、知ってた人も『しまたてぃ』No.74の、好評(ほんとか)連載中「沖縄の戦後を歩く」シリーズを読めば、いろんなことが分かりますよ〜と宣伝です。

今回取り上げた大井川橋周辺は、再開発事業が進行中の場所。

昭和の街がどんな風に変わるのか興味津々ですが、地域の歴史や人々の思い出は大事にして欲しいもの。

ツルンと小奇麗なだけの街にはして欲しくないんですが、そうなるんだろうなあ、おそらく。

<三嶋>

今泊の散策会

2015年10月18日 Category: Myある記 Comment : 0

名護博物館友の会(今年は会費を払ったのでボクも会員)の行事に参加し、今帰仁村今泊を歩いてきました。

今回は、今帰仁グスクを学ぶ会の大城さんの案内で、同地の歴史を知ることができ、勉強になりました。

志慶間川沿いの道。右側にはかつて、田んぼが広がっていたそうです。

美しいフクギ並木や石積みが残る今泊の集落内。清潔で整然とした落着きを感じるのは、今帰仁グスクと歴史をともにしてきた故でしょうか。

以前から気に入っている今帰仁グスク交流センターのトイレ。

外の木々を目の前にした半屋外の空間には、感動すら覚えます。

沖縄でもっとも好きなトイレかもしれません。

女子の方がどうなっているか気になりますが、そこまではねえ。

<三嶋>

スクガーで植物観察会

2015年10月16日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

スクガー(南城市知念)集落跡で、植物調査を実施しました。

参加者は「キバナノヒメユリを守る会」のメンバーに、いつもの顔ぶれ。先生は樹木医の屋比久勉さん。スクガーに最後まで住んでいたという照喜名さんも一緒です。

目的は、来月に予定されるスクガーマーイに合わせたマップ作成のため、その調査・下見というところ。

植物名を書いたプレートを取り付けようとの声も上がっていたため、情報収集でもあったのですが、こちらの思惑はあっさり撃沈。

山に入るとみんなバラバラに動き、勝手に喋り、人の話を聞かないんですよ。

ひっきりなしに思い出話も飛び出ると(しかも面白い)、ついついこちらも引き込まれ、聞いているうちに記録をとる気も失せてしまったのです。

また、植物名もなかなか覚えられず、覚えた名前もすぐ忘れるし。あっちで見た木と、こっちの木が同じか違うか分からなくなりテンヤワンヤ。

方言名は入り乱れ、食い違い記憶違いで情報は錯綜するし、もう喧々諤々がエンドレス。とほほな体験学習だったのですが、みんなが楽しそうだったのでまあいいか。

いろんな樹木の話が飛び出すものの、実物と名前を一緒に覚えるのが難しい。

記憶力の衰えに愕然とします。

子供のころは、根っ子の丸い玉のような部分をかじって水の代わりにしたと年輩者の話。

地域には、地域ならではの自然との付き合い方があったはずです。が、そこにあったはずのジンブン(知恵)は、ほとんどが過去形になったのではないでしょうか。

スクガーの植物相などの解説を、屋比久さんから教えてもらって勉強会はお開き。

学術的な話ではなく、暮らしに根ざしていた植物や自然環境の話が興味深く、面白く感じますね。身の回りにある素材を上手に取り込みながら、自然と共生してきたのが日本の生活文化といえるでしょうし、その土地と環境に合わせた暮らしや文化が、かつては各地に根付いていたはずです。

今日の私たちの社会では、自然と暮らしが分離してしまいましたが、かつての暮らしをノスタルジーで語るのではなく、防災や環境保護に活用していくような、新しい視点や実践が今こそ必要な時期ではないかと感じます。

<三嶋>