今も情熱は冷めやらず

2024年12月20日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

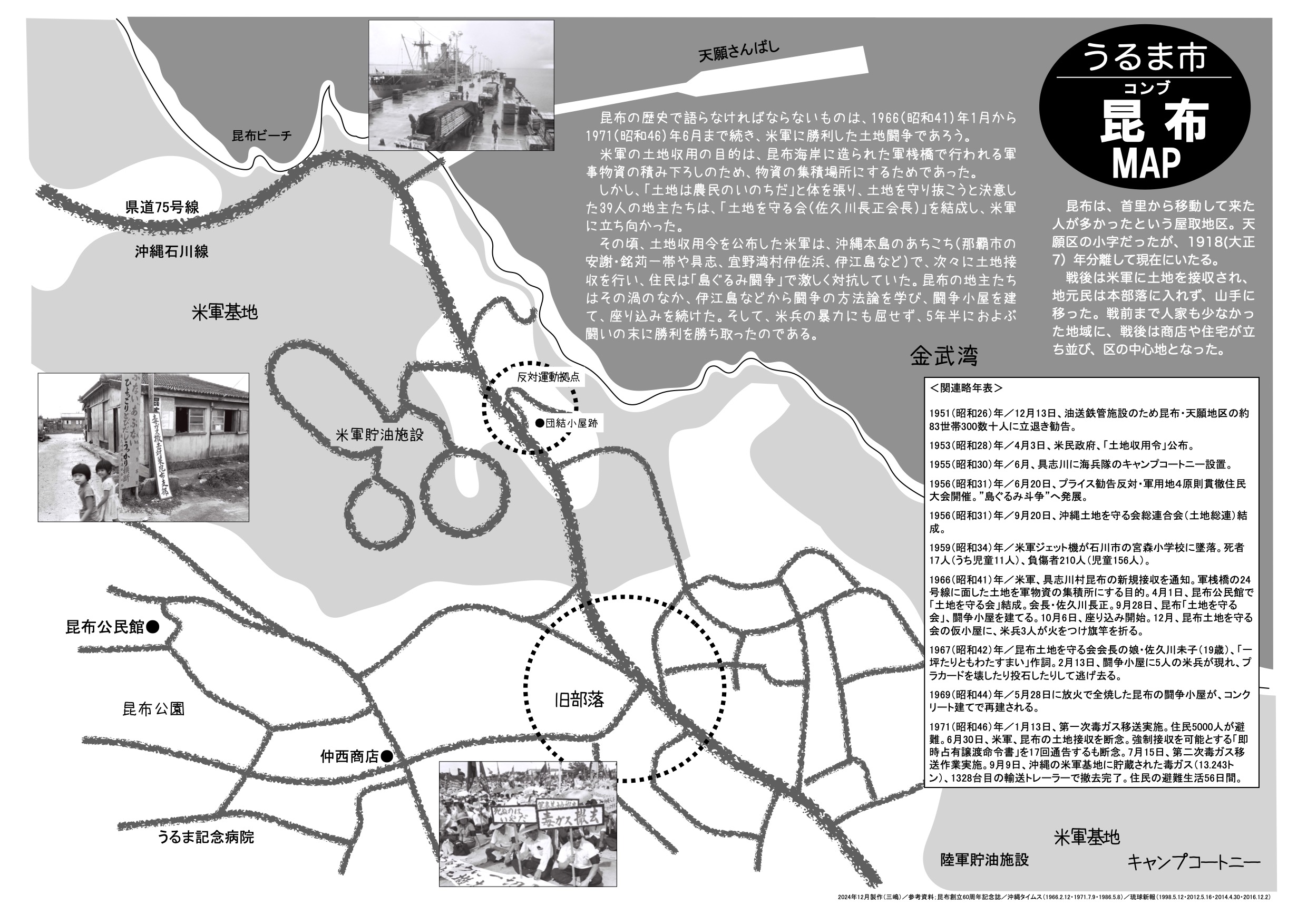

「復帰前」、旧具志川村(現うるま市)昆布では、米軍による土地接収に対する闘争が繰り広げられた。

以前から、この昆布の土地闘争は知っていたが、足を踏み込むきっかけがなかった。しかし、「天願あるき」をやったあと、その隣に位置する昆布に入るにはいいタイミングではないかと思い、公民館を訪ねてみることにした。

すると、闘争に関わっていた佐々木未子さんが案内するということになり、ほとんどおまかせ状態で解説を頼むこととなった。

佐々木さんは、昆布で組織された「土地を守る会」の会長、佐久川長正さんの娘。高校時代から反対運動に関わり、伊江島の阿波根昌鴻さんなどと交流しながら、闘ってきた人だ。米軍に怯むことなく相対し、19歳のときにはその後、闘争の場でよく歌われた歌、「一坪たりともわたすまい」を作詞したことでも知られている。

当日は公民館で佐々木さんの概略を聞いたあと、現場に移動して闘争小屋の跡地などを訪ねた。佐々木さんは終始熱く当時を語り、理不尽な米軍に怒るその姿に参加者は惹きつけられた。

佐々木さんによれば、米軍は、天願のキャンプコートニーと天願桟橋の一体化を計画していたという。したがって、その間にある昆布の黙認耕作地(24000坪)が、邪魔だったのである。

しかし、示された土地の借地料は、1坪コーラ1本分の10セント。キビ作に追いつく額ではなく、土地を守り抜こうと決意した39人の地主たちが立ち上がった。彼らは「土地は農民の命だ」と体を張り、「土地を守る会」を結成し、米軍に立ち向かったのである。

地域には戦争で夫を亡くした未亡人も多かっただけに、闘争は生活権をかけた闘いという認識が広がり、昆布だけではなく具志川村全体が米軍に立ち向かった。

米軍にすれば、24号線(現県道75号線)沿いにある接収予定地が、一般の目に触れやすいため、実力行使をためらったのではないかと思われるが、1966(昭和41)年12月には、天願桟橋から直接上陸してきたベトナム帰還兵と、闘争小屋に詰めていた若い連中との間で喧嘩が発生した。

そして、石を持った米兵が集団で襲撃する事態となり、咄嗟に男達を小屋の裏から逃した後に女性たちが残った。女性たちだけの様子を見て米兵の集団はたじろいだものの、旗を折るなどの蛮行を行なった。たいへんな恐怖であり、忘れられないと佐々木さんが語る。

1971(昭和46)年7月19日。(写真:沖縄県公文書館)

きちんと整備された土地は綺麗だが、張り巡らされフェンスのなかに住民が入ることはできない。

昆布の土地闘争は、1966(昭和41)年1月から1971(昭和46)年6月まで続けられ、沖縄で唯一、米軍に計画を諦めさせて勝利した闘いである。

約5年半におよぶ闘いの間、住民たちは闘争小屋を建て、座り込みを続けて米軍に立ち向かい、勝利を勝ち取った。

「復帰」のあとも続く米軍との軋轢は、簡単に終わりそうにないが、世界中が右寄りに傾く今だからこそ、昆布の闘いを胸に刻み、糧にする必要があろう。屈服することなく、強大な敵に立ち向かった佐々木さんたちの闘いをみて、自分たちの覚悟が試されていると感じた1日であった。

<三嶋>