アギヤーの話

2017年5月23日 Category: Myある記 Comment : 0

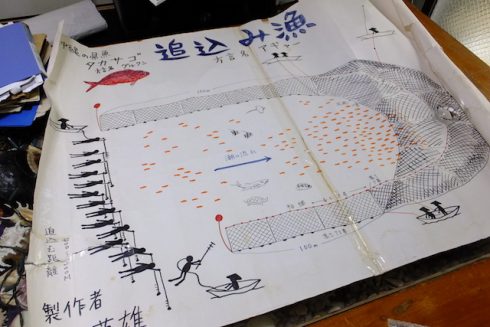

本部の中村英雄さんに、アギヤー(追い込み漁)の話を聞きました。

中村さんはかつて沖縄中の漁港を訪ね、漁法や漁具などの調査を行なっています。漁のようすを説明するために描いた、大きなイラストも見事で、海人の経験や各地を回って得た知見には驚かされました。

本部の追い込み漁は1970年ごろはまだ盛んで、海洋博が来たからダメになったそうです。グラフを見ると、沖縄本島では、本部・伊江の追い込み漁(グルクン)の水揚げが60%を占め、それ以外の漁港では行われていないことが分かります。

詳しく紹介するスペースがありませんが、糸満からはじまったアギヤーが、やんばる各地で盛んに行われていたころの中村さんの話は、体験者ならではの迫力があります。

ぶっきらぼうな言葉の端はしに、透明な海の輝きや男たちの躍動する肢体、獲物で湧き返る市場の姿が垣間見えたようで、胸が熱くなるのを覚えました。

と、同時に、海とともに生きてきたそんな人々が、工夫と努力を重ねて作り出してきた道具や技術が、永遠に失われつつある現実を思うとなんとも言葉が継げません。

かつてのきれいな海が汚され、次第に姿を変えて行く様を日々見ている中村さんの心中は、いかばかりでしょう。

<三嶋>

牧港川河口の

2017年5月15日 Category: Myある記 Comment : 0

浦添市と宜野湾市の境に流れる牧港川の河口部に、西海岸を南北に縦断するバイパス道路(正式名は知らない)が建設されているようなので、見に行ったのですが、これが案外すごいですね。

ちょうど牧港漁港の目の前で、大きな橋桁が結合されようとするタイミング。ダイナミックな巨大工事は、見ているだけで力が湧いてくる感じ。子供の気分で、何か意味もなくワクワクします。

宜野湾市宇地泊側から見たバイパス工事

浦添市牧港の漁港前。大きな橋桁が徐々に腕を伸ばし、まさに繋がろうとしています。

宜野湾市側から見た牧港川河口部。米軍部隊が浮き橋や物資を陸揚げする浮き桟橋を築いています(写真:沖縄県公文書館)。

牧港川にはかつて、ペリー遠征隊が賞賛したという美しい石橋が架かり、戦後も残っていましたが、1号線の拡幅工事で壊されました。

国道58号線は陸橋となり、15年ぐらい前には、コンベンションセンターに通じるバイパス道路が河口を覆うように造られ、景観が一変しました。

そして現在、そこに接続する陸橋が新たに接続する分けです。

大型工事に胸踊る自分と、変容する景観に憤る自分がいます。

<三嶋>

本部半島今昔

2017年4月28日 Category: Myある記 Comment : 0

このところ、本部町に出没する回数が増えています。

今日は、以前から撮影ポイントが気になって探していた、NPO法人琉米歴史研究会が所有する写真の場所をあれこれ尋ねてきました。

結果、たぶん、ここで間違いないと思う2カ所をご報告です。

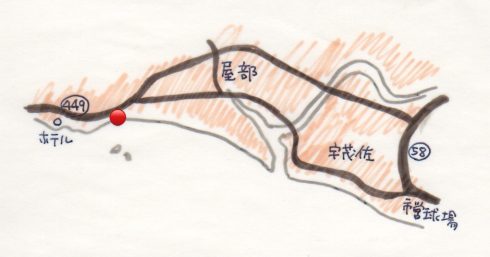

(1)屋部の海岸

名護の市街地から名護湾沿いに走って屋部に入ると、ホテルの手前に二つの岩が見えてきます。

この日は大潮にあたっていたため、かなりの部分が干上がっていましたが、普段は海中に没している岩です。

同じ場所から、戦後まもない時期に撮影されたカラー写真が、以下ですね。

岩の形から、撮影されたのはこのあたりでしょう。

時期は情報がないのでわかりませんが、1950年前後ではないでしょうか。

婦人が頭に乗せたバーキ(カゴ)に、シークヮーサーにしては大きなオレンジ色のミカンが見えます。名護の市場に売りに行く途中なのでしょうか。

遠くの陸地は、名護湾越しに見える恩納村と思われます。

(2)本部の漁師村

本部町の渡久地港は、戦前からやんばると那覇を結ぶ航路の要衝であり、同時にカツオ漁が盛んな漁師町としても知られていました。

大正時代には40隻ものカツオ船が活躍し、たくさんの鰹節が出荷されていたそうです。

しかし、エサ不足や不漁、漁師の高齢化などの要因で、現在はカツオ漁はほぼ途絶え、渡久地の町も、海洋博時に完成した本部大橋の開通をさかいに、かつての活気は遠のいてしまったようです。

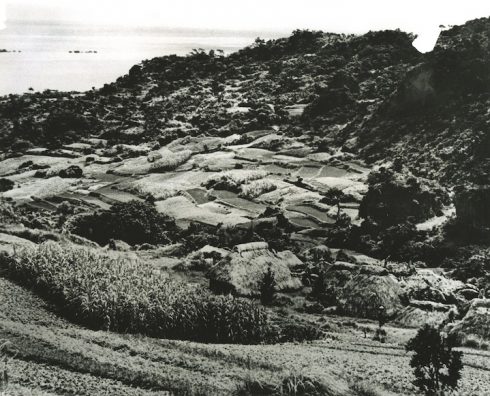

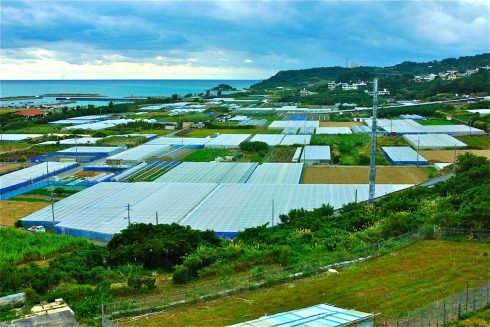

ここで紹介する写真は、1952(昭和27)年ごろの本部町大浜、大小堀川(ウフグムイ)の集落。

網の手入れを行う漁師の傍らのカゴは、直径2mほどもある生簀(いけす)です。ジャコーバーキと呼ぶ、カツオのエサにするスルル(キビナゴ)を入れるもので、山からとって来た竹を使い、自分たちで作ったそうです。

本部町渡久地・谷茶では、戦後おこなわれた大規模な埋め立てで、海岸線が大幅に遠ざかったため、写真に写る海人たちも、この場所では操業が困難になったものと思われます。

大通りの三叉路が目の前を通り、大型スーパーが海を遮って立地する現在の風景から、かつての生業を想像することは不可能でしょう。

<三嶋>

久手堅の豊年祭

2017年1月30日 Category: 沖縄ある記, Myある記, スクガー事業 Comment : 0

字知念の公民館で、地域作品展を先日行いましたが、そこで公開した写真の1枚が、久手堅で撮影されたものではないかと数人から指摘がありました。

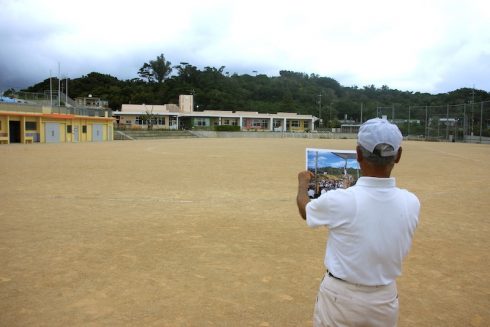

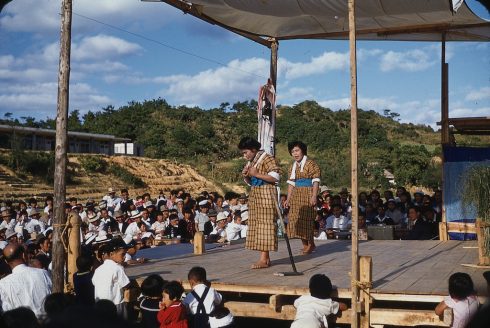

そこで、この日、字知念の前城さんと確かめた次第で、その結果、指摘された通り、写真は久手堅にある知念中学校の、グランド付近だろうということになりました。

撮影ポイントを探す前城さん。

背後の山の形や、土手の位置などが新旧同じだと思われます。

NPO法人琉米歴史研究会が所有するこの写真は、撮影時期(1950年代初頭)しか情報がなかったので、場所が分かっただけでも嬉しい限り。

豊年祭の一コマと思われますが、同時に撮影されたらしい別の写真も残されているので、今後はそこに写る人たちの何人かでも、どこの誰かが判明するといいんですけどね。

<三嶋>

知念の戦後を訪ねる

2017年1月16日 Category: Myある記 Comment : 0

このところ知念にかかわる事が多いのですが、この日は前城さん、城間さんと、戦後撮影された場所を探して周辺をうろついて来ました。

現在、バス停「知念小学校前」がある辺りから見た、字吉富の風景。

山の上にあるニライカナイ橋の後方に見える山では、戦後、石灰岩の採石が行われています。左の丸い建物は水タンクで、その後に知念団地が見えます。

上記写真とほぼ同じ位置と思われる、戦後間もないころの写真(NPO法人琉米歴史研究会提供)。田んぼが多くを占め、カヤ葺き屋根の家屋が見受けられる。

知念山里から見た志喜屋方面。

ほぼ同じと思われる地点から1952(昭和28)年に撮影された写真。海岸まで美田が広がっていたのが分かりますね。

Vic Krantz撮影、NPO法人琉米歴史研究会所蔵。

遠くにアーヂ島(玉城仲村渠)が見えるが、その北東側には松が生い茂るアドゥチ島があって、米軍が実弾を使った上陸演習を行っていたとか。

前城さんの記憶では、その影響で島を覆っていたマツが枯れたそうです。

南部でも米軍の演習が行われていたのは知りませんでした。興味がそそられる話です。

<三嶋>