琉米文化会館のサービス

2012年7月23日 Category: Myある記 Comment : 0

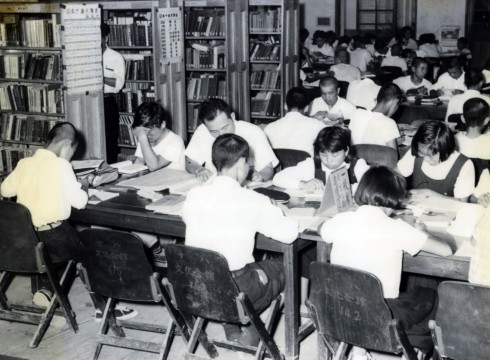

1951(昭和26)年から復帰前まで、那覇にあった琉米文化会館の閉館時間は、夜9時半だった。

誰もが日々の暮らしに追われていた時代、実生活をしばし忘れ、読書や文化・芸術に癒されたいと望んだ人は多かっただろうし、明るい未来を夢見て勉強に打ち込んだ学生も多かっただろう。そんな人には、夜遅くまで開いている同館の存在は、とてもありがたかったはずだ。

敗戦からわずか6年後に開館したそこは図書館であり、ギャラリーであり、人々が集える総合文化センターであった。米軍の住民統治の装置だという話がささやかれたが、かつて働いていた大嶺昇さんによれば、地域の人々へのサービスを第一に考え、住民のために汗を流すことをいとわずスタッフは働いていたという。

琉米文化会館の話を思い出したのは、あちこちの図書館で最近、自動貸出しを目にする機会が増えたからである。

コスト削減がその理由だろうが、経済効率優先の考えを持ち込む発想には、人間を相手にしているという自覚が欠如しているように思えてならない。読書の楽しさや集積された知の体系に誘う図書館の役割は、利用者との触れ合いが基本であり、貸し出し業務は、そのきっかけだと考えるからである。

経費削減のおり、「忙しいし人がいない」という答えが聞こえてきそうであるが、宮古・八重山の県立図書館分館廃止などを断行した先に、どんな未来があるというのか。予算・人員が確保できれば・・・といわれても、縮小経済が続くなかそれは望めないだろう。

だとすればどうするのか。行政と住民との共生が残された道ではないか。

もはや行政がすべて賄うことはできないからこそ、行政批判をくり返してきた住民もふくめて、地域のことは地域で解決するための仕組みを構築するのである。みんなで応分の汗をかくことをモットーに、コストをかけない地域の交流拠点として、図書館や文化施設を使い倒すのである。

焼け跡から文化復興を成し遂げた人たちに習い、ボクらも行動する時を迎えているのではないだろうか。

(三嶋)

※写真は昭和30年代の那覇琉米文化会館。提供は大嶺昇さん

続名護の橋(許田橋)

2012年7月18日 Category: Myある記 Comment : 0

先日の世富慶橋に続いて、名護の橋シリーズ(?)の第2弾。

以前にも撮影していたのですが、改めて見に行って分かりました。残念ながら正確な名称も竣工月日も、何一つ残っていません。現在残っている古い橋には、そういう所が多いですね。小さなコンクリート橋の名前などは、もはや地元の人しか知らないとか。

新聞には、1948(昭和23)年8月にコンクリートの橋が架けられた(うるま新報1948.08.27)という記事がありますが、琉米歴史研究会にたまたまあったそれらしい写真を見るとかなり小さいので、その後のものだと思い、また、新聞を探しました(ヒマですね)。

すると、1951(昭和26)年、1号線の舗装道路工事がおこなわれた際に「許田橋」架橋という記事を見つけた(沖縄タイムス1981.12.20)ので、今のところ、1951年竣工ということにしておきます。

詳しい情報をお持ちの方がいれば、お教えください。

(三嶋)

極限のなかの心得

2012年7月12日 Category: Myある記 Comment : 0

1947(昭和22)年7月5日付「うるま新報」に、石川市の養護院(老人・孤児の救済施設)を訪れて、給料を袋ごと寄附した男性が2人もいたという記事があります。

戦後間もない時期で、食事に事欠く人も大勢いるような時代です。犯罪が多発し、人の心も荒廃していたであろうそんな状況でも、「善行」を施す人がいたことは驚きですし、だからこそ新聞も取り上げたのでしょう。極限状態のなかでも、そのような振る舞いをおこなえる大人がいたという報道に、より多くの人が救われたのではないでしょうか。

しかし、震災直後の困難な状況のなかでも助け合い、秩序を保とうとする人々の姿を見ると、案外、人はそういうことができるように元来つくられているようにも思うのです。自分ができるかどうかは自信がいまいちですが(おいおい)、どんなに追い込まれても、利己的な欲望バリバリで生きていく人だけではなく、理性やモラルを失わない生き方を志向する人たちはいると思うのです。

だからといって、闇買いを拒否して死亡した(1947年10月)ことで知られる、東京地裁の判事の態度をすすめているわけではありません。

判事さんの悲劇を引き起こさないためにも、自分を律する以上に、そこいらにいる友人・知人と人生の苦楽を分かち合うことが必要だと思うのです。持ちつ持たれつの縁を大切に、「ケ・セラ・セラ」と笑いながら、困難な時期をやり過ごす知恵(?)は、昔からあったのではないでしょうか。

我欲に走らず、何とか周囲と折り合いをつけながら、みんなが自然体で生きられる社会が理想ではないかと思うんですが、甘いですか?

(三嶋)

変わり続ける土地

2012年7月6日 Category: Myある記 Comment : 0

ホテルや大型スーパーの開業があり、宇地泊がこのところにぎやかである。

この地は市内で唯一、写真のような自然の渚が残る場所だった。牧港川をまたぐようにのびるバイパスが建設される前、コンベンションセンターから南に続く海岸線が埋め立てられる前である。海岸沿いにはターンム畑があり、夏になると一面に広がるハート型の大きな葉が、灼熱の太陽の下で風にゆれていた。

戦前の宇地泊といえば漁業が盛んなムラで、カツオ節もつくられていたそうだ。

イルカ(ヒートゥー)も獲っていたらしく、ヒートゥージと呼ばれた場所(現在は公園)では、収穫したイルカの肉をムラ人に切り分けたと伝えられる。

戦後、「キャンプ・ブーン」に接収されていた土地は、1974(昭和47)年12月に開放されたとはいえ、もはやかつての暮らしに戻ることもままならないまま、人々は水田やターンム畑を耕し、商店や民家が混在する集落を形成したのである。

そして今、田んぼは埋め立てられてオシャレな新興住宅街となり、大きな道路と直線で管理された人工の海岸が、人々の暮らしからいっそう海を遠ざけて輝いている。

(三嶋)

名護十字路は暑かった

2012年6月30日 Category: Myある記 Comment : 0

名護十字路周辺を歩いてきました。地元の玉城さんとそのお母さん、一夫先生とユンタクしながらの(いつものような)ブラブラ歩きです。

このところ、まち歩きのガイド養成や、町角への案内板設置など、名護の動きは活発です。

写真では小さくて分かりにくいのですが、街中には手づくり案内板がありますし、これからも増えていくので(たぶん)、捜しながら歩くといっそう楽しくなるはず。

当日は炎天下でしたが、地元ならではの体験談を聞きながら、市営市場からミドリ町、十字路周辺を散策。

すると、場所も時間も異なる自分の体験も不思議とよみがえり、懐かしいやらほろ苦いやら。

次の機会には、みなさまも是非ご参加ください。イイ汗をかきましょう。

(三嶋)