稲嶺名護市長が勝利

2014年1月22日 Category: Myある記 Comment : 0

名護市の市長選で、二期目の稲嶺さんが勝利しました。嬉しい限りです。

露骨で品のない政府のやり口や、その走狗となって地域を分断する輩が跋扈する昨今の沖縄に、歯噛みしていた人は多いはず。久々の朗報にスカッとしましたね。

本土にいる娘や友人からも、喜びのメールや電話が届き、共に名護市民の決断に敬意を払いました。(ボクは何もしてないんだけど)喜びを共有できるのはありがたいことです。

しかし、闘いはこれからでしょう。想像したくはありませんが、血を流す事態にならないとも限りません。

その時、自分はどうするか。

傍観者ではなく、当事者としての覚悟が問われそうです。

写真は1997年4月の辺野古海岸。キャンプ・シュワブとの境界がまだユルイころ

(三嶋)

回想法の講演会

2014年1月15日 Category: Myある記 Comment : 0

名護の「やんばる山学校」プロジェクトで実施した、回想法の講演会にたいへん刺激を受けました。

「高齢者を元気にする回想法」というテーマで、日本福祉大の来島修志先生がお話になりましたが、福祉や医療と博物館がコラボしている実例も紹介いただき、「そうだそうだ」とヒザをたたきました。

先生がおっしゃるように、回想法は認知症などに効果のある治療法のひとつでしょうが、そのなかで高齢者の生活体験が聞き取れることは、博物館にとっては情報収集の場もなり得るでしょう(高齢者のみなさんが許容する範囲内で)。

もう長いあいだ低迷する経済と歩調を合わせて、集客数や費用対効果を上げる努力が博物館にも求められてきましたし(想像だけど)、その対策として誘客しやすい企画や広告展開に力を入れているように思えます(想像だけど)が、このままでは、地味でも意義のある企画や住民に役立つ展示などが、コストがかかるとか利益率が低いからという理由で敬遠されるのではないかと心配になります。

住民の文化的生活に寄与することを博物館が第一義に考えるなら、派手なパフォーマンスはなくとも、地域が元気になる回想法のような実践こそ重要ではないでしょうか。直接的な利益はなくても、中長期的には社会コストの軽減につながりますし、博物館や学校、市民とお年寄りとの交流が活発になれば、あちこちで笑い声が響き、かつてのようなコミュニティを取り戻そうとする動きにもつながる気がします。

1枚の写真や1個のバーキを前に話が弾み、誰もがプチ幸福を感じられるような機会を博物館が手助けする、ってのは十分アリだと思うんですよね。

(三嶋)

「スクガー(底川)ある記&忘年会」が終了

2013年12月29日 Category: Myある記 Comment : 0

思ったより多くの方の参加をいただき、「スクガー(底川)ある記&忘年会」が無事終了しました。

スクガー(底川)は、油断するとすぐ樹木に覆われてしまうような緑濃い場所ですが、「底川を守る会」の方々が汗を流して整備されていたので、問題なく散策することができました。同会の方々や代表の城間光雄さんに感謝です。

りっぱな石積みが残る屋敷の前で、城間光雄さんの話を聞く

集落の中で一番広い屋敷跡。建物はありませんが、屋敷囲いやフール、井戸などの石積みが残っています。大きな石材は、具志頭村(現八重瀬町)港川から字知念の海岸まで舟で運び、山道を馬車か人力で担ぎ上げたのではないでしょうか。しかし、その作業がいかに大変だったか、現地の斜面を見ると実感できるはず。長い年月をかけ、少しずつ積み上げたんでしょうね。たぶん。

以上、2013年の「沖縄ある記」は最後までドタバタでした。もう少し計画的に動きたいものだと反省しますが、たぶん来年も変わらないんでしょうね(苦笑)。

なので、みなさまには今後もご面倒を多々かけるかと思いますが、あたたか〜な気持ちでおつき合いくださいますよう、お願い申し上げます。

(三嶋)

「大山ターンムfanクラブ」の散策に参加しました

2013年12月2日 Category: Myある記 Comment : 0

ひょんなきっかけで、「大山田芋(ターンム)fanクラブ」という、宜野湾市大山のターンムをこよなく愛する人たちと一緒に、現地を散策してきました。この場所はバードウォッチングに凝っていた10年ほど前、しばしば訪れた所ですが、周囲に建物が多くなったこともあって何となく足が遠のいていました。

しかし、今回はfanクラブの仲村さんの呼びかけで、宜野湾市文化課の呉屋課長と生産者の伊佐さんという強力なガイド付きでしたので、楽しみながら学ぶ散策ができたと思います。

お二人から聞く地元に伝えられている話や当事者ならではの体験談は、面白いだけでなく、地域への愛情があふれていて気持ちが和むものでした。当事者の話を現場で聞くことの醍醐味と重要性をあらためて感じますね。

かつては海岸線だった場所。写真右側部分が1974(昭和49)年から埋め立てられた部分。両者の間は現在、コンクリートで三面が固められた溝(川)となっています。川沿いに続く護岸は、現在のような立派な道ではないものの戦前からあったようです。

護岸に残る戦前の石積みと、戦後になって積まれたコンクリート・ブロックの境が分かる部分。

ブルーのシートの向こう、木が生い茂っている付近にあるヒージャーガーから流れる水を利用して、階段状に開かれたターンムの畑(水田)。

水のない溝(水路)が近くで確認できましたが、それは大雨の際、上部にある土を低い土地に運ぶための工夫だったとのこと。代々にわたって土を守り、土地(水田)を守ってきた人々の知恵と努力の跡ということです。

何気なく見ていた畑ですが、上部から下流に流れる水を巧みに利用しながら、棚田として長年にわたって整備されてきたことに驚かされました。

周辺の宅地化にともなって耕作地は年ごとに狭まっているようですが、畦道沿いの水路は清らかで、カニやメダカ(?)、昆虫や野鳥などもチラホラ。今でもまだこれだけの環境が残されているのは、ある意味「豊か」なのかも知れませんが、見渡せばすでに引き返せないラインを越えているのではないかと素人的には思えます。

だからといって自然を残せ、農業を守れと無責任に言うこともできませんが、こういった問題を、これまでのように経済性優先の価値観で捉えていては、やがて究極の選択を迫られないとも限らないでしょう。

そうならないためにも、生産者だけでなく、この地が置かれている状況を地域の問題として捉え、経済とは別のカテゴリーの中に新たな価値を見出すオルタナティブな実践が必要ではないかと考えます(言うのは簡単ですけどね)。

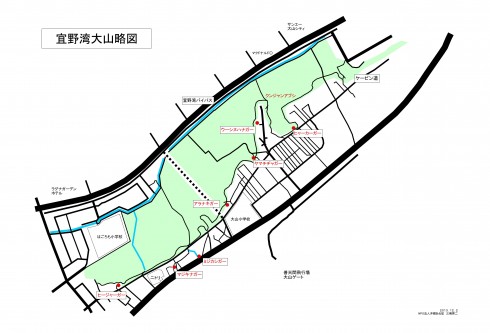

fanクラブの仲村さんから当日いただいた地図に、情報を付け加えた改良地図を作りましたので、参考にしていただければ幸いです。

※地図は厳密なものではありません(修正点をご指摘いただければ助かります)

PDFを表示

(三嶋)

ウチナーセーク親泊次郎さん

2013年11月22日 Category: Myある記 Comment : 1

沖縄の大工・棟梁として知られる、親泊次郎さんのお宅を訪問しました。

数年前には南風原の工房を訪ね、金武の観音寺の図面や大工道具などをお借りしたことがあり、70代後半という年齢をものともせず、緻密な計算をする集中力と作図の見事さに驚いた覚えがあります。

床に広げた大きな紙やベニヤ板に引かれた線が、尋常ではないクオリティを持つことは素人の自分にもはっきりと分かりましたし、そこに、少年期から現場でたたき込まれた経験と、独学で身に付けた専門知識が詰め込まれていることも、十分に推察することができました。

久しぶりにお会いした親泊次郎さんは、柔和なお顔がいっそう柔らかくなったようでした。

いろいろなお話を聞かせてもらいましたが、詳細はまたの機会に譲ります。もう少しこちらが勉強しなければ、うまく書けないと思うからです。

ベニヤ板に描かれた図面(板図)。寺社仏閣の屋根の反り(曲線)も、曲尺1本で割り出せるとのこと。サイン・コサインを使いこなす大工の技術と、今もフル回転する次郎さんの頭脳に驚くばかり。

那覇の町中に建つ、木造3階建ての次郎さんの自宅。京都から取り寄せたスギを使い、さまざまな技巧が駆使されていますが、若い人にその技を伝承したいと壁や天井の一部は取り外され、内部を見ることができるようになっています。写真はその3階部分で、寸分の狂いもなくさまざまな木が組み合わされていることが分かります。

木材の切り込みは地上に横たわった状態で入れられるため、大工には組み上がった姿を頭に描く能力が求められます。また、現場の状況や木材の状態に合わせて調整する能力も、棟梁には求められるとのこと。

培った技や知識を次世代に引き継ぎたいという、次郎さんの願いが実現することを願わずにはいられません。

(三嶋)