行ってきました北海道

2015年8月17日 Category: Myある記 Comment : 1

昨日帰省先の北海道から帰ってきました。

やっぱり広大さと空気の澄み具合を感じます。

家の窓からの写真ですが右側の木々がまだ低かったのでもっと太平洋が見えていて、毎朝空と海の色で天気を予想して学校に通ったものです。

だんだんと我が家は自然に飲み込まれていきます。

写真ではイマイチ「広い」 が感じられませんね。

(佐藤)

バックナーのカメラ

2015年8月8日 Category: Myある記 Comment : 0

TBSのドキュメンタリー番組、「戦後70年 千の証言スペシャル 戦場写真が語る沖縄戦・隠された真実」が、8月1日午後2時から放映されました。

(制作プロデューサー:佐古忠彦、ディレクター:吉岡功、出演:二階堂ふみ)

番組の柱となったのは、沖縄戦を指揮した米軍司令官サイモン・バックナー中将が、愛用のライカで撮影した48枚の写真で、琉米歴史研究会(喜舎場静夫代表)が以前、故バックナー中将の長男ビル・バックナー氏から、譲り受けていたものでした。

そこには沖縄各地の風景や住民の姿などとともに、戦闘中の米軍戦車の写真もあったのですが、これまで場所は特定できていませんでした。

しかし、今回の番組ではそこが、バックナー中将が戦死する直前まで立っていた、糸満真栄里の丘の南側であることが突き止められました。

戦車の砲撃を受け、家族を失った遺族の悲痛な話には胸を打たれましたが、バックナー中将の戦死で怒り狂った米軍が、報復として住民虐殺を行っていたという証言にも驚かされました。ベトナム戦争で大きな問題となった、ソンミ村の虐殺を思い出します。まさに戦場の狂気ですね。

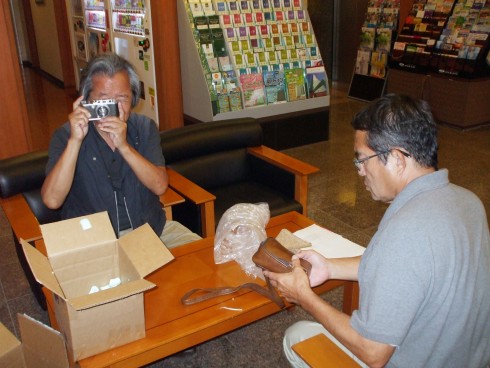

番組制作にあたって、バックナー中将の長男ビル氏から送られてきたライカM3。

戦史に残る人物が愛用し、歴史を切り取った名機は、ズシリとした重量感があります。70年の年月が加算されているのでしょうか。

バックナー中将が撮影した48枚のカラー写真は、当時の沖縄の姿を鮮明にとらえています。

真栄里の丘で戦死する時も離さなかったカメラには、自分の墓の写真も残されていました。嘉手納基地内に埋葬された際、部下が撮影したものですが、自分のカメラで自分の墓を撮影するという皮肉めいた結果で、バックナーの沖縄戦は終わりました。

那覇のホテルで、届いたばかりのカメラを確認するディレクター・吉岡功氏(左)と、コーディネーターを務めた喜舎場静夫氏(右)

<三嶋>

活動クリップ 今帰仁村中央公民館

2015年8月7日 Category: Myある記, 活動クリップ Comment : 0

仲宗根ある記パート2の帰りに今帰仁村中央公民館を観てきました。

1975年に建てられたそうで、かなり趣のある建物で心惹かれます。

(下地)

活動クリップ 屋慶名大綱引き〜宮城島

2015年8月2日 Category: Myある記, 活動クリップ Comment : 0

旧暦6月15日の「6月ウマチー」に行われる屋慶名の大綱引きを見に行きました。

那覇方面は雨で心配してましたが、屋慶名は晴れ。天気同様、暑い綱引きでした。

帰りに涼を求めて宮城島へ寄り道。綺麗な景色で締められました。

(下地)

屋慶名綱引き

2015年8月2日 Category: Myある記 Comment : 0

屋慶名の大綱引きに行ってきました。

ここでは西と東の二カ所で、二日に分けてやるそうですが、前日の熱気を引き継いだのか、最終日のこの日もすごい盛り上り。

屋慶名の綱引きで面白いのは、東西の綱の上に、若按司のほかに地域の子どもたちを乗せ、みんなで道ジュネーするところでしょう。

綱の上で踏ん張る子供や泣き出す子供、それを見守りながら一緒に歩く家族など、地域が一体となって祭を楽しむ雰囲気があふれていました。

子供を綱の上に乗せ、通りを練り歩くのが屋慶名流。

綱引き前に、東西の若者たちが体をぶつけ合うガーエーで、気勢を上げます。

屋慶名では「ヤーサイモー」というようです。

沿道から撒かれる景気づけの水と汗で、みんなずぶ濡れです。

後方の人たちを置いてきぼりにして、雄綱と雌綱をつなぐ際の駆け引きが繰り広げられたあと、カヌチボウが入れられて接合すると、いよいよ綱引きがスタート。

大綱に取り付いた誰もが、力水と汗に濡れながら全力で引き合う1本勝負。

しばらくののち凱歌は西に上がりました。

屋慶名は1960(昭和35)年5月24日未明、チリ津波に襲われ集落の4分の1が水没しています。沿岸部に広がっていた水田が全滅し、稲作が途絶えた今、大綱引きのワラを調達することも容易ではないようです。

しかし、外部から取り寄せながらも地域一丸となってワラを綯い、大綱に仕上げてこの日をむかえたのは、人々の地域を思う気持ちが結集したからでしょう。

いつもは人影まばらな大通りですが、詰めかけた大勢の人々を見ていると、地域の意地と希望があふれているように感じたのでした。

(三嶋)