健堅に流れ着いた遺体

2015年10月5日 Category: Myある記 Comment : 0

本部町健堅に住む中村英雄さんのお宅で、聞き取り&ユンタクしてきました。

中村さんはさまざまな体験をされていて、興味をそそられる話が目白押しなんですが、今回は戦時中、近くの浜に流れ着いた日本兵の遺体について、現場を案内してもらいながら、お話を聞かせてもらいました。

それは1945(昭和20)年2月のことで、近くの渡久地港の入口付近で沈んだ輸送船「金剛丸」に乗っていた、陸軍の軍属らしいと中村さんは語っています。

遺体は駐屯していた宇土部隊の兵士が焼いて葬ったのですが、当時中学生だった中村さんも手伝わされたので、今でも覚えているようです。

しかし、戦後、中村さんが本土から戻ってみると、立てられていた墓標は米軍によって引き抜かれ、遺骨を埋めた場所は埋め立てられていました。

以来、遺骨のことは気になったものの、日々の生活に追われるうちに年月が経ってしまったとのこと。しかし、当時のことを知る人がいなくなった現在、自分が伝えなければ、あの兵隊たちは忘れられてしまうと危惧しています。

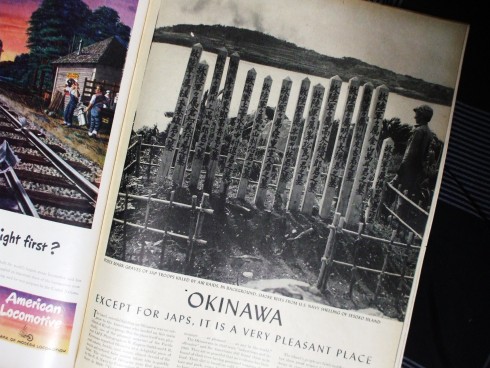

『LIFE』1945年5月28日号に掲載された現場写真(資料提供:NPO法人琉米歴史研究会)。

14名の墓標があり、陸軍軍属誰々と氏名も鮮明に見えます。向いは瀬底島。

上記写真の場所を、海側から見た写真。

遺骨を葬った場所は土砂に埋もれ、樹木が覆っているため近づくことが出来ません。

遺体が流れ着いたころは白い砂浜だった場所。

金剛丸に乗っていた方が戦後一人訪ねてきたそうですが、すっかり変わった景観に驚いていたといいます。

若い時分にはウミンチュ(漁師)だった中村さんによれば、この辺の海にはジュゴンも普通にいたそうですが、海洋博の工事が始まって姿が消えたということです。

戦争や開発によって汚れ、壊されてきた海を目の前に、日々を過ごす中村さんの胸中を思わずにはいられません。

<三嶋>

よみがえるアカバンタ

2015年10月4日 Category: Myある記 Comment : 0

南城市佐敷の手登根(てどこん)にある、アカバンタに初めて行ってきました。

この場所は、長いあいだ草木に覆われて踏み込めない状態だったのですが、昔のような絶景ポイントとして復活させようと地域の有志が集まって整備したもの。

9月26日の夜には、「アカバンタ毛遊び復活祭」を開催する予定でしたが、台風の影響で直前に急きょ使えなくなり、一同ガックリ。公民館に場所を移して祭は行われたものの、関係者はショックを引きずっているようでした。

アカバンタからの眺望。目の前に中城湾。西原・中城が近くに見えます。

9月26日、手登根公民館に場所を変えて行われた「アカバンタ毛遊び復活祭」。

月見を兼ねた祭が実現できずみなさん悔しがっていましたが、祭にかける区民の団結力と熱気には驚かされますね。

琉球王国時代、首里王府では最高位の神女である聞得大君が新たに決まると、首里から知念の斎場御嶽までおもむき、任命式を執り行っていましたが、その途中にあって多くの神女たちが往来した場所がアカバンタでした。

アカバンタは知念と佐敷をむすぶ古道の一部であり、歴史の舞台となった道でもある分けです。

また、戦後になっても、知念から佐敷・与那原に抜ける近道だったという話も、複数の方から聞きました。

知念に住む70代の方は、毎日この道を通って手登根に下り、知念高校(与那原)までバスで通ったと語っています。

直線距離では約3kmぐらいですが、山を一つ越える通学は容易ではなかったはずですが、海岸沿いに知念半島を回るより時間と運賃を節約できた分けですから、そちらを優先させたということですね。

しかし、帰りは通らなかったというので分けを聞くと、ハブのせいだそうです。

すぐそばにある風力発電施設がアカバンタの目印。

<三嶋>

貝と沖縄

2015年9月25日 Category: Myある記 Comment : 0

リュウグウオキナエビスについて書いてから以後、貝と沖縄について少し調べてみました。

沖縄ははるか昔からさまざまな貝類を捕獲し、利用してきた所です。

古代には、北海道や朝鮮・中国にまで、夜光貝やゴホウラガイといった貝が運ばれています。

南の海でしか得ることが出来ない貝は今よりはるかに高い価値をもつものであり、その輝きは多くの人を魅了したに違いありません。

戦後初の民間輸出貿易品は、ボタンの原料となる貝殻でした(うるま新報1950.06.28)し、世界遺産に登録された岩手県の中尊寺金色堂でも、戦後の修復工事の際には沖縄の夜光貝が取り寄せられ、建立時と同じように螺鈿の原料として使われたようです(琉球新報1966.9.22)。

また、戦後の風景として、恩納村などの道路沿いでは、近海で採れた貝殻を米軍人に売る子どもたちの姿があったようですし、貝のコレクターや研究家も多かったようです。

※関連写真

REMEMBERING OKINAWA HISTORY

写真は1951(昭和26)年12月、米国民政府副長官ビートラー少将への陳情に、宮古平良市長らが貝の標本を持参してキャンプ桑江を訪問した際のもの(沖縄タイムス1978.09.20夕刊「カメラ戦後史167」)。

写真手前の箱が「千年貝、万年貝など宮古特産の珍しい貝標本」でしょう。

贈られたビートラー少将は大喜びしたようですが、現在の感覚では、正直「え?」っていう感じですよね。

でも、貝が食料であり、商品であり、価値あるコレクションになり得た時代は、それだけ豊かな自然環境が身近にあった証でしょう。幸せな時代だったのかもしれません。

<三嶋>

県民集会と国際通りデモ

2015年9月18日 Category: Myある記 Comment : 0

県庁前広場で安全保障関連法案の成立に抗議する県民集会と、国際通りデモに参加。

「戦争法案廃案!」「辺野古新基地建設断念!」「安倍政権退陣!」を求めて、声を上げてきました。

「何をしても無駄だ」というアキラメ感を持つことがダメですよね。

せめてこれくらいは自分にも出来るかなという思いです。

<三嶋>

住民自治の拠点としての公民館

2015年9月10日 Category: Myある記 Comment : 0

今年で築40年となる、今帰仁村中央公民館を訪れました。

この建物が建設された1975(昭和50)年9月といえば、沖縄中をかき回してその後もさまざまな禍根を残した、沖縄国際海洋博覧会が開催したばかりの時期。

それ以前から、「伝統的な山原型」の土地利用を基にした今帰仁村のマスタープラン作りなどに関わっていた象設計集団と、その代表である大竹康市氏(故人)の手によって、開館にこぎ着けたものでした。

大竹氏が、1977(昭和52)年3月23・24日付の沖縄タイムス新聞に掲載した文章によれば、村民が主体的に関わる村民センター的な施設を目指したとあります。

その前提にあるのは「安易な大企業誘致や無理な公共投資による振興策にたよらずに、まず農業を中心に地場産業を育てて自立経済の基盤をつくってゆくこと」であるとし、「字単位にある住民の自治活動や優しい人間関係を積み重ねて新しいコミュニティーをつくってゆくこと」を目指したと書いています。

戦禍ですべてを失った戦後が始まった時期、相互扶助はどの地域でも普通のことでした。それは生きるための術であり、その交流拠点として地域の公民館は重要な役割を果たしたと思います。

しかし、本土では経済成長が進むにつれ、沖縄では本土復帰のころから地域社会は様変わりします。地域の相互扶助より個人の暮らしが優先されるようになり、セーフティーネットも機能不全に陥るようになったように思われます。

今帰仁村中央公民館は、そのような時期、変容しつつある地域に住民がもう一度目を向け、自ら主体的に地域づくり関わることを主張した施設だったのではないでしょうか。

それは、地域の価値を見直そうとする試みであり、野心的な実践だったと思います。

緑の芝生と林立する赤い柱が、鮮やかなコントラストを描いています。

柔らかな曲線をもつ大屋根が強い陽射しを遮り、涼しい日陰を提供しています。

芝生の庭とつながっている半屋外のスペース。学校帰りの子どもたちが集まり、宿題を広げている姿も見られます。誰もが気軽に利用できる理想的な空間でしょう。

以上、この施設の素晴らしさを書きましたが、以前は屋根を覆って咲き乱れていたブーゲンビリアが今は姿を消し、建物のあちこちに剥落や痛み、汚れも目立ちます。

補修費がつかないのか(よく知らないけど)、再開発事業のエリアになっているからか(よく知らないけど)、メンテナンスも不十分な建物の姿は見ていて悲しくなります。全国的に注目された歴史的な建造物でもあるし、価値ある建物の保存と活用がなされることを望みたいですね。

よもや、老朽化を理由に取り壊すとかはないですよね(よくある話だからサ)。

<三嶋>