スーパーお婆ちゃんの絵画展

2016年4月13日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

カジマヤー(97歳)のお祝いと、絵画展が同時に某ホテルで開かれたのは昨年のこと。

お婆ちゃんの名は、當間ヨシさん。

那覇で生まれ、戦後、国際通りでブティックを経営して成功し、東京に移ってから本格的に習い始めた絵を、数年前まで描いていたというスーパーお婆ちゃんです。

骨折を機に沖縄に帰って来たのですが、今年の旧正月のころから、県立博物館・美術館で個展を開催し、図録も作りたいという話が具体化し始め、沖縄ある記でお手伝いすることになった次第です。

那覇市内の自宅で観た當間ヨシさんの作品は、「お婆ちゃんの絵」から思い浮かぶような、素朴なタッチのものではなく、明確なテーマで表現も大胆でモダン。水々しい色使いや繊細なタッチは、年齢を感じさせません。

これが、80〜90歳の人の絵でしょうか。しかも、絵を描き始めたのが72歳と聞いて、二度ビックリ。

マスコミに取り上げてもらったこともあって、初日から大勢の人が詰めかけて大盛況。

訪れた人は、「元気をもらった」「自分もがんばらなくちゃ」と語っていました。いくつになっても人は挑戦できるし、それが新たな活力になるというメッセージが、共感を呼ぶのでしょう。

大胆でビビッドな色使い、計算された画面構成・構図は、並の「後期高齢者」には出来ないのではないでしょうか。

沖縄初と言えるブティックを国際通りに開き、第一線でバリバリと仕事をこなしながら、一流のファッションセンスを磨き、身に付けたからではないかと想像するのです。

當間ヨシさん、長女の宮里郁子さんと。

自然への語らい

F130(194×162cm) アクリル 2002年(83歳)

道しるべ

S100(162×162cm) アクリル 2006年(87歳)

まわり道

164×164cm アクリル 2009年(90歳)

<三嶋>

金武町を歩く

2016年4月8日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

『しまたてぃ』76号のため、金武を取材していますが、実際に歩いてみると、いかに何も知らなかったか身に染みます(いつものことですが)。

機会がなかったといえばそれまでですが、金武といえば反射的に「基地の町」や移民といったワードが浮かぶだけ。頼りない情報だけで、付け焼き刃がどこまで通用するか、いつも以上に “キンチョー”しました(おいおい)。

しかし、住んでいる人の話は、聞けば聞くほど面白くなります。

それが地域を歩く醍醐味でしょうね。座学の知識とリアルな体験の合致や、ズレも得難いものですが、皮膚を通してしか伝わらない現場の空気を体で感じることも、地域を学ぶには不可欠な気がします。

そのためにも、単なる「情報」ではない何かを感じる、センサーのようなものを鍛えることが、結構重要な気がするんです。

金武町役場の下を通る道路は、戦前の県道だったということです。

どうりで中途半端に道幅が広いし、と思ってました。今は駐車スペースに使われていますが、かつては綱引きも行われた、メインストリートだったようです。

「基地の町」のイメージがある金武町ですが、大通りから集落に足を踏み入れると、そこに広がっているのは沖縄の農村風景。

田畑をバックに、赤瓦の屋根や石積みが、意外なほどあちこちに残っていることに驚きました。

まだまだ奥が深い金武町。これからも機会があれば歩きたい所です。

<三嶋>

スクガーマーイ&工芸体験が無事終了

2015年11月30日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

11月21・22・23・28・29日に行った、「スクガーマーイ&工芸体験」ワークショップが無事終了しました。

ご協力に感謝です。

今回は商工会の協力で作ったチラシのせいか、予想以上の訪問者があり、嬉しいかぎり。お陰で休む間もなく働かされましたけど(笑)。

集落に下りて行く小路。50年前の集落跡と、今どきの風力発電の対比が面白い場所です。

ガイド役の城間光雄さんのトークは、知識もさることながら笑いもとれて聞き応え十分。

集落跡のなかでもワーフールは一番人気。体験談を語る人も多く、笑いが絶えませんでした。

工芸体験では竹笛とニクブクが人気。

竹笛は穴の調整や吹き方の習得が必要ですが、持ち帰ってもそれなりに楽しめるのでは。

ニクブク(ムシロ)は、こちら側がまだ未熟な点があって戸惑い、十分ではなかったと反省。ただ、「こんな感じ」は、少し分かってもらったのではないでしょうか。

つい60年ほど前まで家庭で作っていたモノや技術が、消えようとしていることの意味を考えてほしいと思います。

今回のワークショップには、ほとんど知られていないスクガー集落跡を知ってもらうとともに、自然との関わり方を地域で考えるきっかけにしたい(大げさですが)という思いがありました。

タイムスリップしたようなスクガーの村跡に足を踏み入れると、自然と共存していた当時の人々の暮らしを、誰しも想像するはずです。そして、自然から縁遠くなった現在の私たちの暮らしを、ふり返ってみてほしいと思います。

そこには、郷愁以上の何か、未来を生きるヒントのようなものが(おおげさですが)、あるように思うのです。

近世琉球の時代から1960年代まで、この地で営まれていた人々の暮らしは、戦後の社会・環境の変化によって失われ、その痕跡も木々に飲み込まれて消え去ろうとしています。

それは地域の歴史と文化の喪失だけでなく、後世への伝承を引き受ける努力の放棄を意味するでしょう。

城間光雄さんを中心とする「スクガーを守る会」では、跡地の保全と利活用を目指すとともに、そこで営まれた暮らしの記憶を(体験者がまだいらっしゃるうちに)、後世に残したいと考えているのです。

<三嶋>

謝苅を歩きました

2015年11月15日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

『しまたてぃ』連載「戦後の沖縄を歩く」で、2回目の謝苅取材を行いました。

前回は晴天の暑い日で、10名が同行しましたが、今回は曇り時々雨という生憎の天気。

教育長の玉那覇さん、前町長の辺土名さんといった、偉い方々に案内してもらうということで、ビビリながらでしたが、何とか一巡りして終了。ホッとしました。

謝苅(ジャーガル)は、「ジャー」が「蛇」を連想させるのか、耳に残る独特の響きが気になりますよね(ボク一人かな?)。

しかし、こちらの勝手な思い込みとは関係なく、調べてみると、この地が沖縄の置かれたいびつな戦後史を映し出す、鏡のような場所のひとつだということが分かってきました。

中央左の三角屋根が元の謝苅琉映、その右上の段々になった屋根がナポリ座跡。

頭の上を車が走るような狭隘な土地ながら、肩を寄せ合うように戦後を生き抜いてきた人たちの絆は強く、コミュニティは健在なようです。

県道24号線が走る謝苅三差路。

シャッターを閉める店が多いなか、今も幸地書店が頑張って営業を続けています。中央の道に入るとすぐ左に旧ナポリ座が見えます。

謝苅三差路の東南部に広がる住宅街。左の建物がユーフル屋(謝苅湯)跡。

集落の南を流れる白比川の近く。この場所に、北谷町唯一の泡盛工場、「北谷長老」がかつてあったようです。近くにはダンスホールや料亭もあって、にぎやかな一角だったと聞きましたが、今ではウソのような静けさが広がっていました。

戦後、米軍基地に土地を奪われた北谷町の住民は、ほとんどが傾斜地の、小さな山間のこの土地に居住するしか術がなく、1万人を超える人々であふれたといいます。

現在は、若者や観光客でにぎわう西海岸と、沖縄市を結ぶ道(県道24号線)沿いにある通過点、といった認識しかないかもしれませんが、最近まで町役場もあった謝苅は、戦後の北谷町の政治・経済を支えてきた中心地でした。

道沿いにあった商店や飲み屋が減少し、多くの人でにぎわった通りに人影はまばらとなりましたが、混乱と困窮の戦後を生き抜いてきた、バイタリティーあふれる人々のDNAは今も息づいているはず。先人の労苦やジンブンを推進力に、明日を切り開いて欲しいと願いました。

<三嶋>

ニクブクはムシロでムシロはゴザ?

2015年11月14日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

今月末に予定しているワークショップに向けて、城間光雄さんのギャラリー・木創舎(知念)でニクブクの勉強会を開催しました。

講師は那覇市繁多川公民館でも教えている与儀善邦さん。

材料は本来ならワラ(藁)やイグサ(藺草)なのですが、城間さんの提案で、サンニン(月桃)の茎を裂いた繊維を使ってやってみることにしました。継続的にやるなら、入手しやすい材料がいいし、サンニンの香りも効果的ではないでしょうか。

沖縄の敷物では、ニクブクのほかにムシロ(莚)があります。子供時分の記憶では、宮崎では前者をムシロ、後者をゴザと呼んでいたので、話が混乱していたんですが、調べてみるとどうやら呼称が違うようですね。

ニクブク(宮崎ではムシロ)は、庭先で脱穀などをする時に敷いたりしたもの。以前は普通に自作したそうですが、1960年代中ごろから需要が減って、急速に姿を消していったと思われます。そのころ田んぼがサトウキビに替わって、ワラの入手が困難になったことも一因でしょうか。

しかし、子供の時には自分も作っていた、とか見ていたという人は以外に多いため、今のうちに聞き取りを行ったり、できれば技術も伝えられるようにしたいとの希望も込めて、今回の講習会となったのでした。

実際にやってみると、思いと現実のギャップに打ちひしがれたのですが、なるほど難しいというのが分かっただけでも収穫でしょう(と負け惜しみ)。いつかリベンジを果たしたいものです。

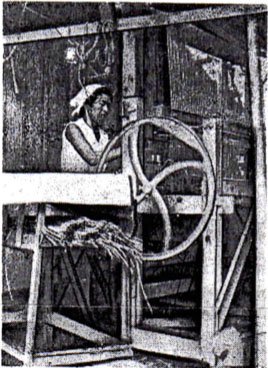

小さな練習用キットを作り、編み方を説明する与儀さん。サンニンの繊維を小さな束にして、ねじりながら縦糸を前後ではさむように織っていきます。

見ていると簡単そうなのですが、やってみるとこれが難しいんです。

昔は三畳敷き(約180cm×約270cm)が普通だったようですが、気が遠くなる大きさです。

戦後の暮らしが分かる写真の一枚(写真提供:NPO法人 琉米歴史研究会)。

女性が編んでいるのは、ムシロ(宮崎ではゴザ)でしょうか。家の柱と柱のあいだに横木を取り付け、大きな機のようにして編むことが多かったようです。

原料にはイグサなどの植物が使われ、夏の夜などにはその肌触りが寝苦しさを軽減させてくれたものですが、防犯上からも窓を閉めてクーラーを使うことが当たり前になると、影が薄くなった感は否めません。

うるま市照間などは今でもビーグ(イグサ)の産地として知られますが、かつては沖縄中でつくられ、特産品として本土に出荷されていたこともあるだけに、消滅させてしまうのは惜しいように思います。

1965年9月10日付の沖縄タイムス「おらが村の特産盛衰記(1)」では、上記写真とともに、糸満町(現糸満市)兼城では、イグサがキビにつぐ換金作物と紹介しています。

しかし、このころから生産に陰りがみられるようになり、その後、同地からムシロつくりは消滅しました。

<三嶋>