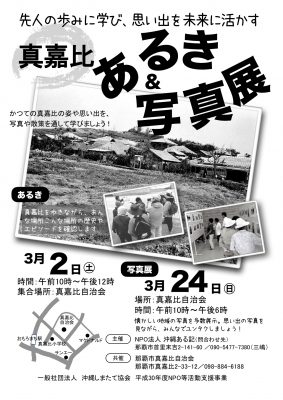

真嘉比あるき&写真展

2019年2月21日 Category: 沖縄ある記, 案内 Comment : 0

きたる3月、那覇市真嘉比で、地域あるき(2日)と写真展(24日)を行います。

那覇新都心に隣接し、すっかり都会になってしまった感がある同地区ですが、この激しく変化する姿こそ、沖縄の戦後そのもののような気がします。

そこには、戦後の那覇に仕事を求めて集まったヤンバルや離島出身者の暮らしや、助け合いながらよりより地域をつくってきた先達の背中も垣間みえるようです。

この機会に是非、みんなで語り合いながら楽しく歩き、また、懐かしい写真を見ながら各々の物語を語り合うひと時を過ごしませんか?

<三嶋>

真嘉比あるき

2018年12月2日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

11月24日、今年度に予定している「真嘉比ある記」の予備調査を実施した。

那覇市真嘉比は学生時代に友人がいたり、かつての通勤路でもあるので、見慣れた場所ともいえる。しかし、今回のガイド、地元出身の砂川氏の体験混じりの説明を聞くと、また別の顔が見えて面白かった。

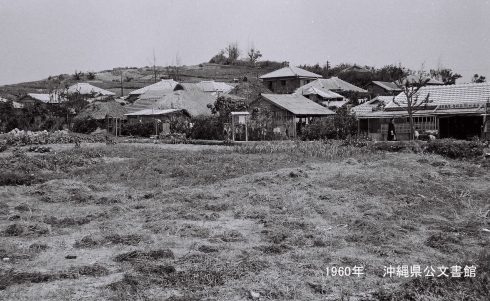

戦前の真嘉比は純粋な農村だったというが、モダンな住宅やアパートが隙間なく立ち並ぶ現在のようすから、そんな風景を思い描くのは難しい。

戦後の真嘉比には、ひめゆり通りや国際通り界隈を中心に復興する那覇に、職を求めて各地から人々が集まった。

銘苅、天久の土地を強制収用し、マチナトハウジングが真嘉比の西隣りに出現すると、米軍の家庭にハウスメイドとして通う人たちも多かった。

現在の高屋自治会会長も、この地域は“合衆国”で、あちこちから集まった人でできていると語る。会長自身も八重山の出身だそうだ。戦争で戦前が消滅した地域に、先島や北部から職を求めて出てきた人々が、戦後、寄り添いながら形作ったムラといえるだろう。

かつては急激な人口流入でインフラも追いつかず、タクシーに乗車拒否されるほどの悪路が、真嘉比の代名詞だった。

しかし、現在、那覇新都心地区の再開発の波は真嘉比にまでおよび、戦後の街並みを大きく変貌させている。

細くて曲がりくねっていた集落内の道は、大きく直線的に整備され、生活感のある赤瓦やセメン瓦、トゥータン屋もほとんど姿を消した。

大道・松川から首里に至る道(県道29号線)に対し、裏通りのような「まかん道」も真嘉比の名所だった。

首里から辻に遊びに行く男たちが人目を避けて通ったとか、「逆だち幽霊」の伝説も残る寂しい道で、道の両側には最近まで多くの墓があった。

しかし、気がつけば松川交差点まで一直線につながるように拡張整備されていて、マックやスタバが立ち並ぶ今風の通りへと変貌している。

便利でよくなったんだけどねえ。何だか…

<三嶋>

健堅あるき報告

2018年10月17日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

去る10月7日(日曜)に実施した、本部町の「健堅あるき」報告。

昨年春の「渡久地あるき」に続いて、今回も健堅に住む中村英雄さん(89歳)に同行していただき、「十・十空襲」にまつるわる体験談を聞くとともに、その痕跡などを訪ねた。

本部港近くに建つ迅鯨慰霊碑

目の前の海で、昭和19年10月10日に沈んだ旧海軍の潜水母艦・迅鯨の慰霊碑は、戦後、中村さんの自宅を偶然訪れた元乗組員、高屋博氏との出会いを経て、共同で建立することになったもの。以後、中村さんは毎朝の掃除と10月10日の慰霊祭を、しばらく前まで一人で続けてきた。

1944(昭和19)年10月10日、炎上する迅鯨(右)と第一南海丸(左)

<写真:琉米歴史研究会>

中村さんたち3人の少年は、右下に見える瀬底島の浜に救助した乗員を運び、矢印の場所に隠れた。米軍機は南西の方角(写真右)から北東(写真左)に向けて飛び、爆弾投下や機銃掃射を行った。

崎本部側から見た第一南海丸(丸印)。1946年ごろ

<写真:琉米歴史研究会>

第一南海丸は、石垣島・宮古島から那覇港を経由して来たと思われる徴用船で、迅鯨と同じく十・十空襲に見舞われて沈んだ。

前部のデッキに鉱石を積み、後部デッキには、対馬丸(8月22日沈没)に乗った疎開学童の荷物を積んでいたという。

また、大島紬などの反物やタオル、ミシンなどもあって、付近のウミンチュは夜になると船に潜り、さまざまな品を引き上げた。

だが、その作業は楽なものではなく、中村さんとともに迅鯨の乗員を救出した一つ年上の先輩も、船から出られず溺死した。月明かりが頼りの素潜りである。舞い上がった泥で出口を見失ったことが、死因と考えられた。

流れ着いた14人の遺体を火葬し、遺灰を埋めた場所

中村さんたちが埋葬した遺体は、1946年1月に米軍の攻撃を受け、渡久地港の前で座礁した金剛丸の軍属と思われる。

その中に、2人の朝鮮人強制労働者がいたことが最近になって分かり、関係者が韓国から訪ねてきたことも新聞で報道された。

渡久地と隣接する谷茶の港。山の上に監視哨が小さく見える

<写真:琉米歴史研究会>

敵機や敵の船を発見するための監視哨は、2階建ての1階が埋まっているものの、当時と同じ山の上に残っている。

中村さんは十・十空襲の前日、9日の朝5時から夕方5時までここで任務についていた。翌10日の早朝には舟に乗り、漁場に向かう途中で迅鯨の火災に遭遇する分けだが、この監視哨でも当日、悲劇が起こっていた。

朝から当番についていた中村さんの同級生が、敵機の攻撃で電話が通じなくなった監視哨から、来襲の報を那覇に知らせるべく、伝令として麓の警察署まで山を駆け下りたのだが、その途中で消息を断ち、遺体も見つからなかったというのである。

また、9日まで中村さんと行動を共にしていた先輩の一人は、翌10日早朝、大栄丸に乗り込んで出漁したが、米軍機と浮上してきた潜水艦による攻撃を受けて船が沈没。18人の仲間とともに亡くなっている。

本部における十・十空襲の実相は、今だに不明な部分があり証言が食い違うことも少なくない。

記録が乏しいのは、戦時下だからでもあるだろう。が、歴史に向き合おうとしないばかりか、都合が悪いことは隠そうとさえするこの国の風土や日頃の習性が、そこに伏流してはいないか。

その意味でも、中村さんの証言はほんとうに貴重であろう。

そして何より、多くの試練を乗り越えてきた波乱の軌跡が、多くの示唆と元気を私たちに与えてくれるのである。

<三嶋>

恩納村塩屋の藁算

2018年9月9日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

今年の春、恩納村の塩屋で見た「藁算(わらざん)」が付け替えられるというので、8月6日、調査に向かった。

この日は旧暦6月25日、六月カシチー。稲の収穫祭で、新米の強飯を食べて祝う日とされるが、数を数えるワラ算とどう結びつくのかいまひとつ飲み込めないまま、神アサギの下で行われる作業を見せてもらい、そのあとの拝所巡りにも同行させていただいた。

親綱に差し込まれるワラ束

ワラを綯うところから始まった作業。みるみるうちに3mほどの縄2本が出来上がり、そこに村人の数より少し多めのワラ束(一つが25本ほど)が差し込まれる。ワラは人の数を表し、450余名の村人の繁栄を願って、人口より多い500本ほどのワラを差し込んだ綱は、そのあと三つ編みにされ、正月のシメ縄を複雑にしたような形に仕上がった。

時刻は5時。区長や役員、5人ほどが集まり、すぐそばのノロ殿内に藁算を捧げると、村人の数を報告して子孫繁栄を祈願した。

そのあと連れ立って部落の南にある産井を拝み、高台にある御嶽に移動して祠で再び祈願した。

御嶽に奉納される藁算

クワジーサーの木に取り付けられる、新しい藁算

以前はマツの大木に縛っていたそうだ。

また、御嶽の後ろはクバ(神様が降りてくる神聖な木)の林で、お産の場所だったと伝えられる。

御嶽の下にある東のカーを拝んで一連の行事が終わると、もとの神アシャギに戻る。一息ついている皆様にお礼を言って現場をあとにした。あたりはようやく日が陰り、夜の気配が漂い始めていた。

それにしても、ほかの地域で見たことがない伝統行事。かつては隣部落の真栄田と宇加地、塩屋をひとつにして仲宗根門中の人々が取り仕切っていたそうで、藁算の形も中央が太いシルエットだったと聞くが、多少の変容を経ながらも、歴史を継承してきた方々の熱意が十分に感じられ、静かな感動を覚えずにはいられなかった。

<三嶋>

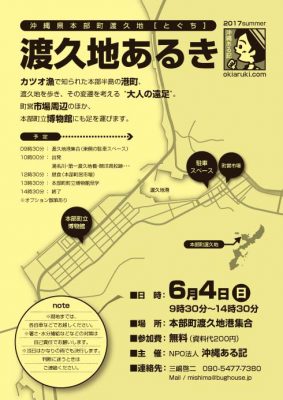

6月4日(日)、「渡久地あるき」をやります!

2017年5月17日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

このところ訪れる機会が多い本部町、せっかくなので、みなさんにもっと知ってもらおうと、沖縄ある記主催の「渡久地あるき」を実施することにしました。

梅雨に入ったし、本部町浜崎でハーリー大会もあるようなので、当日はどうなることか不安もありますが、何とか成功するよう応援のほどよろしくです。

って、ヒマな人は(そうでない人も)是非来てください。一緒に歩きましょう!

渡久地あるきチラシ

<三嶋>