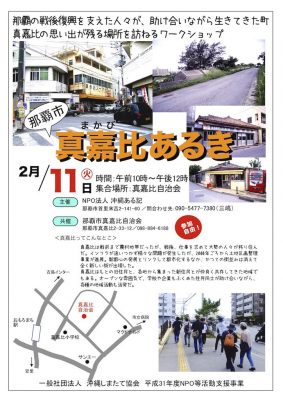

第3回「真嘉比あるき」を行います

2020年1月20日 Category: 沖縄ある記, 案内 Comments : 2

お久しぶりです。

まだ何とか続いてますよ。

今回は、第3回「真嘉比あるき」告知です。

昨年に引き続くので、「またか」と思う人もいるかもしれませんが、そんなことは気にせずお付き合いいただければ、みんなハッピーだわ(笑)。

2020年2月11日(火曜祝日)、午前10時~12時です。

昨年からいろいろ忙しく、こちらもサボってしまいました。

一回サボるとクセになるんですよね。

ごめんなさい。

これからは、また頑張っていきますので、よろしくです(ほんとか?)

<三嶋>

真嘉比の写真展終了

2019年3月26日 Category: 沖縄ある記, 活動クリップ Comment : 0

去った3月24日日曜、「地域写真展in真嘉比」が無事終了。

諸般の事情で、たった1日だけの展示会となったのが残念。地域の方々にも申し訳なかく、反省させられたが、次回の課題ということで勘弁願いたい。

地域で行う写真展は、毎回ディープな話で盛り上がる。

とくに、区画整理を経て一気に街並みが変わった真嘉比では、住んでいた家や馴染みの店、近所づきあいのあった人の話題などで、お喋りはつきない。

若い時分は必死で働き、子育てに追われてきた人たちが、当時を懐かしむ年代になって、しばし思い出に浸っている。誰もがそれぞれの悩みや悲しみを抱きながら、泣きつ笑いつそれなりの人生を生きて来たのだ。

写真に刻まれた、今はなき家並みや通りの中に、つかの間、自分だけの思い出を見つけてもらえたのなら、嬉しい限りである。

<三嶋>

安富祖あるき報告

2019年3月13日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

3月10日日曜日、安富祖あるき。

朝から雨が降ったり止んだりで心配したが、何とかもちそうだと予定通り決行。

子供達をふくむ地元の方々に、那覇や北谷などから来た人も加わって70~80人ほど。かつてないほどのにぎわいに対応が追いつかず、いろいろ迷惑をかけることとなってしまった。

村を一望できるウカミヤーにも登りたかったのだが、坂道が狭く濡れており、大勢では危険と思い中止。

急なコース変更もあったが、公民館の松崎区長や山田さんをはじめ、解説していただいた地元の金城さん、当山さんたちの協力もあって何とか無事終了。ホッと胸をなでおろした次第である。

安富祖は、前週に行った那覇の真嘉比と対照的な田園地帯。

集落の周りには水田地帯が広がり、冬にコスモスが咲いていた田んぼには水が引き入れられ、田植えの準備が進んでいる時期だった。

恩納岳を中心とした山に背後を守られ、西に海を臨む村を清流が流れる同地は、風水的にも理想的な土地とされてきた場所である。

そんな穏やかな風景の中を歩きながら、集落の成り立ちや暮らしについてユンタクしたかったのだが、バタバタとしているうちに終了してしまい心残りである。

それにしても、大通りを車で走っていただけでは、やはり村の魅力は見えてこないと思う。

スージ道に分け入り、車を降りて歩きながら、ちょっと違った非日常を楽しむ心のゆとりを持ちたいものだ。タイミングがよければ地元の方とユンタクできるだろうし、その出会いはネットやガイド本にはない、オリジナルの体験として心に残るはずだ。

※この次は、晴れた日にリベンジしたいものです。

簡単な安富祖マップを作成しましたので、ご覧ください↓

<三嶋>

真嘉比あるき報告

2019年3月8日 Category: 沖縄ある記, 案内 Comment : 0

3月2日土曜日、真嘉比あるきを実施。

いい天気につられ、郊外に出かけた人が多かったのか、参加者は少数。まあいいかと少数精鋭(?)で行い、予定通り昼前に無事終了となった。

近年の真嘉比は都市化が進み、那覇新都心とほとんど一体化したようで、10年ほど前の景観を思い出すのも難しい(年のせいかもしれないけどね)。

「逆さ幽霊」で知られたマカン道も、沖縄戦の激戦地・ハーフムーンも、もとの場所さえ探しあぐねてしまう始末である。

とはいえ、嘆いてばかりもいられない。

地元の伝承や情報、資料を集めたり、現場を体感しながら、地域の歴史やこれからのことをともに学び、考えられたらと思うのである。

※真嘉比では、2014年に立派な字誌が出版されています。

その情報を参考に、簡単な散策マップを作成しましたのでお使いください↓。

また、来たる3月24日には、真嘉比公民館で地域写真展を開催しますので、ご来場ください。

<三嶋>

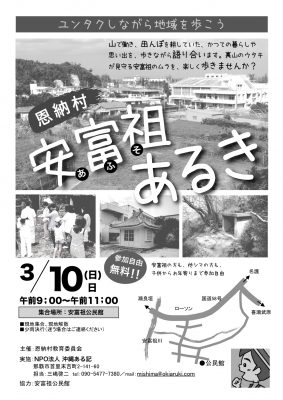

安富祖あるき

2019年2月21日 Category: 沖縄ある記, 案内 Comment : 0

那覇市真嘉比とほぼ同じタイミングですが、恩納村安富祖(あふそ)でも、3月10日(日)、地域あるきのワークショップを行います。

あまり馴染みがない場所も、だからこそ面白いのです。集落の本当の姿は、大通りから中に踏み込まなければ見えてきません。しかも、車を降りて歩かなければ。

安富祖地区は、沖縄では少ない米どころとして知られています。三方を山に囲まれて海に面し、恩納岳から流れる川が集落を潤している、風水に基づいた風光明媚な村です。

ゆたかな自然の中で営まれた暮らしや文化を、歩きながらみんなで語らい、楽しみながら学んで欲しいと願っています。

<三嶋>