「復帰」を考える

2025年4月28日 Category: Myある記 Comment : 0

4月11日、沖縄の本土復帰を考える会(久部良和子代表)が主催し、かつての「沖学連」の方達に当時を語ってもらう座談会が、首里の養秀会館で開かれた。

復帰運動に直接関わった人たちが少なくなるなか、当事者の体験を聞き取り、復帰運動の実相を残していくことが必要という思いで実施したものである。本土復帰から53年を経て、「復帰」そのものが歴史の彼方に霞みつつあるような昨今だからこそ、当事者の体験談の聞き取りと、継承していくことが不可欠だと思う。

沖縄戦の記録の継承も必要だが、その次の時代、復帰前の時代状況や人々の思いといったようなものも、しっかりと記録し残すことが重要だろう。それは大国の間で揺すぶられ続ける沖縄の痕跡であり、存在証明でもある。また、沖縄は日本なのかという問いを考える上でも、避けて通れないからだ。

ちなみに「沖学連」は、本土各地の大学に通いながら、故郷・沖縄の置かれた状況や、迫り来る「本土復帰」を本土の人々に訴えた、沖縄出身の学生たちが結成した組織。

始まりは東京で準備会が発足した1965(昭和40)年。1966(昭和41)年には福岡で全国代表者会議を開催し、その後、東京・関西・九州・四国の代表などが話し合いを重ね、1967(昭和42)年7月16日結成された。

全国から100名近くの沖縄県学生会の代表が結集し、東京で「在本土沖縄県学生会(沖学連)」が誕生したのである。

ボクも所属する「本土復帰を考える会」では、沖縄の復帰運動について、体験者の資料や証言を集めたり、上映会、フォーラムなどをこれまで行って来た。

しかし、沖縄にとって大きな節目となる「復帰」にいたる経緯や、アメリカ・日本・沖縄を取り巻く時代状況の変化、人々や組織の思惑といったものは、膨大な記録や証言などがあるものの、それがあまりに巨大な山であるが故に全体が見えにくく、俯瞰して分かりやすく解説した書籍や映像なども少ないと感じる。

それだけ複雑で、簡単には語れないということなのであろうが、当時の「空気」といったものもまったく知らない世代のことを思うと、いま一度、公平な目で沖縄の「復帰」を整理・解説するコンテンツが必要だろうと感じる。

沖縄の日本復帰運動は、戦後間もない時期から始まり、さまざまな人々が関わりながら沖縄と日本本土で続けられている。

1953(昭和28)年には、初の沖縄諸島祖国復帰国民大会が在京県人を中心に東京で開催され、1960(昭和35)年には沖縄返還貫徹大行進が鹿児島から東京に向けて行われ、沖縄では沖縄県祖国復帰協議会(復帰協)がこの年結成された。

1963(昭和38)年4月27日には祖国復帰の悲願を込めた「かがり火」が、辺戸岬・与論島で初めて燃え上がり、翌日の「屈辱の日」には北緯27度線をはさんで初の洋上交歓(海上集会)が行われた。

1965(昭和40)年には、佐藤栄作首相が現職総理として戦後初めて沖縄訪問し、「沖縄の復帰なくして戦後は終わらない」と声明。

だが、翌年には海上自衛隊の練習艦隊が那覇港に接岸し、国際通りをパレード。翌1967(昭和42)年には「基地を撤去しての返還は実際論として無理」と佐藤首相は国会答弁しているように、沖縄住民の願いである本土復帰の思いが、本土政府に受け入れられることはなかった。アメリカありきの復帰方針をとる日本政府に、住民に寄り添う気はなかったのである。

そのため、1969(昭和44)年3月には、復帰協も「基地撤去」という強い運動方針を打ち出し、佐藤首相の「核つき・基地自由使用返還」と全面対決する姿勢を鮮明にするが、同年11月、佐藤・ニクソン米大統領会談で沖縄の72年返還が決定する。

日米協議は、沖縄基地の自由使用と核貯蔵をしないことで合意したとされたが、核の緊急持ち込みは「密約」で合意されていた。復帰協は抗議声明を出し、「核つき、基地自由使用」を批判し、即時無条件全面返還を要求するが、本土政府の今に続くアメリカ追随外交に呆れ、次第に抵抗姿勢を鮮明にしていった。

翌1970(昭和45)年には、沖縄タイムス社発行の「新沖縄文学」第18号で「反復帰論」が特集され、金城朝夫の「私たちは日本人でなくてもいい」が発表された。

また、東京の沖縄青年委員会(海邦派)が、「『沖縄にとって本土日本とは何か』という問いを出発点とし、復帰を前提にしてきた運動を再検討しなければならない」と主張するのも、その頃からである。

沖縄の本土復帰運動は、日米の政治力学に翻弄され、さまざまな組織や人々を巻き込みながら変遷し、1972(昭和47)年5月15日を迎えることとなった。

沖縄や本土日本で、多くの人々が熱い思いをほとばしらせながら、一心に取り組んだこの運動も、もう50年を過ぎた。事実の確認や体験者の話などを集め、冷静に記録・分析する時期に来たと改めて思う。

しかし、それは思い出話や過ぎ去った歴史として片付けるのではなく、今に続く「復帰」を検証し、これからの沖縄のありようを考えるためである。

<三嶋>

極限の地をあるく

2025年4月16日 Category: Myある記 Comment : 0

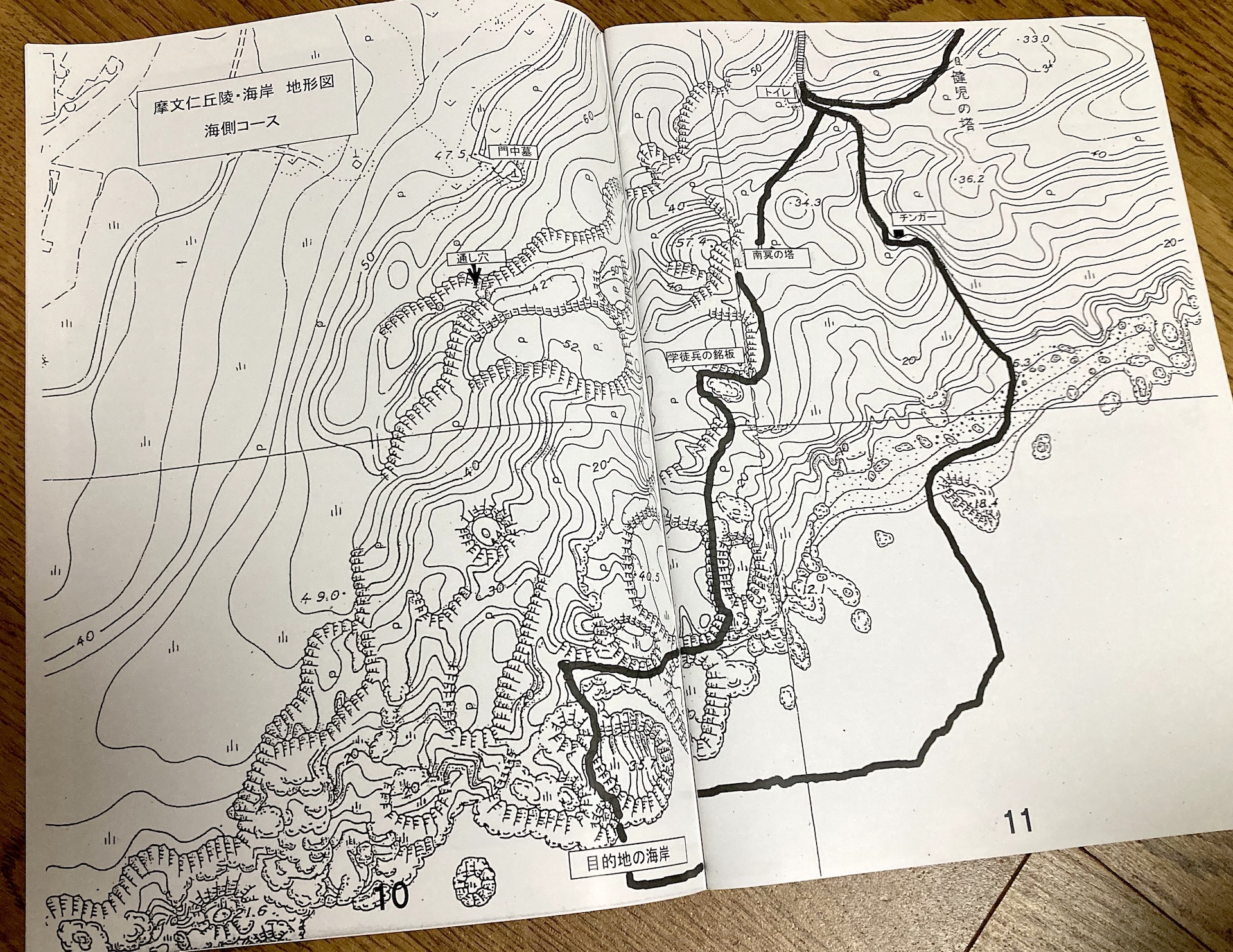

沖縄県平和祈念資料館友の会が行う、「沖縄戦終焉の地摩文仁丘陵の深部と大潮干潮時の海岸を行く」というフィールドワークに参加した。

同会のフィールドワークには、昨年も2回ほど参加したが、毎回、沖縄戦当時の雰囲気が残る現場の迫力に圧倒され、強い感動を味わっている。企画・実行するリーダーの中村真さんや、スタッフの労苦に感謝である。

当日は雨が時折降る生憎の天気だったが、水を求めた当時の人々にとって雨は命の水であり、当時を思えば雨に感謝しなければ、と中村さんは明るく語る。

健児の塔の南に位置する山の中を歩き、目的地の海岸を目指す。

この一中学徒通信隊の最後の地とされる場所は、1979(昭和54)年に同隊の生存者が33回忌を行ったあと、正確な場所が分からなくなっていたもの。

友の会の中村さんたちが調査して確認し、この日のフィールドワークの一環として慰霊祭を行うことになったもの。

当時、一中の学徒たちは273人が動員され、鉄血勤皇隊と通信隊に分かれて戦場に駆り出された。そして、南部一帯を彷徨ったすえ、153人が亡くなっている。

参加者全員で合掌し、冥福を祈った。

写真右の大岩の中腹に見える3カ所ほどの穴は、米軍艦砲の跡だろうと聞く。

当日は大潮。昼食を食べたあと、干潮のために広く露出したリーフを歩き、帰路に着く。

固く尖ったサンゴが広がる場所は、思いのほか歩き辛く、バランスを崩すとケガを負いかねない。80年前、満足な靴もないような状態のなか、こんな場所を、人々は死に物狂いでさすらったのか、と過酷な当時の状況を想う。

道のない山の中を登ったり降ったりし、雨と海水に濡れながら、多くの人々が生死の境を彷徨った極限の地で、安寧の尊さを実感したのだった。

<三嶋>

地域が助け合い、苦難を乗り越えてきた

2025年3月30日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

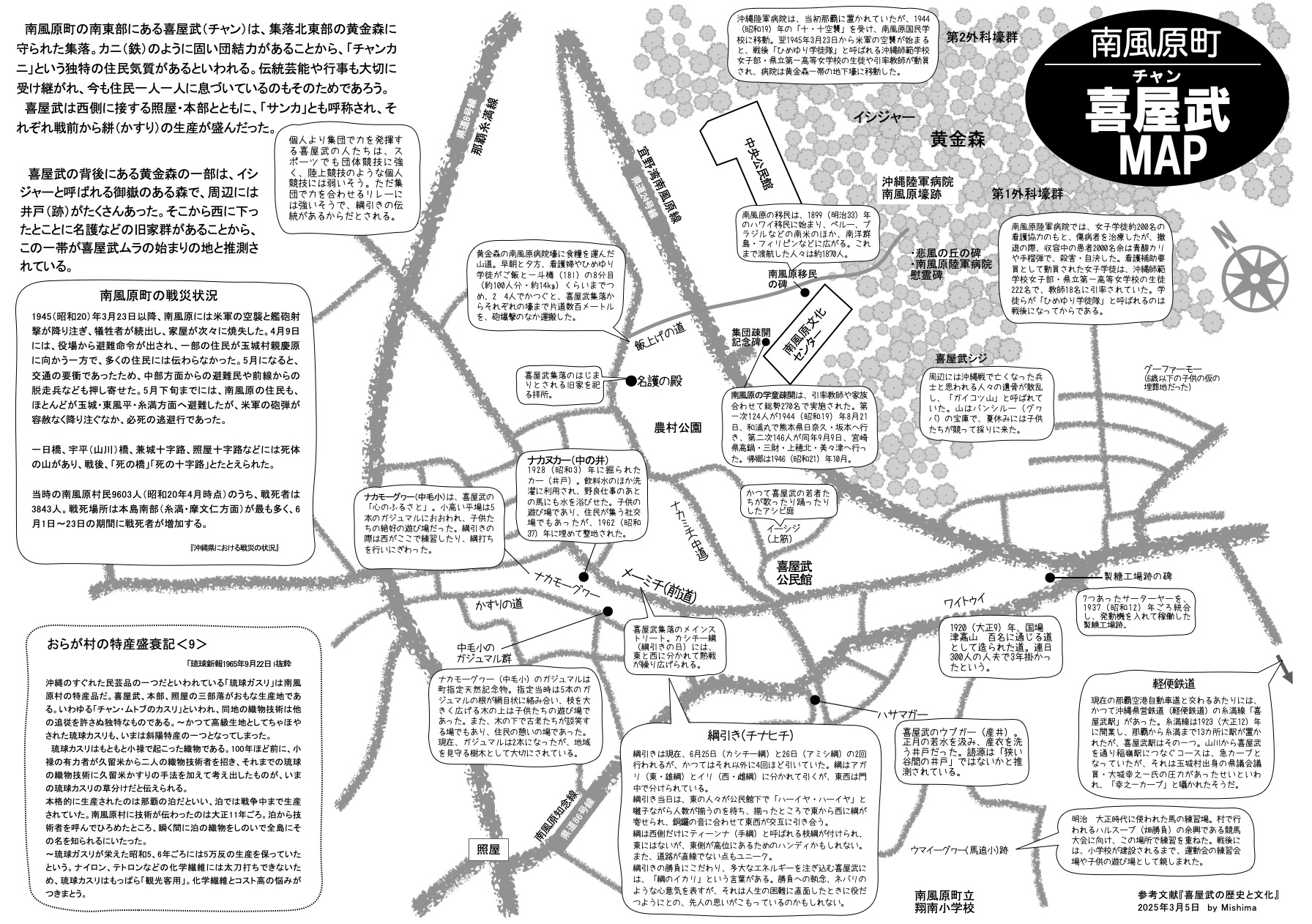

南風原町では以前、「津嘉山あるき」をおこなったことがあるものの、あまり馴染みがあるとはいえないため、今回、あらためて学ぼうと思い立ち、歩いてみることにした。

選んだのは、南風原文化センターがある喜屋武(キャン)である。

幸いなことに、地域をよく知る大城和喜さんに案内をお願いできたので、当日はいつにもまして楽しいなあるきとなった。

大城さんは、南風原文化センターの設立から関わり、長く館長を務められた方。当初から地域とのつながりを重視し、さまざまな事業や展示企画を住民目線で実施してきた。

住民参加の展示や、新鮮な切り口の提案などを実践してきたのは、大城さんとスタッフの意欲に加え、地域の協力があったからだろう。

地元の言葉に誇りとこだわりを持つ大城さんによると、喜屋武は「キャン」ではなく「チャン」と言うそうである。

「ちゃんと言ってね」と駄洒落も飛び出し、大城さんの語りに参加者も笑いが絶えなかったが、陸軍病院壕があった黄金山に登ると、当時の状況がしのばれ、みな神妙な面持ちとなった。

南風原陸軍病院壕は、全国で初めて文化財指定された戦争遺跡である。保存状態が良かった20号壕が、2007(平成19)年6月から一般公開され、山の北東側から入ることができるが、今回は時間の都合からパス。頂上周辺を歩いたあと、山の西側を降り、集落をめぐって、「飯上げの道」から帰るルートをとった。

黄金山頂上は、樹木が伸びて周囲を見渡すのは難しいが、見張りの兵士が配置されていたというから、当時は四方がよく見晴らせたのだろう。周辺には兵士が移動するために造られた通路が残り、爆発した穴や埋葬地などが確認できるという。戦場跡に立ち、当時の話を聞くだけで、緊迫した空気が今も漂っているような気分になる。

戦後、おびただしい数の人骨が散乱した山を、地元では「ガイコツ山」と呼んでいたという話が、リアリティをもって迫ってきた。

黄金森の一部をなす御嶽のある森から、西に下った一帯に、旧家群が広がっている。「飯上げの道」の南側に、「名護の殿」という拝所があるが、名護家も喜屋武のはじまりの頃にあった家だという。現在の中央公民館の後ろに広がる丘陵地から、南西部に広がりながら、ムラは発展したようだ。

学徒が命がけで往復した道。

「飯上げの道」では、一斗樽に詰めたご飯を、看護婦やひめゆり学徒が早朝と夕方、数百メートル離れたムラから山に運んでいた。

2名から4名ほどが、約100人分のご飯(約14kg)を入れた樽を担いだが、降り注ぐ砲弾を避けながら、暗い山道を登る運搬は容易ではなく、途中で、幾人もの人が命を落とした。

南風原陸軍病院では、女子学徒約200名の看護協力のもとで、傷病者を治療していたが、撤退の指示が出た5月25日には、収容中の患者2000名余を、軍医らが青酸カリや手榴弾で殺害・自決に追い込んだという話が伝えられる。

看護補助要員として動員された女子学徒は、沖縄師範学校女子部・県立第一高等女学校の生徒(ひめゆり学徒)222名と、教師18名。学徒らが「ひめゆり学徒隊」と呼ばれるのは、戦後、映画などで取り上げられるようになってからである。

喜屋武(チャン)の心意気を示す熱戦は、“ケンカ綱”とも呼ばれ広く知られる。2004年8月撮影。

現在の喜屋武は都市化が進み、かつて広がっていた農村の風景はほとんど目にすることができない。が、共同体意識は色濃く残り、綱引きや絣織などのような伝統行事、工芸の世界に今も反映されているという。

個人より集団で力を発揮するため、スポーツでも団体競技に強く、陸上競技のような個人競技には弱いという話も伝わる。

綱引きは現在、6月25日と26日に行われ、アガリ(東)とイリ(西)に分かれて引かれる。当日は、東の人々が公民館下で「ハーイヤ・ハーイヤ」と囃子はじめ、人数が揃ったところで東西の綱が寄せられ、カヌチ棒を入れて交互に引き合うこととなる。

西側の綱だけに枝綱が付けられ、東の綱にないのがユニークだが、東が高い位置になるため、ハンディをつけてバランスをとっているとされる。

しかし、綱引きの勝負にこだわり、多大なエネルギーを注ぎ込む喜屋武の人々のエネルギーは凄まじい。

勝負への執念とか、心意気を表す「綱のイカリ」という言葉があり、困難な状況に直面したときに役だつための、先人の思いが込められているという。先人への尊敬と感謝を忘れず、ムラに尽くそうとする人々の思いは、時を経てもなお変わらないのであろう。

戦争の悲惨や、戦後の困窮を乗り越えてきた地域の団結力は、今なお健在なのである。

<三嶋>

窓のない家

2025年2月23日 Category: Myある記 Comment : 0

最近、窓のない家を時折目にする。オシャレな雰囲気が漂っているが、通りに面した側に窓がない家である。

そんな家を見ると何か落ち着かず、不快感といっていいような、不思議な気持ちは何だろうかと考えた。すると、それは窓がないことが、「周囲との関わりを拒絶する意志を示している」から、ではないかと思うに至った。

周囲との調和が当たり前の社会では、家と周囲を隔てる発想はなかった。良し悪しは別として、そこにプライベートはなく、外界と屋内を隔てる壁はなかったといえるだろう。

小津安二郎の名作映画『東京物語』には、通りをゆく近所のおばさんが、窓越しに室内の笠智衆と会話するシーンがあったと思うが、かつては家庭と外の世界を隔てる障壁は驚くほど低くかった。

このような、すべてがさらけ出された生活空間ではなく、保安面からも個人・家族を守ろうとする住宅が求められるようになるのは、近代になってからだろう。

かつての社会は地域とのつながりが強く、地域全体が家族のような信頼の上に成り立っていた。それがユイマール(相互扶助)の仕組みを生み、保たれてきた。

しかし、戦後に進んだ都市化が共同体の仕組みや意識を変え、同時に地域社会を支えていた絆も薄れてきた。受け継がれてきた行事や伝統芸能などの世界では、今もその関係は機能しているといえるが、都市型地域では消滅しており、ユイマールも死語になった状態だろう。

しかし、だからといって、自ら地域との絆を断ち切ると宣言するのは、行き過ぎではないか。時代はここまで来たのか、とショックを受けたのである。

厳しい自然条件や社会状況を経てきた沖縄では、自らが生きるためにも周囲との助け合いを不可欠としてきた。ジンブン(知恵)を生かしながら、手に入る素材でモノをつくり、助け合って生き抜いてきたのが沖縄ではなかったか。

戦中・戦後もそうして人々は生き抜いてきた。そんな労苦の跡をながめたり、話を聞いていると、満ち足りた現在の社会が立ち行かなくなった時、われわれはどう乗り越えるのだろうかと、暗い予想をしてしまう。

読谷村座喜味。2011年8月撮影。

<三嶋>

戦後史の一端を顧みる

2025年1月26日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

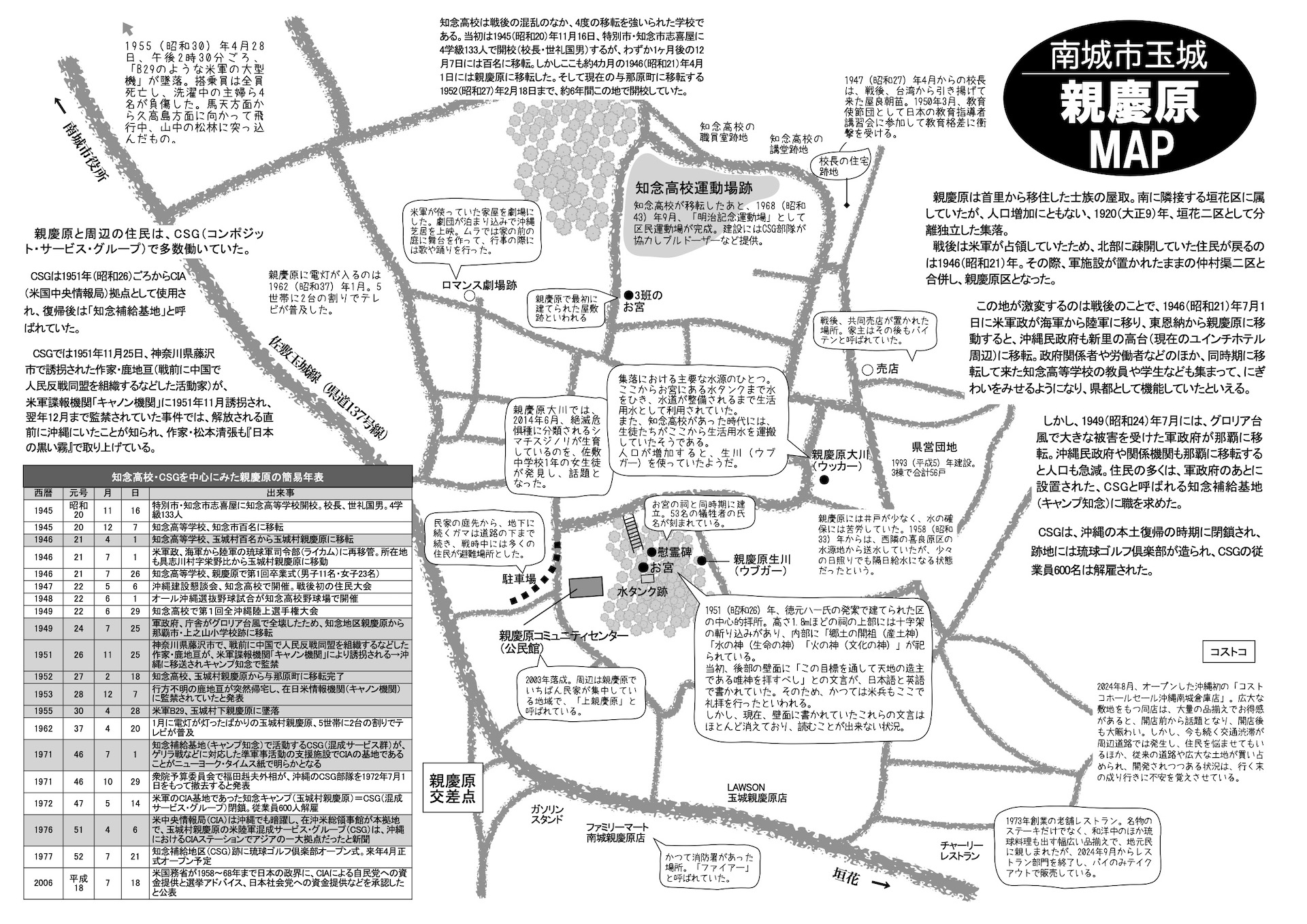

旧玉城村親慶原と旧佐敷村新里には、1946(昭和21)年7月から1949(昭和24)年7月までの約3年間、米軍政本部と沖縄民政府が置かれていた。

台風被害をきっかけに両者が那覇に移転すると、同地区は人口が急減するが、1951(昭和26)年には、米軍のCSGと呼ばれた知念補給基地(キャンプ知念)が設置されたため、本土復帰するまで、住民の多くはここで働くことが常態化した。

このCSG(混成サービス群)が、CIA(米国中央情報局)の基地であるとニューヨーク・タイムス紙が明らかにするのは、本土復帰直前の1971(昭和46)年だった。テレビや映画でよく登場するCIAという名を聞き、ギョッとする人は多いだろうが、この基地は事件や事故とは縁遠く、住民の多くはこの基地に好感を抱き、基地に依存した生活が形成されていた。

戦前までの親慶原は、静かな農村だった。首里などから移住した士族が開いたヤードゥイ(屋取)だったが、戦後になり環境は激変した。

米軍政本部と沖縄民政府、CSGが身近に形成され、その中で住民は生活をともにしてきたのである。現金収入がある暮らしは、他シマの人々から羨ましがられたようだ。

CSGは「沈黙の基地」と言われるほど騒音や犯罪と無縁であり、基地周辺に盛場が形成されることもなかった。基地では約600名の住民が働き、基地とは良好な関係が築かれていた。

ただ、秘密主義が貫かれた基地では、従業員は自分の職場しか見聞きできず、誰がどこで何をしているのか分からず、不気味な静けさが支配していたという。

CSGは、1951(昭和26)年から52(昭和27)年にかけ、作家・鹿地亘が誘拐された事件(キャノン事件)の中にも登場する。詳細は謎に包まれているが、松本清張の『日本の黒い霧』などによると、米ソが絡んだ謀略事件のなかで、CSGも舞台のひとつになったようだ。

鹿地亘は戦前、中国で共産党を支援した経験のある活動家だったが、キャノン少佐が率いる米軍の情報機関に誘拐され、約1年後に解放された。

その背景には、冷戦構造の中で繰り広げられたソ連・アメリカの情報戦があるようで、謀略の渦のなかで頻繁に監禁場所を変え、最後はCSGに送られたあと解放された。

事件は今も詳細不明だが、CIAの拠点のひとつだったCSGの存在と役割の一部が、うかがえる事件だったことは間違いない。

運動場跡の北東部には、米軍の大型機墜落の歴史も眠っている。

おそらくB29だと思われる「大型機」は、1955(昭和30)年4月28日午後、近くの山林に墜落。乗員全員が死亡し、洗濯中の主婦ら4人が負傷したという(1955.4.29 沖縄タイムス)。

同紙によると、墜落した飛行機は「B29のような大型機」で、馬天方面から久高島方面に向かっている途中墜落。炎は約3時間ほどで自然鎮火したとされるが、事故の重大さに比べて新聞紙面の扱いが驚くほど小さく、そのことに二重の驚きを覚えた。当時の米軍による、報道規制の厳しさがうかがえるようである。

親慶原は、わずかな期間とはいえ沖縄の中心的役割を果たした地域である。そこではさまざまな人々が集まり、多くの出来事が起こり、消えていった。今ではよく分からないことも多いが、そこで見えてくる当時の人々の姿は、輝いている。

混乱の時代を必死で生きる人々は、時代に翻弄されながらも、家族や地域を守り、共に生を紡いでいただろう。そんな人々の労苦や想いは、今を生きるわれわれに受け継がれているのだろうか。

時代の曲がり角に来ているような思いに駆られる昨今、戦後を生き抜いた人たちのエネルギーや逞しさが、ここでもいっそう眩しく感じられたのである。

<三嶋>