収容所跡をあるく

2025年7月27日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

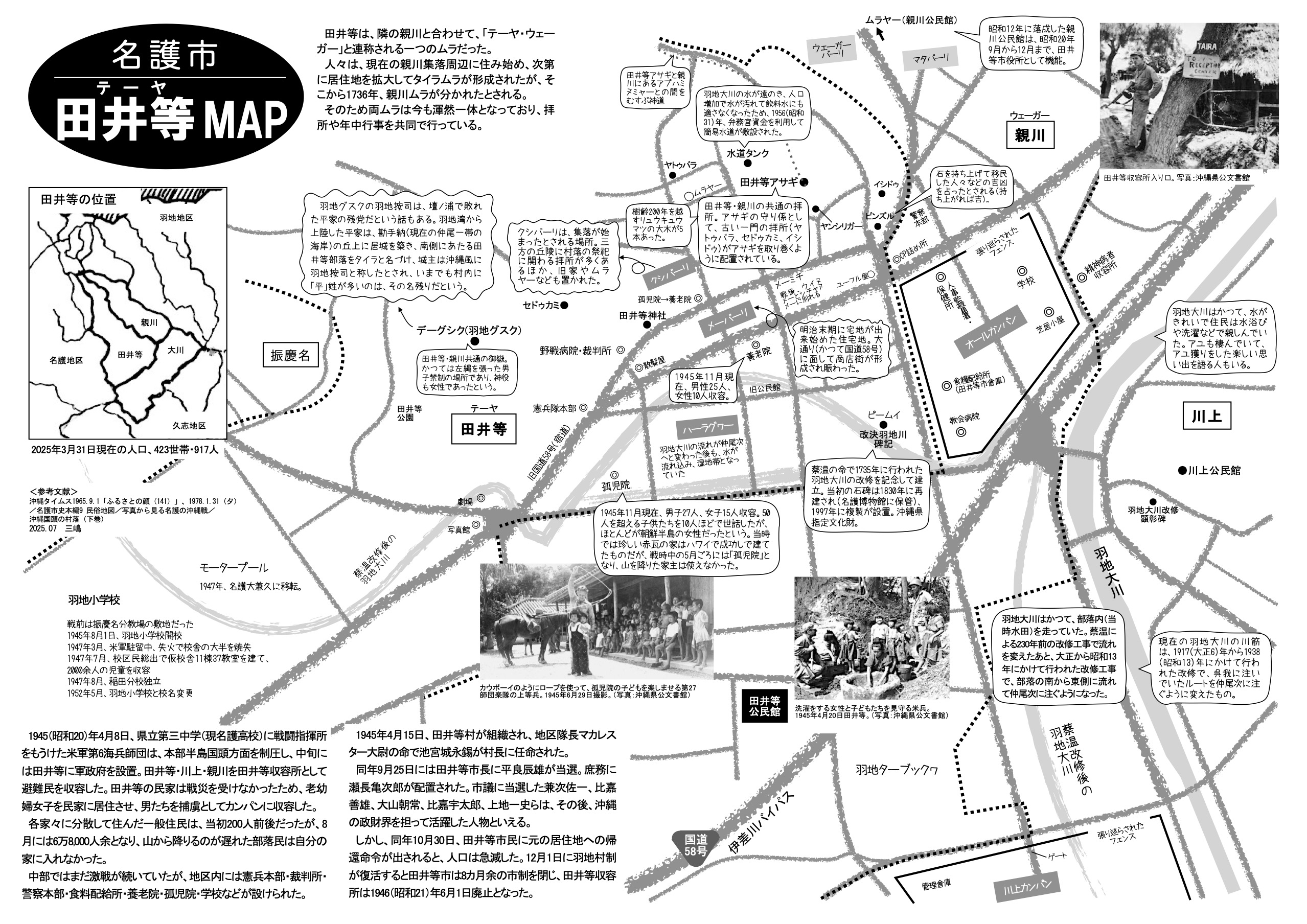

旧羽地村、現在の名護市に属する田井等(たいら)は、沖縄戦末期から多くの避難民を収容した地域として知られる。

本島各地にあった収容所のなかで、一番多くの収容者を抱えていたといわれるが、現在ではそのことを知る人も少なくなったようだ。

そこで、当時の痕跡を探したり、体験者から話を聞くことはできないだろうかと、知り合いや公民館を通して適任者を探したのだがうまくいかず、「あるき」当日はやむなく自分たちだけの地域散策となった(残念)。

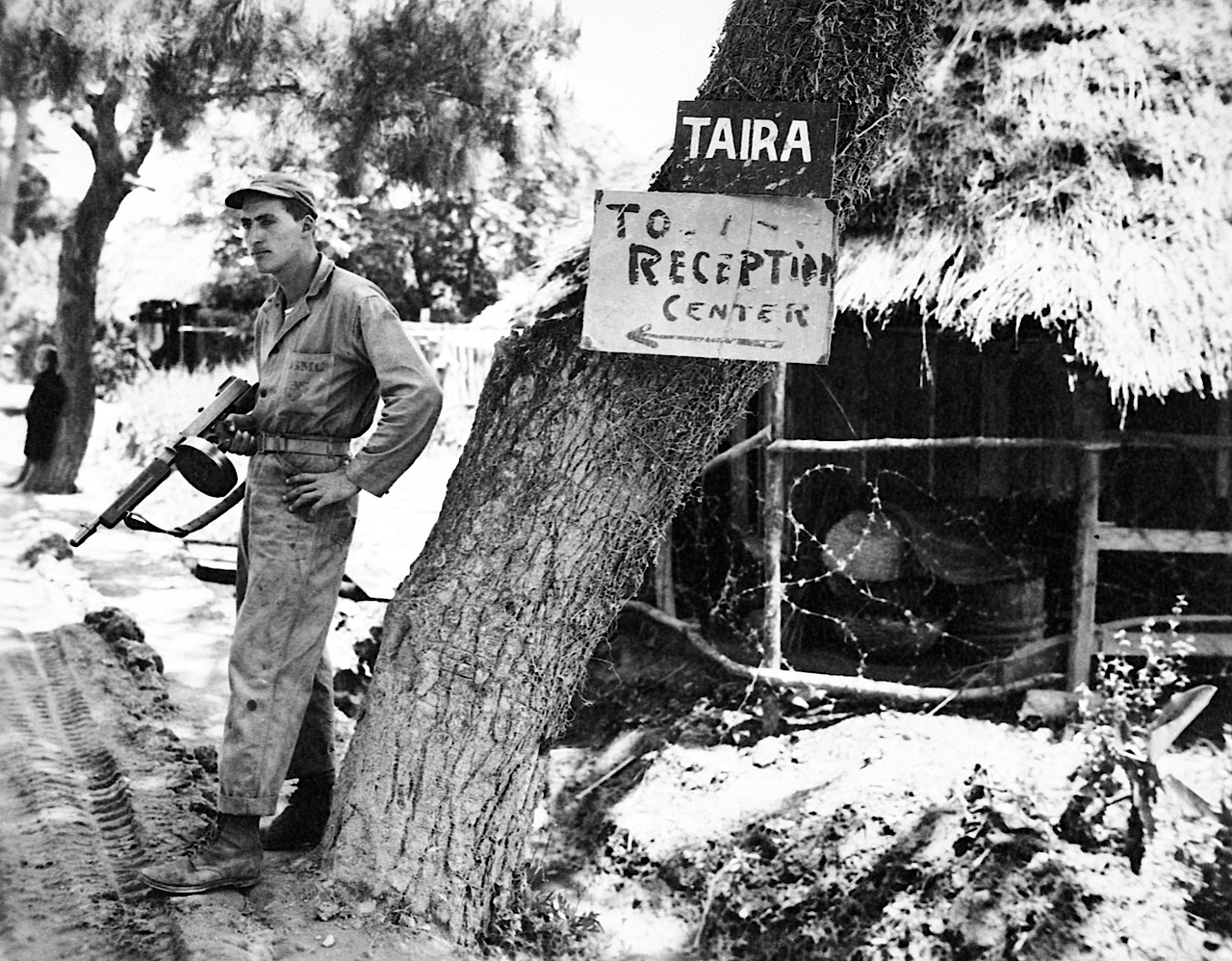

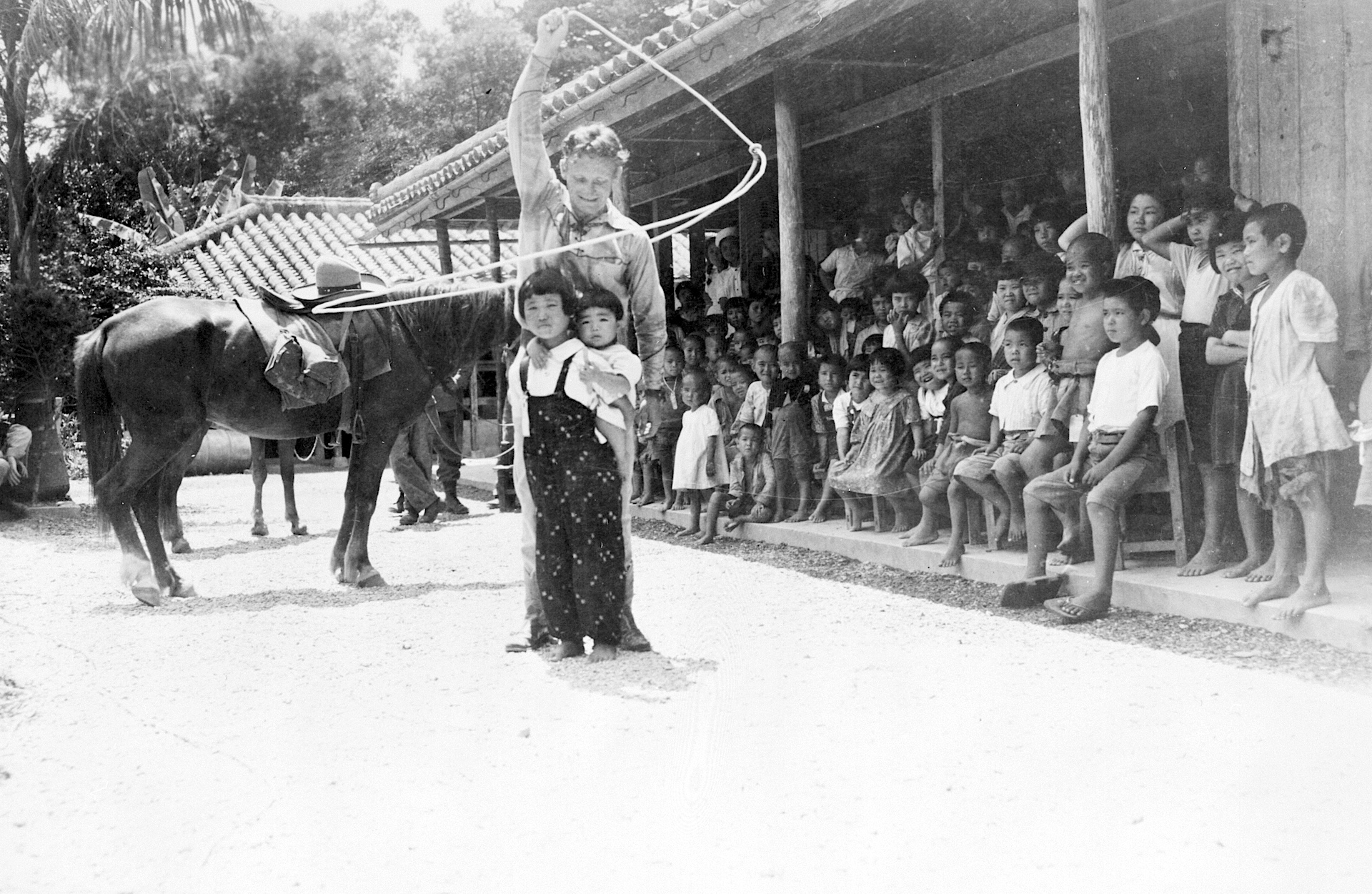

(写真:沖縄県公文書館蔵)

田井等では1945(昭和20)年4月、まだ中部で戦闘が続いている時期に、米軍が軍政本部を置き、地域住民や中南部の避難民を収容した。

記録によれば、同年8月には5万5千人の避難民が収容され、隣りの親川部落に役所や警察署が置かれたほか、9月には田井等市となって市長・市会議員選挙が行われている。

しかし、10月31日に元の居住地への帰還命令が出ると人口は激減し、8カ月余で田井等市は市制を閉じることになった。

10月10日には人口5万5,266人という記録もあるから、大変な数の人々がこの地域に運ばれて戦後をスタートさせたことになる。混乱する世替わりの中、人々は懸命に生を紡ぎながら生き抜いたのだろう。

だが、今、そのことを物語る物的証拠をほとんど残っていない。

かつてはアユも獲れたという清流だった。

田井等はかつて、東隣の親川と合わせて、「テーヤ・ウェーガー」と連称された。

はるか昔の人々は、現在の親川集落周辺に住み始め、居住地を次第に拡大して田井等ムラを形成した。そして1736年、親川ムラが分かれたとされる。

そのため両方のムラは、今も渾然一体となっているようだ。共通の拝所を拝んだり、年中行事を共同で行っているのも、そのような経緯のためらしい。

また、田井等には、平家(へいけ)の落人伝説がある。壇ノ浦で敗れた平家の残党が落ち延び、集落の西側の山にある羽地グスクの按司になったというのである。

羽地湾から上陸した平家は、現在の仲尾一帯の海岸の丘上に居城を築き、南側の田井等部落をタイラと名づけ、城主が沖縄風に羽地按司を名乗ったという話である。今も周辺に「平」姓が多いのは、その名残りだと伝えられる。

田井等は、沖縄の戦後がスタートした場所のひとつである。早い時期から多くの避難民が収容され、食糧難、居住難に喘ぎながら、戦後復興が始まったのである。

そこに集められた人々のなかには、その後、政財界で活躍した人材も多かった。

しかし、現在、当時の田井等収容所の様子を今に伝えるものは、孤児院跡以外、見当たらない。

次世代の人々に、ここで何があったかを伝える解説板なり、モニュメントの設置を望むのは、ボクだけではないだろう。

戦後体験者が減少するなか、貴重な記憶を刻み込んだ場所も、歴史の霞の中に次第に消えつつあるようだ。

当時を知る体験者が少数でも残る今だからこそ、かつての暮らしや地域の変せんを地元に残す努力は重要だろう。沖縄戦の次の時代の記録と保存が、差し迫った課題だと改めて思う。

<三嶋>