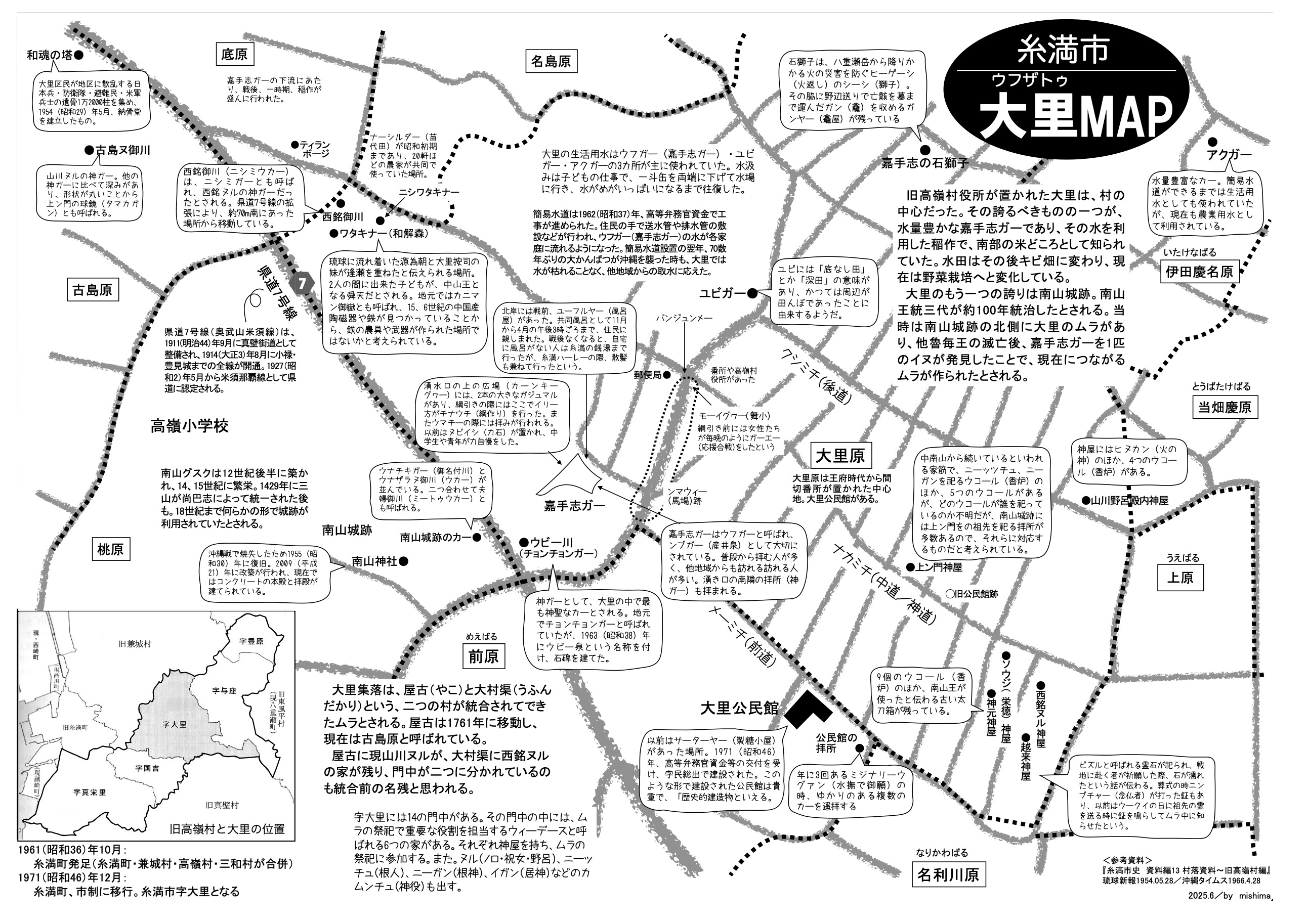

糸満の大里をあるく

2025年6月29日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

南部地域に来ると、位置関係がゴチャゴチャしてよく道に迷うのは、自分だけだろうか。なだらかな平地がどこも同じように見えて混乱するのである。

その克服のためにも、やはり現場を歩いて体感しなければ、と大里公民館を紹介してもらったが、大里は現南城市にもあって少し戸惑う。同じ地名があったりするのも、混乱の原因ではないだろうか。

現糸満市の字大里を紹介していただいたのは、玉城初恵さんと玉城きめいさん。暑い日が続くため熱中症も心配だったが、今年84歳になるというきめいさんは、いたって元気。小学生などにもたびたび地域案内しているということで、約2時間も動き回り、話し続け、驚かされた。

その誇るべきものの一つに、歴史や伝説で広く知られる嘉手志ガーがある。

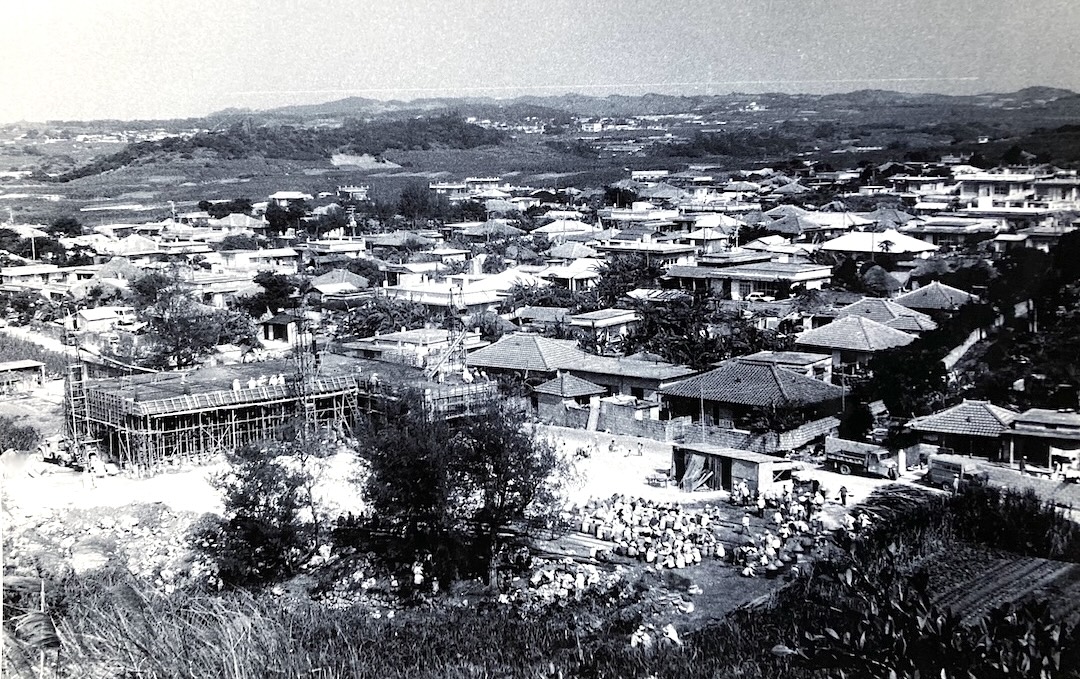

字大里は高嶺村の中心であり、1961(昭和36)年に兼城村、三和村とともに糸満町に合併するまで、高嶺村役所が置かれていた場所だった。

水量豊かなカーの水を利用して、周辺では稲作が盛んに行われ、南部の米どころとして知られていた。その後水田はキビ畑に変わり、やがて稲作は見られなくなったが、農地は野菜栽培に切り替えられ地域産業を支えている。

嘉手志ガーはウフガーとも呼ばれ、ンブガー(産井泉)として大切にされている。普段から拝む人が多く、他地域からも訪れる訪れる人が多い。

大里では1962(昭和37)年は、高等弁務官資金で簡易水道工事が進められ、住民の手で送水管や排水管の敷設などが行われ、嘉手志ガーの水が各家庭に流れるようになった。そのため、翌年に70数年ぶりの大かんばつが沖縄を襲った際、大里では水に困窮することもなく、他地域からの取水にも応えたという。

(写真:大里公民館提供)

本土復帰直前の1971(昭和46)年、以前サーターヤー(製糖小屋)があった場所に、高等弁務官資金等の交付を受けて公民館が造られることになった。字民総出で建設された建物が、現在も使われている公民館である。地域の団結力を発揮して造られたこの建物は、当時の建築の様相を知る上でも、地域の歴史を語る上でも、貴重な歴史的史料であろう。

石獅子(シーシ)は、八重瀬岳から降りかかる火の災害を防ぐ、ヒーゲーシ(火返し)として大切にされてきた。顔がよく分からなくなっているのは、戦争の傷だと思われる。

その脇には、亡骸を墓まで運ぶためのガン(龕)を収める、ガンヤー(龕屋)がある。ガンヤーは1951(昭和26)年に作られたもので、壁面には当時、寄進した住民の名前が一面に刻まれている。遺体は1961(昭和36)年から火葬になったが、当時のガンは今もここに収められている。

大里集落は、屋古(やこ)と大村渠(うふんだかり)という、二つの村が統合されてできたムラとされる。屋古は1761年に移動し、現在は古島原と呼ばれている。

屋古に現山川ヌルが、大村渠に西銘ヌルの家が残り、門中が二つに分かれているのも統合前の名残と思われる。

字大里には14の門中があり、その中には、ムラの祭祀で重要な役割を担当するウィーデースと呼ばれる6つの家があるという。それぞれが神屋を持ち、ムラの祭祀に参加しているようだ。また。ヌル(ノロ・祝女・野呂)、ニーッチュ(根人)、ニーガン(根神)、イガン(居神)などのカムンチュ(神役)もそこから出すことになっている。

( 撮影:佐藤)

今回は訪れなかったが、大里でよく知られたポイントに南山城跡がある。南山王統三代が約100年統治したとされるグスクだが、南城市大里にも南山グスクだったとされる島添大里グスクがあり、どちらが正当の南山グスクだったのかは、今も専門家の間で意見が分かれているようだ。

この地の南山城跡の北側には、かつて大里のムラが位置し、他魯毎(タルマイ)王が滅亡した後、1匹のイヌが嘉手志ガーを発見して現在の場所に移転し、ムラが作られたと伝えられる。

大里は、南山城跡と嘉手志ガーという二大スターを抱えた、歴史ある地域である。静かな農村の佇まいの奥には、古から伝えられて来た家々のつながりが地域を支え、暮らしに潤いをもたらしているように感じられた。住民がひとつになって公民館を造り、今も大切に使われているのもその現れだろう。

厳しい日差しにさらされながらではあったが、地域のつながりの大切さや歴史の重さを教えられたような一日であった。

<三嶋>