久志をあるく

2025年5月4日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

名護市の東海岸は、新基地建設の騒動が続く辺野古以外、あまり知られていないように思う。

西海岸が、リゾート開発の波にさらされて著しく変化しているのにくらべ、昔ながらの佇まいが残り、静かな落ち着きが満ちているようにみえる東海岸には、どんな暮らしがあったのだろうか。今回は、「久志あるき」を通じ、そんな地域の姿を学ぼうと考えた。

案内をお願いした方は、以前からヤンバル各地の案内などを行い、よく知られている宮里健一郎さん。久志で生まれ育ち、他所に住んだことがないと話す通り、経験に基づく中身の濃いお話に、一同うなづく事しきりであった。

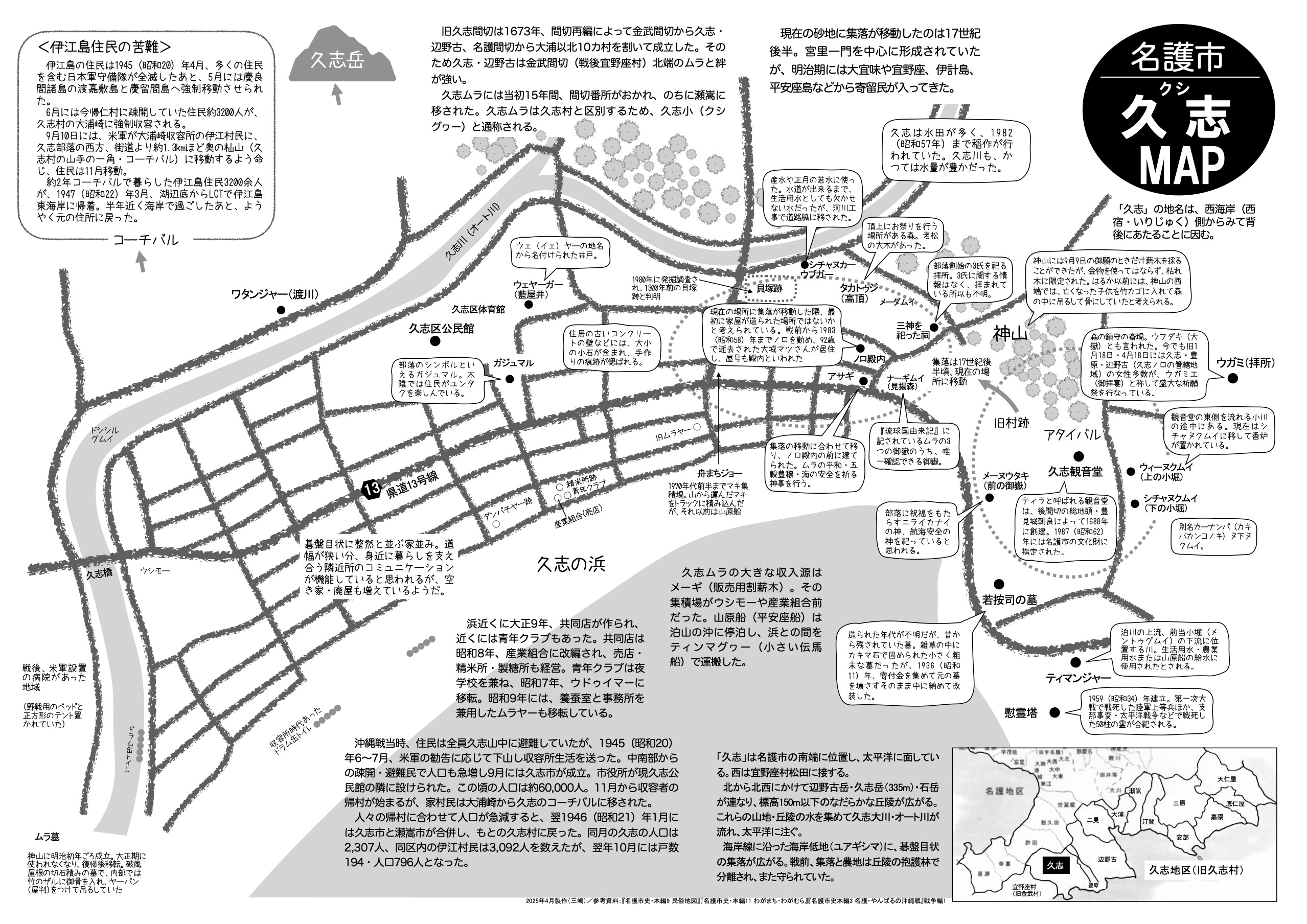

現在の名護市が1970(昭和45)年8月に合併する前、東海岸一帯には南北に長い久志村があり、そのなかで一番南に位置する地域が字久志だった。

宜野座村と接する静かな純農村で、「久志マサー」と呼ばれる住民の協力精神が、以前から地域の特徴と指摘されている。

また、近年は集落の北部にあったとされる「上里グスク」が注目され、話題を集めている。奄美やヤンバルのグスクにみられる、石積みのない「土のグスク」のためか痕跡もよく分からず、幻のグスクとも言われていたようだが、専門家の調査も進み、文化財に指定される可能性もあるため、地域活性化につなげようと地元では盛り上がりを見せている。

2023年・池上典氏作成

久志の家々は、碁盤の目のように四角く区切られた中に、規則正しく並んでいるが、路地が細いため車での通行はなかなかにしんどいと思われる。家々の樹木や人々の暮らしぶりなどを眺めながら、のんびりと歩くのにうってつけだ。

観音堂がある周辺が、アタイバルと呼ばれるもともとの村落跡で、周囲には多くの御願所がある。

集落は17世紀後半、現在のノロ殿内やアサギがあるあたりに移動したが、生い茂る樹木に囲まれ、あちこちにある御願所の由来などを聞いていると、古の時代に何があって人々が移動したのか、謎が膨らみ興味が尽きない。

また、アタイバルの北東側にあるウガミと呼ばれる拝所は、ムラの女性が祈願祭を行う場所で、男子禁制だったとか。今も多数の女性が集まり、家から開放されて「遊ぶ」日が数日あるそうだ。

今回の「久志あるき」では訪れなかったが、忘れてはならないのが、この地域に収容されていた伊江島の住民が味わった苦労であろう。

伊江島の住民は1945(昭和20)年4月、多くの住民や日本軍守備隊が全滅したあと、5月には慶良間諸島の渡嘉敷島と慶留間島へ強制移動させられ、6月には今帰仁村に疎開していた住民約3,200人が、久志村の大浦崎に収容される。

そして9月10日、大浦崎収容所の伊江村民は、久志部落の西方、街道より約1.3kmほど奥の山手にあるこの場所に移動を命じられ、11月に移動した。住居もない山の中での暮らしを唐突に強いられた、彼らの労苦はいかばかりであっただろう。

彼らは山の中での耐乏生活を約2年間送り、1947(昭和22)年3月、コーチバルから名護の湖辺底に出る。そしてLCTに乗り伊江島東海岸に帰着する。ようやく元の住所に戻れたのは、半年近く海岸で過ごしたあとのことであった。

久志の集落には静かで穏やかな日常が広がっていた。経済活動が活発とは言い難いが、毎日がおだやかで平和な暮らしを送れるのであれば、それ以上を望むことはないとも思えてくる。

それだけに、集落のすぐ近くにある辺野古の工事を止められれば、一層いいのだがとの思いを強くした。

<三嶋>