熊谷元一氏の写真

2012年9月20日 Category: Myある記 Comment : 0

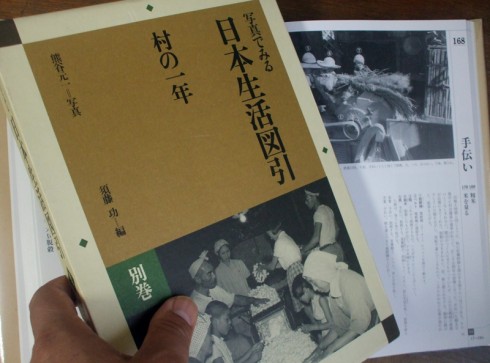

『村の一年 写真で見る日本生活図引 別巻』という、素晴らしい本に出会いました。

長野県の小さな村に住む熊谷元一氏(故人)が、昭和31年6月21日から翌年の6月20日までの1年間、1軒の農家の日常をほぼ毎日撮影した写真記録に、解説を加えた本です。

1年間に撮影された膨大な数の写真は、被写体となった農家の主人が書く「農業記録」に貼付され、1冊のノートとして保存されました。左ページに農業記録、右ページに関連写真が貼られたノートは、見開きが1日の記録になり、1年間の作業や家族の状況がひと目で分かるものでした。

その「農業記録」を踏まえ、撮影から36年を経て平成5年に出版されたこの本には、消えた暮らしを正確に残そうと務める解説とともに、厳しい自然のなかで、力を合わせて生きる家族の姿が納められています。

そして、誰もが力いっぱいに生きる農家の日常が、(体験していないにも関わらず)懐かしく、愛おしさととともに胸に迫ってきます。

しかし、撮影された昭和31~32年は、日本が経済成長し始めた時期。

このころから手作業は機械に変わりはじめ、より早く、より便利な道具や制度が、今に至るまで生み出され続けてきたといえるでしょう。

その変容の是非は問えないかもしれませんが、当時の人々の生き生きとした仕草に、魅了されながらも喪失感を抱くのは、きっと私だけではないと思うのです。

(三嶋)

具志堅・備瀬・伊野波のシヌグ

2012年9月11日 Category: Myある記 Comment : 0

今帰仁村の具志堅、本部町の備瀬・伊野波でシヌグを見てきました。

あとで調べてみると、シヌグとは、旧暦6月の稲の収穫祭(ウマチー)から約1ヶ月後、新年の豊作を祈願して本島北部や周辺離島でおこなわれる祭りとあります。「凌ぐ(しのぐ)」に由来し、台風や災難を祓い凌ぐための祭り、という解釈もあるようです。

集落のアサギや旧家の広場などで、女性たちがゆっくりとした所作で輪になり、太鼓に合わせてウシデークを踊る姿は、厳かで美しいと思いました(ほとんどが大先輩の年齢ですが)。

白く長い布を、はち巻きのように前結びで巻いた女性が既婚で、後ろに長くたらした女性が未婚とのことでした。

しかし、沖縄の女性は元気ですねえ。

(三嶋)

オスプレイ反対県民集会

2012年9月9日 Category: Myある記 Comment : 0

コンベンション・センターの広場で開催された、オスプレイ反対県民集会に行ってきました。

暑かったし、熱かった!

バグハウス事務所から、歩いて往復つーのも結構しんどかったのですが、これまで気付かなかった発見もあって結構楽しめました。

宇地泊の交差点に続く道沿いで、「龍宮神」の祠があることに気付いたのもそのひとつ。

かつてはこの付近が海岸線で、現在は公園になっている近くの高台では、捕獲したヒートゥ(イルカ)の肉を切り分けていたようです。

また、集落の北側には、ターンム(田イモ)畑が広がっていましたが、今ではすっかり姿を消し、思い出すのも困難なほど。

宇地泊のこの変化は急激でしたが、身の回りにある風景は、徐々にではあっても確実に変化し続けます。

その善し悪しを軽々には判断できませんが、身近な風景を記録するぐらいは、後々の世代のためにもやっておく必要があるのではないでしょうか。

(三嶋)

ハーフムーンヒルが無くなりました

2012年8月19日 Category: Myある記 Comment : 0

5月30日付ブログの続編です。

新都心周辺を通る方はお気付きでしょうが、“ハーフムーンヒル”として知られる森が、道路建設によって完全になくなりました。

写真(1997年撮影)に写る姿は何の変哲もない森ですが、昭和20年5月下旬には、すぐ西に位置するシュガーローフとともに日米の兵士が死闘をくり広げた場所です。

日本軍はここに昭和19年夏ごろから陣地壕(真嘉比壕)を構築し、陸軍独立混成15連隊砲中隊102人が駐留したようですが、93人が死亡したという以外、詳しい情報はあまり知られていないようです。戦後には3ヶ所あった壕の出入口もふさがれ、厚生省の遺骨収集が1997年に初めて行われるまで、ほとんど忘れられていたと思われます。

行政の対応にも呆れますが、那覇新都心の復興事業と連動した交通混雑緩和のためか、道路建設ありきともいえる流れでこの山が削り取られていく様は、見ていてたいへん辛いものでした。

心ある人たちが遺骨収集を継続していたものの、まだ遺骨が残っていただろう土を削り、埋め固めて道路が造られたと思うと、やるせない気持ちがあふれてきます。

ここから松川方面に抜ける道路はそろそろ開通します。

せめてこんな山があったことは、忘れたくないものです。

(三嶋)

神風特別攻撃隊「草薙隊」のこと

2012年8月15日 Category: Myある記 Comment : 0

とある事情があり、愛知県豊田市に行ってきました。

名鉄豊田線の浄水駅で降りると、駅前に「神風特別攻撃隊草薙隊之碑」を案内する石柱があり、気になったので捜してみました。

すると、神社のそばに石碑や戦争遺品などがあり、新しいマンションやビルの建設ラッシュのようにみえる一帯が、かつて海軍航空隊の基地で、ここから鹿児島の国分基地を経て、沖縄本島西方の米艦船に突入した部隊(草薙隊)があったことを知りました。驚きました。

石碑によると、昭和20年4月6日から28日にかけて行われた3次にわたる突入で、戦死者56名を出したとあります。

スピードの出ない旧式の99式艦上爆撃機に乗った若者達は、おそらく米軍のレーダー網に補足され、最新の戦闘機や強力な艦船の砲弾を浴び、次々に散っていったはずです。

作家・城山三郎は、『指揮官たちの特攻』の取材で伊平屋島を訪れた際、島に渡るフェリーの上から、特攻で亡くなった数多くの兵士が周辺の海をさまよい、海坊主のような姿で現れる幻影をみたと書いています。

本土各地から集められ、特攻に赴いた若者たちは、はたして沖縄の海にたどり着いたのでしょうか。その目に、沖縄はどう映っていたのでしょうか。そして、その魂は今もさまよっているのでしょうか。

この日は偶然にも、8月15日でした。

(三嶋)