「政府前通り」追記

2015年4月20日 Category: 沖縄ある記, Myある記 Comment : 0

「沖縄の戦後を歩くー政府前通り」を掲載した、『しまたてぃ』(72号)が発行されました。

今回は、久茂地・泉崎の戦前から戦後の姿を書きましたが、沖縄の中心といえる場所だけに、欠かせない史実やエピソードが多く、取捨選択に悩まされました。

社会背景なども、もう少し織り込みたかったのですが、ネタを突き合せるだけでクラクラしてしまい、「アメリカ世」の複雑さを思い知らされました(勉強不足が露呈しただけという噂もあり)。

割愛せざるを得なかった資料の中では、県庁前のクバの木の話が気になった(覚えている人も多いし)ので、ここで紹介します。

このクバの木は、十・十空襲や沖縄戦を生き延びた3本で、初代琉球政府主席の比嘉秀平が、「絶対に枯らしてはいけない。もし枯れるようことになれば、1本につき職員1人をクビにするぞ」と話していたそうです(沖縄タイムス1986.1.29)。

しかし、3本のうち1本が枯れたあと、残りの2本は、現在の庁舎が建設される際に一時的に移植。記事では、3年後の新庁舎完成時には元の場所に戻されるとありますが、その後どうなったのかはよく分かりません。

ボクが見逃しているのかもしれませんが、その後が気になりますよね。

「ホントに戻したのかな〜」と、実は疑ってるんだけど(笑)。

1954(昭和29)年ごろの県庁前広場。

中央右に見えるのが、戦禍を生き延びた3本のクバの木。撮影・大嶺昇氏。

1986年1月29日付沖縄タイムス(県庁舎 あの時あの頃<7>)

(三嶋)

旧日本海軍と中城湾

2015年4月10日 Category: Myある記 Comment : 0

戦艦武蔵が発見されたというニュースで、たしか中城湾にも来ていたはずと思い出し、少し調べてみました。

中城湾は明治期に軍港に指定され、北白川能久親王一行が台湾出兵の際に寄港(明治28年)したり、皇太子時代の昭和天皇を乗せた戦艦香取(艦長は沖縄出身の漢那憲和)が、渡欧の途中に立ち寄った(大正10年)ことなどが知られています。

昭和になると連合艦隊がしばしば入港し、大演習を繰り広げたようです。

昭和6年10月下旬には、戦艦榛名や巡洋艦、空母など64隻が中城湾に集結して大演習を実施。津堅島では飛来した水上機約30機が、近くの岩礁めがけて爆弾投下演習をして、島民を驚かせたこともありました(『津堅島教育百年誌・東海』)。

現在の中城湾。

戦艦武蔵が中城湾に入港したのは昭和19年6月22日。マリアナ沖海戦に参加したあと、戦艦大和・長門とともに中城湾で一息入れ、翌日には呉に向かったと記録にあります。

確認できたのは、今のところこれだけですが、それにしても不思議なのは、旧海軍に関する目撃談や証言があまりないこと。

開戦前夜の昭和16年8月から、臨時要塞となった中城湾では、一般人が軍の動向を見聞きできる状況ではなかったのでしょうが、それにしても連合艦隊や巨大な戦艦の姿を見たとなれば、誰かに話したくなるのではないでしょうか。

また、沖縄で本格的な疎開が始まるのは、昭和19年7月からですし、空襲が始まるのもこの年の十・十空襲ですから、6月に入港した武蔵や大和を見た人がいてもいいはずです。

証言や記録に出くわしていないだけなのかもしれませんが、う〜ん、気になります。

写真は中城湾に面するホワイトビーチ。戦前は日本軍、戦後は米軍が居座る状況からも、中城湾の重要性がうかがえます。

と、ここまで書いて、津堅島出身の嘉保博道氏のことを思い出しました。

1959(昭和34)年、第4次南極観測隊を乗せた観測船「宗谷」の甲板長として、沖縄から初めて南極に渡った人物です。

南極に向かう「宗谷」が津堅島の沖に達した際には、島中の人々が船に向かって手を振り、嘉保氏の家族を乗せて漕ぎ出した小舟に合わせて宗谷もしばし並走したのですが、感動的な船上の出会いと別れを伝える新聞報道に、沖縄中が沸き立ちました。

その嘉保氏を育んだ故郷が津堅島であり、少年時代に中城湾で見た戦艦陸奥や、戦艦長門の姿が、後年の海の男をかたち作ったようです。

晩年は島に帰り、静かに過ごされたようですが、中城湾に向かってどんな思いが去来したのでしょうか。

津堅島から見た中城湾

(三嶋)

琉米文化会館の足跡

2015年3月30日 Category: Myある記 Comment : 0

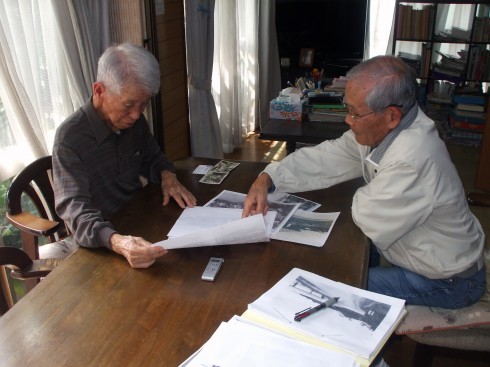

以前から、おつき合いをさせてもらっている大嶺昇さんと、琉米文化会館でかつて一緒だったという、比嘉義次さんのお宅を訪ねました。

比嘉さんは、大嶺さんと同時期、名護琉米文化会館で働いていた方で、旧屋部村の出身。同じ年齢だったこともあって、ウマが合ったようです。

写真は、久しぶりの再会を喜ぶ大嶺さん(右)と、比嘉さん(左)。

二人とも記憶がハッキリしていて、いろいろな話に花が咲きました。当時を知る方が少なくなるなか、お二人の証言は貴重です。これからも、継続的に聞き取りを続けたいと考えた次第です。

複写させてもらった比嘉さん所有の写真。1951(昭和26)年の撮影と思われます。

大嶺さんの記憶では、名護琉米文化会館の東隣にあった横内さん(前列右から3人目)の家で、クリスマス・パーティーをした際の写真のようです。

前列右端が大嶺さん、後列左から4人目が比嘉さんで、ともに当時20歳。

ネクタイ姿でウイスキーを飲みながら、鍋を囲む姿は不思議な取り合わせのような気もしますが、敗戦からわずかに6年しかたっていない時期、特別な日のご馳走だったようです。

1951(昭和26)年から翌年にかけ、名護・石川・那覇・宮古(平良市)・八重山(石垣市)に設置された琉米文化会館は、戦後沖縄の社会に大きな影響を与えたといえます。

先進的なアメリカのシステムで展開された図書館活動や社会教育活動は、地域に開かれた施設として住民サービスに努めました。それは焦土となった地の文化復興を支えた砦であり、巡回映画や巡回図書などの実践を通してへき地・離島などにも光を当てる、灯台のような存在だったように思われます。

しかし、本土復帰を前にした流れのなかで、琉米文化会館は米軍の宣伝機関だったと決めつけられ、それまで地域に果たしてきた貢献は省みられませんでした。また、蓄積したノウハウや情報、資料なども継承されることがなかったというのが実態でしょう。

米軍上層部に思惑がいろいろあったことは推察できますが、少なくとも、ボクがこれまで聞き取りをした大嶺さんや比嘉さん、宮古の砂川さんたち、当時の琉米文化会館に務めた若者たちは、上司からいわゆる宣撫工作などの指示を受けたことはなく、情熱と使命感を持って職務に当たっていたと証言しています。

彼らが教えられた米国式の考えは、住民が知的欲求を満たせるような環境を整えることであり、地域の力をコーディネイトして向上させることが仕事だということになるでしょう。

でも、よく考えると、これって、今あちこちで言われていることと、同じではないでしょうか?

60年以上前の、何もない貧しい時期に実践されていたことが、本土復帰を境に停止し、今も実現されない事実を、われわれはもう少し考えてみてもいいように思うんですよね。

(三嶋)

人の痕跡

2015年3月26日 Category: Myある記 Comment : 0

名護市許田のウガン崎に、自分たちで建てた家に住む夫妻がかつて居住していたことは、以前にも書きました。

当時の新聞や雑誌に掲載された記事を読むと、軍属だった米国人の夫と大阪出身の奥さんが、街の暮らしを捨て、自給自足の暮らしを目指して美しい海辺に移住したとありますが、その後を報じる記事は見当たりません。

二人がこの地を離れたのは、海洋博覧会開催(1975年)に合わせた高速道路の建設が、すぐ近くで始まったためだと思われます。

最近まで家の跡が残っていた、と言う友人たちもいたので(彼らの「最近」は30年ぐらいの振れ幅がありますが)、何か発見できるかもしれないと再び足を運んだのですが、背丈以上に生い茂る樹木に阻まれ、今回もそれらしい痕跡は見当たりませんでした。

写真の場所が唯一ともいえる平地。おそらくこのあたりに住居があったものと思うのですが、雑木が生い茂り、奥に進むことは無理でした。

その後、移動した源河ウェーキの屋敷跡。

高台に建つこの場所からは、南北の丘陵にはさまれた土地や海にそそぐ清流、川沿いの集落など、典型的なやんばるの農村風景が一望できます。

そして、源河の村を納め、隆盛を誇った家がこの場所にあったのですが、家屋が取り壊された今は石積みしか残されていません。

この日たまたま訪れた許田と源河の跡地は、どちらも今は時間のなかに埋没しつつあります。

許田に住みつき、自然と共存する暮らしを試みた夫婦、先祖伝来の土地を耕しムラを守ってきた一族と、人と土地との関係は異なりますが、やがてはその痕跡も土に還っていくのでしょう。

土地や家に縛られ、生きるのに必死だった私たちの先祖からすれば、人の一生はそんなものとの諦念や死生観が一般的だったのかもしれません。が、住居の痕跡さえ消えかかった跡地に立つと、寂寥感というか無常観のようなものが忍び寄るのも事実。

ピラミッドや銅像を建て、後世に残したい分けではない(そりゃそうだ)ですが、何も残らないというのも何だかなあとグズグズ考えたのでした。

(三嶋)

名護のセミナーに参加しました

2015年3月22日 Category: Myある記 Comment : 0

名護市の中央図書館で開かれた、地域誌・字誌作りに取り組んでいる人たちの報告会。

沖縄は市町村をはじめとして、あちこちで多くの地域史が作られています。セミナーでは、実際に関わってきた人たちの苦労話や問題提起などもあって、いい刺激を受けました。

そして、行政やアカデミックな視点ではなく、日常の延長で地域を記録・蓄積することの重要性と、その方法論の検討が必要ではないかと感じました。

というのは、既存の市町村誌や字誌が、みんな同じような形態で作られていることに、ボクは以前から不満を抱いていたからです。

布張りのハードカバーに金箔の背文字、ケースに入った分厚く重い書籍といった従前のスタイルは、いかにも扱い辛いですし、一般の読者・住民に優しくありません。記念品として本棚にしまっておくとか、研究者などの利用を想定しているのなら別ですが、もう少し手に取りやすい形態やスタイルがあってもいいと思うのです。

このことは、「沖縄ある記」にも関わる課題であって、アウトプットだけを切り離して論じるのではなく、情報のインプットや加工、アーカイブなどについても同時に考える、包括的な取り組みが不可欠でしょう。

さまざまなメディアが発達した今日、コスト・パフォーマンスを最大化する手法と、そのための方向づけが立ち上げ時から求められるべきです。

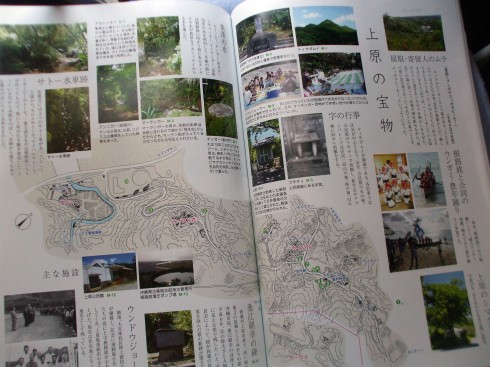

写真は2014年3月に発行された、『新大宜味村史・ビジュアル版 わーけーシマの宝物』。

大宜味村内にある17の集落を、A4判・100ページほどの紙面でコンパクトに紹介しています。写真や地図などの情報が豊富で、ゆかりの人物やエピソードなども読みごたえ十分。

村史発刊は、民俗とか自然、沖縄戦、移民などのテーマごとに、それぞれ数年がかりで発刊されることが多いようですが、各巻は詳細すぎるがゆえに時間と経費がかかり、難しい内容は住民にも十分理解されていないように見えます。

この大宜味村のビジュアル版はその欠点を補い、今後の出版事業に対する住民の理解を得る効果もあるのではないでしょうか。

地域が急速に変容する今日、住民が地域を知るための出版が、まずは求められているように感じます。

(三嶋)