名護に生まれたミニ・ギャラリー

2016年4月21日 Category: Myある記 Comment : 0

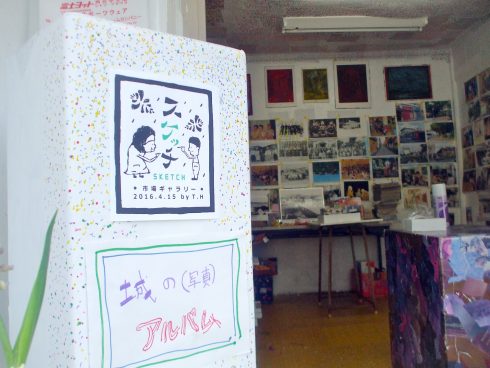

名護の美術家・宮城一夫さんが、市営市場の一角に、ミニ・ギャラリーを開いたというので、見に行ってきました。

ここはギャラリーでもあり、一夫先生が日ごろから話していた、さまざまな人が出会い、言葉を交わす地域の交流拠点でもあります。市民と同じ目線で美術と向き合うために、仲間と作った実践の場といえます。

積年の思いを形にしたのでしょうが、 “終活”の一貫(?)としてマイ・フィールドを手に入れたというのは、喜ばしいことですね。人が集まり、会話が生まれることで、当事者だけでなく周辺も明るくなります。

1坪ほどしかないミニ・ギャラリー「スケッチ」。

近所の子供たちやおじさんたちの作品(?)が、ぎっしりと詰まった空間。ここには観念に縛られた「アーティスト」の能書きや、屁理屈はないようです。

今は単にユンタクを楽しんでいるだけですが、笑顔を絶やさない一夫先生の胸には、熱い思いがフツフツとたぎっているはず。

オーナーの宮城一夫先生(左)と、その右腕の玉城一男さん(右)。

名護市営市場の一角で起動したこのムーブメントに、那覇から声援を送りたいと思います。

が、何でも続けるのはたいへんですよね。

飽きっぽい一夫先生の踏ん張りに期待しますが、同じ歩調でボクも、この場所を支えたいとかなり真剣に思うんです。

<三嶋>

安里公民館の勉強会

2016年3月26日 Category: Myある記 Comment : 0

県知事を激励し辺野古新基地建設に反対する、「安里・大道・松川の島ぐるみの会」による勉強会が、安里公民館で開かれるというので出かけました。

年輩方が大勢詰めかけ、辺野古や現在の政治状況を憂える切迫感に満ちていました。

社会が大きな曲がり角に来ている今、何をどうしていいか判断に逡巡してしまいがちですが、そんな時には先達の肉声を通して、歴史を俯瞰してみることも有効だと感じます。

遺骨収集活動を続ける「ガマフヤー」の具志堅隆松さん。

モノレールおもろまち駅の東にのびる高台あたりが、米陸軍がハーフムーン・ヒルとよんだ丘。

新しい道路(那覇中環状線)の建設で丘は削られ、写真のような風景が現在は眼下に広がっています。

上の写真と次の写真は、2008年6月22日、ハーフムーン・ヒルで行われた遺骨収集作業の様子。

具志堅さんの呼びかけで、大勢のボランティアが参加して行われた結果、日本兵の遺骨のほか手榴弾や銃弾、遺品なども発見されました。

すぐ近くに位置するシュガーローフ・ヒルでは、貯水タンク建設や道路工事が急ピッチで進められた結果、収集できない遺骨がまだコンクリートの下には埋っていると具志堅さんは悔やみます。

が、遺骨収集の思いは世代を越えて引き継がれ、コンクリートの下に眠る遺骨も、いつかは陽の光を浴びる時が来るでしょう、と意外なほど明るく話されます。

そう、何かを成す人は、自らの大変さは語らず、明るい未来を語るんですね。

<三嶋>

ヤンバルの「山野草観察&試食会」

2016年2月28日 Category: Myある記 Comment : 0

名護博物館友の会主催の「山野草観察&試食会」に参加し、春の新鮮な緑を、目と胃袋で味わってきました。

県営中城公園学芸員の比嘉正一さんと、名護博物館友の会理事で栄養士の、宮城都志子さんという専門家お二人も一緒なので、心強いこと。

この際なのでイロイロ聞こうと思ったのですが、何を訪ねていいのか分からないことに気づき、これほどまでに自然との距離が遠のいているのかとアキレた次第。

草花の名前や役立ち情報をそのあと教えてもらって大変面白かったのですが、草木の名前などをすぐ忘れてしまい、情けないことこの上なし。記憶力の衰えもさることながら、薄っぺらな知識はやはり身に付かないということでしょうか。

教えられるまま、手近な草を食べたりしながら、源河川周辺を楽しく歩きました。

面白い話を山ほどお持ちの比嘉正一さん(県営中城公園学芸員)。

摘んできた草や葉を使い、旧源河小学校の教室で調理。

真ん中のパスタはホウビカンジュとクワの葉入り。右下はシャケとツルナの混ぜご飯。

左手前はタラの葉とクワの葉の天ぷら。奥に見える緑はオオタニワタリの味噌炒め。

その他ツワブキのフキ味噌もあって、野草パーティーは盛り上りました。

<三嶋>

ジャーガル(謝苅)の写真を発見

2016年1月20日 Category: Myある記 Comment : 0

琉米歴史研究会にある写真のなかで、昭和30年代の謝苅を写したものを見つけたため、現地で確認してきました。

今も建物が残るナポリ座(昭和28年ごろ開館)が写っているので、間違いなしですね。『しまたてぃ』75号で謝苅を取り上げたばかりだったので、それに間に合わなかったのが残念。

北谷町謝苅は、今は沖縄市から美浜に抜ける通過点のように思われていますが、戦後は北谷町の中心地としてにぎわった場所です。狭隘なこの地で、戦後を生き抜いてきた年輩の方も多いでしょう。

しかし、戦後の記憶が薄れつつあるのはこの地も例外ではありません。生の声を残せる時間は刻々と失われつつあります。

1958〜59(昭和33〜34)年の謝苅。「ジャーガル道」の奥に小さくナポリ座が見えます。

<写真提供:琉米歴史研究会>

上の写真とほぼ同じ角度。

<三嶋>

中村英雄さんのサバニ

2016年1月6日 Category: Myある記 Comment : 0

本部町健堅の中村さんを訪ね、一緒に本部町立博物館へ行きました。

そこに展示されている、中村さんの兄さんが戦後、国頭村で造らせたサバニを見るためです。

中村さんは、兄や先輩たち6人でこの舟をかつぎ、名護の山を越えて東海岸に出ると、辺野古沖で漁をしたそうです。

え? 舟をかついで山を越え、大浦湾に……って、直線でも5〜6kmはありますよ! 簡単に言わないでください、とはじめて聞いた時は絶句したものです。

驚愕の苦労をしてまで山を越えたのは、本部周辺では砲爆撃で魚がいなくなっていたからで、辺野古ではスズメダイを大量に獲り、それをコメに変えると再び舟を担ぎ、本部に帰ってきたとか。

また、西海岸で漁が出来なくなる冬場には、塩屋湾から山を越え、東村川田の海で漁をしたこともあったとか(これも半端な距離ではありません)。

しかし、さすがにあまりのキツさに2年ほどで根を上げ、逃げ出したさと笑う中村さんでした。

中村さんと博物館に寄贈されたサバニ。

やはり中村さんが寄贈したカツオ漁に関する資料も、たくさん展示されています。

(三嶋)