「復帰」を考える

2025年4月28日 Category: Myある記 Comment : 0

4月11日、沖縄の本土復帰を考える会(久部良和子代表)が主催し、かつての「沖学連」の方達に当時を語ってもらう座談会が、首里の養秀会館で開かれた。

復帰運動に直接関わった人たちが少なくなるなか、当事者の体験を聞き取り、復帰運動の実相を残していくことが必要という思いで実施したものである。本土復帰から53年を経て、「復帰」そのものが歴史の彼方に霞みつつあるような昨今だからこそ、当事者の体験談の聞き取りと、継承していくことが不可欠だと思う。

沖縄戦の記録の継承も必要だが、その次の時代、復帰前の時代状況や人々の思いといったようなものも、しっかりと記録し残すことが重要だろう。それは大国の間で揺すぶられ続ける沖縄の痕跡であり、存在証明でもある。また、沖縄は日本なのかという問いを考える上でも、避けて通れないからだ。

ちなみに「沖学連」は、本土各地の大学に通いながら、故郷・沖縄の置かれた状況や、迫り来る「本土復帰」を本土の人々に訴えた、沖縄出身の学生たちが結成した組織。

始まりは東京で準備会が発足した1965(昭和40)年。1966(昭和41)年には福岡で全国代表者会議を開催し、その後、東京・関西・九州・四国の代表などが話し合いを重ね、1967(昭和42)年7月16日結成された。

全国から100名近くの沖縄県学生会の代表が結集し、東京で「在本土沖縄県学生会(沖学連)」が誕生したのである。

ボクも所属する「本土復帰を考える会」では、沖縄の復帰運動について、体験者の資料や証言を集めたり、上映会、フォーラムなどをこれまで行って来た。

しかし、沖縄にとって大きな節目となる「復帰」にいたる経緯や、アメリカ・日本・沖縄を取り巻く時代状況の変化、人々や組織の思惑といったものは、膨大な記録や証言などがあるものの、それがあまりに巨大な山であるが故に全体が見えにくく、俯瞰して分かりやすく解説した書籍や映像なども少ないと感じる。

それだけ複雑で、簡単には語れないということなのであろうが、当時の「空気」といったものもまったく知らない世代のことを思うと、いま一度、公平な目で沖縄の「復帰」を整理・解説するコンテンツが必要だろうと感じる。

沖縄の日本復帰運動は、戦後間もない時期から始まり、さまざまな人々が関わりながら沖縄と日本本土で続けられている。

1953(昭和28)年には、初の沖縄諸島祖国復帰国民大会が在京県人を中心に東京で開催され、1960(昭和35)年には沖縄返還貫徹大行進が鹿児島から東京に向けて行われ、沖縄では沖縄県祖国復帰協議会(復帰協)がこの年結成された。

1963(昭和38)年4月27日には祖国復帰の悲願を込めた「かがり火」が、辺戸岬・与論島で初めて燃え上がり、翌日の「屈辱の日」には北緯27度線をはさんで初の洋上交歓(海上集会)が行われた。

1965(昭和40)年には、佐藤栄作首相が現職総理として戦後初めて沖縄訪問し、「沖縄の復帰なくして戦後は終わらない」と声明。

だが、翌年には海上自衛隊の練習艦隊が那覇港に接岸し、国際通りをパレード。翌1967(昭和42)年には「基地を撤去しての返還は実際論として無理」と佐藤首相は国会答弁しているように、沖縄住民の願いである本土復帰の思いが、本土政府に受け入れられることはなかった。アメリカありきの復帰方針をとる日本政府に、住民に寄り添う気はなかったのである。

そのため、1969(昭和44)年3月には、復帰協も「基地撤去」という強い運動方針を打ち出し、佐藤首相の「核つき・基地自由使用返還」と全面対決する姿勢を鮮明にするが、同年11月、佐藤・ニクソン米大統領会談で沖縄の72年返還が決定する。

日米協議は、沖縄基地の自由使用と核貯蔵をしないことで合意したとされたが、核の緊急持ち込みは「密約」で合意されていた。復帰協は抗議声明を出し、「核つき、基地自由使用」を批判し、即時無条件全面返還を要求するが、本土政府の今に続くアメリカ追随外交に呆れ、次第に抵抗姿勢を鮮明にしていった。

翌1970(昭和45)年には、沖縄タイムス社発行の「新沖縄文学」第18号で「反復帰論」が特集され、金城朝夫の「私たちは日本人でなくてもいい」が発表された。

また、東京の沖縄青年委員会(海邦派)が、「『沖縄にとって本土日本とは何か』という問いを出発点とし、復帰を前提にしてきた運動を再検討しなければならない」と主張するのも、その頃からである。

沖縄の本土復帰運動は、日米の政治力学に翻弄され、さまざまな組織や人々を巻き込みながら変遷し、1972(昭和47)年5月15日を迎えることとなった。

沖縄や本土日本で、多くの人々が熱い思いをほとばしらせながら、一心に取り組んだこの運動も、もう50年を過ぎた。事実の確認や体験者の話などを集め、冷静に記録・分析する時期に来たと改めて思う。

しかし、それは思い出話や過ぎ去った歴史として片付けるのではなく、今に続く「復帰」を検証し、これからの沖縄のありようを考えるためである。

<三嶋>

極限の地をあるく

2025年4月16日 Category: Myある記 Comment : 0

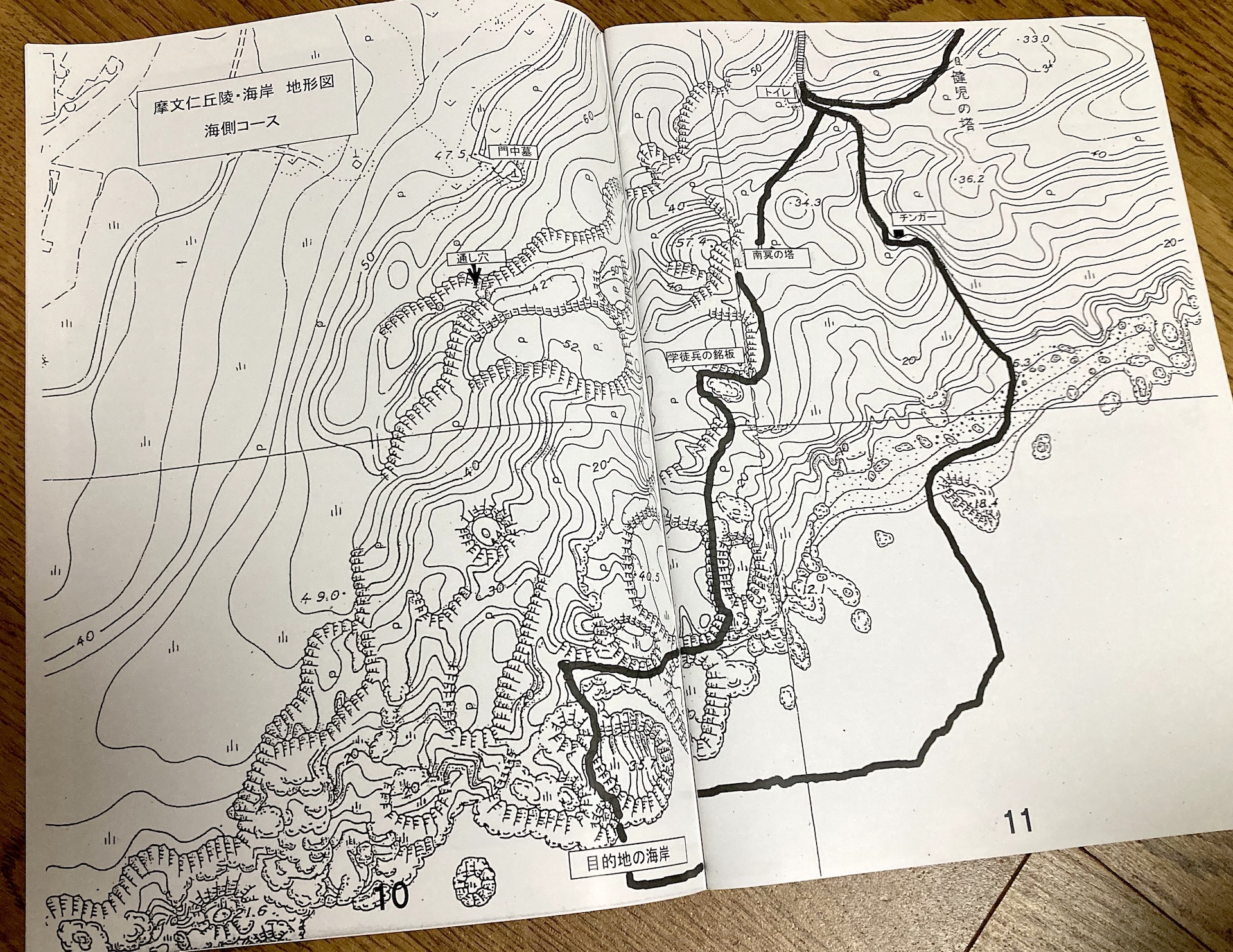

沖縄県平和祈念資料館友の会が行う、「沖縄戦終焉の地摩文仁丘陵の深部と大潮干潮時の海岸を行く」というフィールドワークに参加した。

同会のフィールドワークには、昨年も2回ほど参加したが、毎回、沖縄戦当時の雰囲気が残る現場の迫力に圧倒され、強い感動を味わっている。企画・実行するリーダーの中村真さんや、スタッフの労苦に感謝である。

当日は雨が時折降る生憎の天気だったが、水を求めた当時の人々にとって雨は命の水であり、当時を思えば雨に感謝しなければ、と中村さんは明るく語る。

健児の塔の南に位置する山の中を歩き、目的地の海岸を目指す。

この一中学徒通信隊の最後の地とされる場所は、1979(昭和54)年に同隊の生存者が33回忌を行ったあと、正確な場所が分からなくなっていたもの。

友の会の中村さんたちが調査して確認し、この日のフィールドワークの一環として慰霊祭を行うことになったもの。

当時、一中の学徒たちは273人が動員され、鉄血勤皇隊と通信隊に分かれて戦場に駆り出された。そして、南部一帯を彷徨ったすえ、153人が亡くなっている。

参加者全員で合掌し、冥福を祈った。

写真右の大岩の中腹に見える3カ所ほどの穴は、米軍艦砲の跡だろうと聞く。

当日は大潮。昼食を食べたあと、干潮のために広く露出したリーフを歩き、帰路に着く。

固く尖ったサンゴが広がる場所は、思いのほか歩き辛く、バランスを崩すとケガを負いかねない。80年前、満足な靴もないような状態のなか、こんな場所を、人々は死に物狂いでさすらったのか、と過酷な当時の状況を想う。

道のない山の中を登ったり降ったりし、雨と海水に濡れながら、多くの人々が生死の境を彷徨った極限の地で、安寧の尊さを実感したのだった。

<三嶋>

窓のない家

2025年2月23日 Category: Myある記 Comment : 0

最近、窓のない家を時折目にする。オシャレな雰囲気が漂っているが、通りに面した側に窓がない家である。

そんな家を見ると何か落ち着かず、不快感といっていいような、不思議な気持ちは何だろうかと考えた。すると、それは窓がないことが、「周囲との関わりを拒絶する意志を示している」から、ではないかと思うに至った。

周囲との調和が当たり前の社会では、家と周囲を隔てる発想はなかった。良し悪しは別として、そこにプライベートはなく、外界と屋内を隔てる壁はなかったといえるだろう。

小津安二郎の名作映画『東京物語』には、通りをゆく近所のおばさんが、窓越しに室内の笠智衆と会話するシーンがあったと思うが、かつては家庭と外の世界を隔てる障壁は驚くほど低くかった。

このような、すべてがさらけ出された生活空間ではなく、保安面からも個人・家族を守ろうとする住宅が求められるようになるのは、近代になってからだろう。

かつての社会は地域とのつながりが強く、地域全体が家族のような信頼の上に成り立っていた。それがユイマール(相互扶助)の仕組みを生み、保たれてきた。

しかし、戦後に進んだ都市化が共同体の仕組みや意識を変え、同時に地域社会を支えていた絆も薄れてきた。受け継がれてきた行事や伝統芸能などの世界では、今もその関係は機能しているといえるが、都市型地域では消滅しており、ユイマールも死語になった状態だろう。

しかし、だからといって、自ら地域との絆を断ち切ると宣言するのは、行き過ぎではないか。時代はここまで来たのか、とショックを受けたのである。

厳しい自然条件や社会状況を経てきた沖縄では、自らが生きるためにも周囲との助け合いを不可欠としてきた。ジンブン(知恵)を生かしながら、手に入る素材でモノをつくり、助け合って生き抜いてきたのが沖縄ではなかったか。

戦中・戦後もそうして人々は生き抜いてきた。そんな労苦の跡をながめたり、話を聞いていると、満ち足りた現在の社会が立ち行かなくなった時、われわれはどう乗り越えるのだろうかと、暗い予想をしてしまう。

読谷村座喜味。2011年8月撮影。

<三嶋>

路線バス無料の日

2024年9月22日 Category: Myある記 Comment : 0

9月の水曜日と日曜日は、路線バスが無料になるというので、家内にさそわれ乗ってみることにした。

どこまで行ってもタダというので、遠くまで行ってもいいのだが、若かったころの冒険心が消え失せた老境の身としては、とりあえず恩納村ぐらいは大丈夫か、と同村の図書館を目指して足をすすめてみた。

バスに乗るのは何年ぶりかと思いながら、ネットで路線図やら調べると、複雑で分かりづらいのは相変わらず。

とにかくバス停まで行ってみたが、なかなか目当てのバスが来ない。やっと来たかと思ったら満員(やっぱりタダだから人が多い)で乗れず。ようやく来た次のバスで目的地に着き、時計を見て結構時間がかかったことに驚いたが、時間を気にしていてはバス移動はダメだわね。

(写真:沖縄県公文書館)

時間はかかったものの、久しぶりに乗ったバスは、思っていたより快適だった。なにより、運転手の対応が以前(ずいぶん前だけど)より格段によくなっていることに驚いた。英語での対応もスムーズだったし、丁寧な運転で好感がもてた。

そういえば学生時代、たまに首里バスに乗ったが、あのころを思いだすと、運転が荒かったなあ。運転手もやる気がないのか、格好も結構ラフだった。乗客にお構いなしに発車したり急停車していたし。今よりはるかに道が混んでいたし、給料も良くなかったんでしょうね。

このバス事情のように、沖縄らしいといえば沖縄らしい、いい(イイ)加減さがボクは決して嫌いではなく、あのころ本土から沖縄に来た人が、バス事情の酷さを新聞投書欄で嘆いたりすると、同感よりも「本土と違う価値観や感覚もあるんだよね~」と沖縄側を擁護する気持ちが強かったのだが、しかし、あれは確かに酷かったよなあ。

<三嶋>

摩文仁に残る戦争の爪痕を歩いて

2024年7月6日 Category: Myある記 Comment : 0

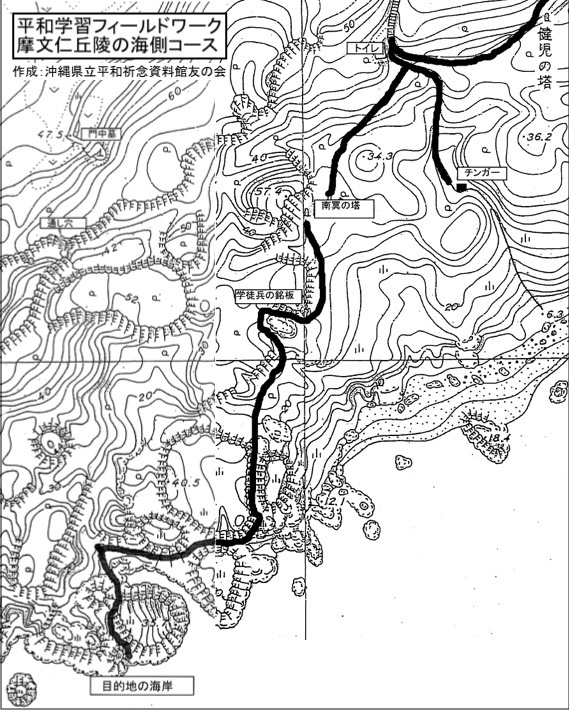

沖縄県平和祈念資料館友の会が主催する、「平和学習フィールドワーク」に参加した。昨年も開催され、山側のコースに参加したのだが、今回は海までのコース約400mを歩くとのことである。

「体力に自信のない方は参加しないでください」との注意事項のせいか、参加を見合わせた人もいたようだが、今回は、海岸にある艦砲射撃の弾痕を研究している、琉球大学の仲座栄三先生が解説するということもあってか、参加者が思った以上に多かった。

コースの設定や準備に追われたであろうと想像し、関係者の努力に感謝する。

艦砲射撃で二つに割れていると仲座先生が解説。

参加者は第10軍司令官スティルウェル将軍、第24陸軍兵団司令官ホッジ少将、沖縄海兵隊司令官兼第7師団・連隊司令官ガイガー中将。撮影1945年6月28日。

<写真:沖縄県公文書館>

79年前、旧摩文仁村(現在は糸満市)の海岸では、米軍が海上から日本兵や住民に投降を連日呼びかけていた。6月20日には将兵800人、住民4,000人が投降している。

同日は、89高地(摩文仁の南東斜面)を守る小規模の日本軍が玉砕した日であり、翌21日、ガイガー米第10軍司令官が沖縄の確保を発表している。

<写真:沖縄県公文書館>

6月23日は第32軍司令官の牛島満と参謀長の長勇が自決し、沖縄戦の組織的戦闘が終結したとされる日であるが、終結の日は当初22日とされていた。1962(昭和37)年に摩文仁の丘で行われた、全琉戦没者慰霊祭も6月22日開催であり、琉球政府はこの日を「慰霊の日」と定め休日に指定していた。

しかし、3年後の1965年、「慰霊の日」は6月23日に変更された。その理由は、第32軍の高級参謀で1945年6月19日まで摩文仁に止まった八原博道が、著書『沖縄決戦』で、二人の将軍は23日に自決としたためとする説が有力なようである。

反対に、22日説としたのが米軍資料に基づく上原正稔著『沖縄戦トップシークレット』で、ムタグチという司令部付調理人の証言を取り上げ、同日午前3時40分ごろ、通常礼装に身支度した牛島・長が壕の入口3mほどの所で切腹し、坂口大尉が介錯したと記述している。真相はどちらなのであろうか。

さて、われわれは「黎明之塔」から「健児之塔」に降り、チンガーを訪ねたあと「南冥の塔」の近くからいよいよ海岸を目指して道なき道を進んだ。このところ雨がないこともあり、猛烈な暑さである。生い茂る樹木と不安定な足場によろめきながら、慎重に足を進める。

(師範学校本科2年 池村恵潤氏)の名を記した板。

緑の草木に覆われた、とてつもない大きな珊瑚があちこちに立ち、倒れ掛かり、いく手をさえぎる。とても普通に歩けるような所ではないが、岩や木につかまって体を支え、アップダウンを繰り返しながら海岸を目指す。

手で土を掘れるような場所はなく、横たわって体を休めるような平地もない。岩の割れ目などを見つけて隠れるしか、戦火を凌ぐ方法は無かったであろう当時を偲ぶ。

汗にまみれ、疲労を感じ始めたころ、ようやく波の音が聞こえる場所に来た。

79年前には、多くの兵士や避難民が、沖合の米軍艦船に向かって投降した場所である。

岩と同化して動かない珊瑚礁の鉄片は、人気のない美しい海岸が、けれど紛れもなく79年前には戦場であったことを突きつける。

中国脅威論や台湾有事などがマスコミを賑わし、便乗して自衛隊のミサイル配備や基地設置などが続く沖縄だが、沖縄戦の実相を忘れた空論に踊らされている気がしてならない。

今こそ79年前を振り返り、戦争の愚かさと命の尊さを思い返す必要があろう。たった79年前の悲劇が、もう忘れられようとしている。

<三嶋>