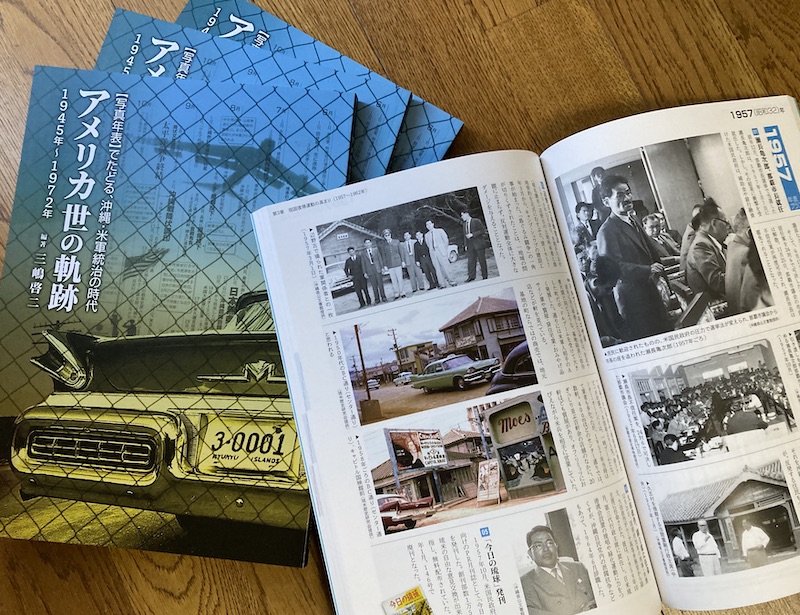

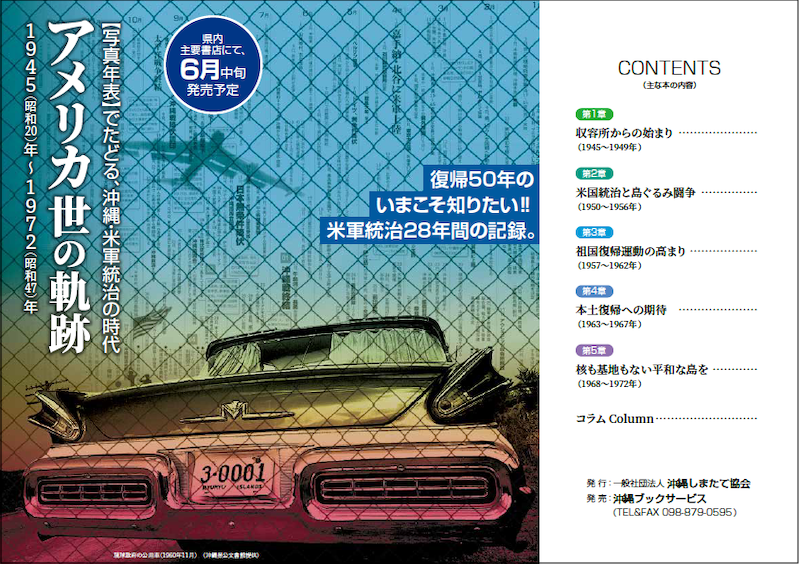

『アメリカ世の軌跡』発刊です!

2022年6月26日 Category: 沖縄ある記 Comments : 2

お待たせしました!

昨年秋から制作していた書籍『アメリカ世の軌跡』がようやく完成し、発刊することが出来ました。

いや〜長かったですね。見るたびに誤植や言い間違いが見つかって、修正を繰り返したので、やたら時間がかかってしまいました。

しかし、沖縄の戦後から「復帰」までの政治・経済・社会の動きを、詳細な年表と写真で綴った書籍はこれまであまり見たことがないので、画期的ではないでしょうか。自画自賛になりますが、「復帰50周年」だからこそ、復帰以前の戦後を知る必要があると思い制作した次第です。

いろいろ突っ込みどころがあると思いますが、どうぞ手に取ってご覧ください。

<三嶋>

風樹館あるき

2022年6月12日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

今月の「ある記」は6月11日、風樹館見学であった。

風樹館は、企業家の金城キクさんが寄贈して出来た、琉球大学の資料館(博物館)。

首里から西原に移転して建てられた現在の建物は、建築家・金城信吉の設計。那覇市民会館の設計で知られるが、完成を見ることなく亡くなったため、最後の作品となったものである。

沖縄に棲む最大・最小の昆虫標本を見ながら、地域の特異性に納得。

ジュゴンの骨とイノシシの骨を持って比べ、前者がはるかに重いのは、水中で生活する上で獲得した特性だとのこと。実際に触りながらの解説には説得力がある。なるほどねえ。

たくさん置かれている骨格標本はどれも美しい。小さく繊細なパーツが絶妙につながり、理に沿った動作を宿主に授ける様は、迷いと失敗ばかりの人間を嘲笑うかのようではないか。彼らのシンプルで潔い行動原理が、こんな時代だからかうらやましくもある。

ギリギリの人員と予算で、志と思いのある人々に支えられているこの風樹館。膨大な時間のなかで費やされてきた、地球の歴史や生物の営みに思いを寄せ、個人や国の利益で奔走する人々の愚かさを笑うには丁度いい、静けさに満ちた知的空間である。

<三嶋>

『アメリカ世の軌跡』校了

2022年6月4日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

昨年から制作していた書籍『アメリカ世の軌跡』が、ようやく校了となった。

いろんな人の協力を得て感謝にたえないが、何とか形にすることができると思うと、嬉しさがこみあげてくる。同時に、しっかりと氏名が残ることの怖さにも苛まれる。

書籍では、27年間の年表を柱にしているため、間違いは許されないと校正に多大な時間をかけた。しかし、それでも問題は出てくるであろうと、今から覚悟している。

復帰してよかったと考える住民が多くを占める沖縄で、復帰前の沖縄の姿は次第に遠ざかり、霞んでいくようである。

復帰前を体験はしていないが、同時代に思春期を生きていた自分は、当時の沖縄の状況を掘り起こし、どんな事が起こり、誰が何をしたのか、出来るだけ知りたいと思う。そして、それらを次の時代に残すことが必要だと考える。これからの社会をよりよいものにするためには、先達がつくった歴史に学ぶことが不可欠だからである。

そのためにも、身の丈知らずの思い上がりかもしれないが、日本ではなかった沖縄の姿を本書の年表と写真でご覧いただき、豊かになっていく暮らしぶりや地域の姿、今も変わらない基地、政治状況などを確認していただければ幸いである。

本当に、復帰してよかったんでしょうかね?

<三嶋>

琉米歴史研究会の資料寄贈

2022年4月20日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

以前からボクが関わっている(現在は理事)NPO法人琉米歴史研究会が、写真資料などを中城村と北中城村に寄贈しました。今後は、三者で保存・活用することになります。

4月18日には、そのための記者会見が、両村の村長や教育長なども出席して開かれました。

これで、琉米歴史研究会の喜舎場さんも、枕を高くして寝られるんではないでしょうか。

おもにアメリカの個人から預かった写真の、保存問題にはかなり頭を痛めていましたからね。

また、NPOと行政が一緒になって、資料のアーカイブ構築を行うのもあまり聞いたことがないので、おそらく新しい試みになるんではないでしょうか。

ボクはこれまで、琉米歴史研究会が持つ約1万5000点ほどの写真のなかから、1万点ほどを使って画像データベースを作って来ました。しかし、一人で出来ることは限られていますから、行政の人たちの知見が加えられると、いっそう充実するだろうと期待しています。

ただ、一般公開するまでには、まだ数年かかるんじゃないかと思うので、それまで待っててもらわなければなりませんね。

これらの写真は沖縄各地で撮影されたものだけに、前述の2村だけのものではなく、いわば沖縄全体の財産ともいえるものです。それだけに、これからは、もっと県民に広く使ってもらえるようなものになって欲しいと願うばかりです。

今後ともよろしくお願いします。

<三嶋>

名護ある記

2022年3月26日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

先月2月13日についで、復活地域ある記の第2弾、「名護ある記」を華々しく(?)実施しました。

ガイドは名護生まれの玉城一男さん。10年ぐらい前に帰郷して、ヤンバルに飽き足らずあちこち歩き回っているオジサンです。って失礼、ボクの大学の先輩だった(笑)。

名護は以前、仕事でよく来ていたし、このHPでも書いたことがあると思うが、歩くのは久しぶりでなんだか懐かしい。

あるきのコースは、漁港を出発して、そこから国道58号を横切って城に入り→名護市営住宅からみどり町を通り、→津嘉山酒造で説明を聞いたあと→十字路公民館そばを抜けて幸地川に出て、漁港に帰ってくるというもの。

名護はやはりヤンバルを代表する街のため、見どころは限りない。2~3時間ではやはりうわべだけの散策になったが、また来たくなったら第2弾、第3弾をやりましょう、と語り合った次第。

目の前に広がる名護湾にはかつて、那覇とむすぶ船が往来する港があり、周辺にはその倉庫や会社があったのだろう。その名残が「会社通り」なのだろう。

セメン瓦の民家もあるが、この瓦が台湾から名護に持ち込まれ、名護で生産されるようになったのは有名な話。

今も生産する工場が残っている。

ヒージャー好きにはたまらないでしょうね。

沖縄戦のころは米軍の司令部として使われたようで、その痕跡として柱に刻まれた「OFFICERS QUARTERS(将校宿舎)」の文字が残る。

う~ん、名護はいろいろあり過ぎて、やっぱり見切れない感じ。

またやろうね、玉城さん。

<三嶋>