『しまたてぃ』70号

2014年10月22日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

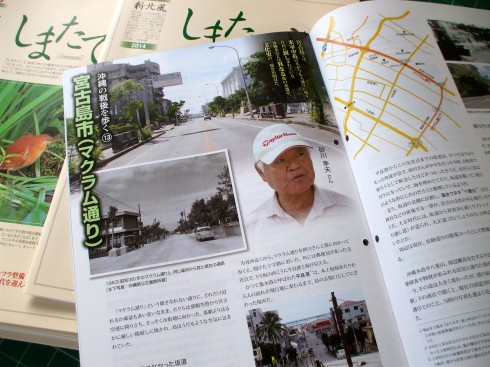

しまたて協会の『しまたてぃ』70号が刷り上がりました。

「沖縄の戦後を歩く」では、宮古のマクラム通りを取り上げていますので、ご覧ください。

7月に取材した時は夏真っ盛り。太陽光線が尋常じゃないほど強烈で、本島との距離を感じましたが、宮古の戦後史を調べていくと、ほんとに知らないことだらけだったことに驚かされました。やはり人間、自分の足下しか見ていないんだなあ(それも怪しいけど)と、実感させられた次第。

案内いただいた砂川幸夫さんは、宮古琉米文化会館や図書館などに長年勤められた方。

琉米文化会館に関しては以前から調べていたので、その体験談には引き込まれましたし、この施設が果たした役割の再評価が必要ではないかと痛感しました。

短い取材でどれだけ宮古の戦後史が語れたか疑問ではありますが、叱責やご指摘などもふくめた感想をお聞きしたいところです。

(三嶋)

「何もない」を疑う

2014年10月15日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

昨年に引き続き、南城市のプロジェクトで地域マップを作成します。

その準備で旧佐敷町の手登根(てどこん)に行ってきました。一人調査というところですね。

同地はこれまで、通り過ぎる事はあっても歩いた事はない地域。同時に図書館で文献資料も探していますが、どうもまだよく分かりません。

ざっと歩いても、ポイントらしき所が見当たらないので少し不安ですが、まあ、それならそれで、聞き取りの楽しみがあるというもの。集落がある以上、人が生きた証しはあるし、人の数だけ物語もあるでしょう。

文化財や人気のスポットがあるから、地域に価値があるのではなく、土地の記憶や思い出こそ面白いし、それを語れる人がいることに意味があると思うのです。

地域を歩くと、「ここには何もないですよ」という言葉をよく耳にしますが、でも「あなたがいるじゃないですか、あなたの話を聞かせてください」と返したいのです。

地域住民が、地元の歴史や暮らしに愛着と誇りを持つならば、何であっても「観光資源」となるでしょう。

旧佐敷町時代のマンホール。

あちこちで干潟が減少し続ける昨今、このトカゲハゼ(トントンミー)は生き残れるでしょうか?

自然と共生してきた沖縄の日常から、かつての環境や暮らしが消えつつある今だからこそ、地域で共有してきた記憶や思い出を次代に引き継ぐ必要があるでしょう。「ここには何もない」では、そこに住んでいる子や孫は救われないじゃないですか?

(三嶋)

「辺野古ある記」顛末記

2014年9月7日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

沖縄ある記の自主講座として、辺野古の集落内を実施しました。

が、当日は台風の影響で天気が変わりやすく、時おり強い雨が降るので途中で断念。あきらめて海岸に行けば、右寄りの人たちがテント村に詰めかけて日の丸を振り、一触即発といった状態。

辺野古の反対運動をそこで聞く予定でしたが、それどこじゃないので断念(どうしてくれるんだ!)。消化不良のまま名護博物館に移動して解散しました。ふ〜。多少の資料も作って準備していただけに、モヤモヤ感が残りましたが、これで終わりではないぞ、と誰に向けていいかはっきりしないままリベンジを誓った次第。

そのうちに「辺野古ある記」続編をやりたいと思いますので、その際にはみなさまの参加をお待ちしています。

と、こちらも、それまでには、もう少し現場を知らないといけないなと感じました。

政治の話、基地の話だけで語られる辺野古ですが、集落の歴史や暮らしに関する情報が、そこに欠けているように思うのは自分だけでしょうか。書物やネット情報だけでは分からない、地域の空気や住民の暮らしに視線を向け、そこにあった記憶やエピソードの断片を集め、みんなで共有する事が、何より大事なのではないかと考えるのです(えらそうに言ってごめんなさい)。

辺野古集落西側の通り。坂を登った右側に、「アップル・タウン」と名付けられた歓楽街(の跡)が広がっています。

辺野古公民館北側の森にある、ニーヌウタキ(子ノ御嶽)。

辺野古の人々は当初、辺野古川の南側の丘陵地(前上原)に住みついたとされ、そこから子(北)の方角にあるこの地に移転したそうです。現在の集落はここからさらに東側に広がっていて、クシヌウタキ(後御嶽)が作られました。

突然の大雨に追われ、神アサギに避難。ガイドを買って出た玉城一男さんの話を、地図を見ながら聞く。

(三嶋)

今帰仁のチニブ(竹垣)が美しい

2014年9月4日 Category: 沖縄ある記 Comment : 1

われわれ沖縄ある記は、今年も南城市商工会のプロジェクトに参加しています。その中のミッションのひとつが、旧佐敷町小谷(おこく)ですすめている、バーキ(竹かご)作りを生かし地域活性化です。

小谷はかつて“竹の里”として知られ、どの家庭でも竹製品を作り、那覇や糸満などで売っていたそうです。

しかし、竹が省みられなくなって久しい今、竹をもとに地域の活性化を図ることは、(予想通り)たやすいものではなく、何とかきっかけをつかみたいとアレコレ試行錯誤している状態。

そんなおり、今帰仁村今泊の集落で、伝統的なチニブ(竹垣)を復活させたと知ったので、見に行ってきました。

案内していただいた(お忙しい中ありがとうございました)、NPO法人「今帰仁グスクを学ぶ会」の山内さんによると、地域の人たちと一緒に何ヶ月もかけて作ったそうですが、フクギ並木とマッチした見事な竹垣を見ると、その苦労もうなずけました。

沖縄では、戦後も各地の集落で見られたチニブですが、今やそのほとんどは“絶滅”したようです。

今泊では、体験者の聞き取りや編み方などをみんなで研究し、工夫を重ねながら完成させたとか。屋敷内が見えることの是非や、風通しなどの問題も考慮した結果、現場では二種類のチニブを取り付けてみたそうです。

今泊は、フクギ並木が残る伝統的な集落として知られた所。小道の両側に、約40メートルに渡って取り付けられたチニブがいっそう趣を増していて、たいへん美しいと感心しました。

(三嶋)

ボリビア移民について学ぶ

2014年8月28日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

「ボリビア移民」を解説する動画コンテンツ制作のため、県立博物館・美術館で撮影。

今年は、沖縄からボリビアへの移民が開始されて60年という節目であり、博物館にも展示コーナーが設けられていることもあって、「おきかる(沖縄カルチャー)」シリーズの第4弾として取り組んだものです。

が、モノが残されていない歴史系のコンテンツは作りにくい。

想像した通りやはり制作は難航しています。自然誌や民俗関係のコンテンツでは、モノにまつわる情報を展開していくことができますが、歴史系のコンテンツはモノがないため、文章(話)だけの解説になってしまいがちで、見た目や構成がどうしても平板で、地味になりやすいのです。

一般の方に「堅くて難しい」と思われている歴史を、いかに「分かりやすくて面白い」ものにするかが、展示やコンテンツ制作にいつもつきまとう課題だといえます。

今回はその点を補う意味で、時間軸を記した黒板を挟み、学芸員と会話するスタイルを考えたのですが、ねらい通りに編集できるかどうか・・・

しかし、それはそれとして、協力していただいた博物館班のみなさま、学芸員の石垣忍さんありがとうございました。

学芸員の石垣忍さん(右)と、沖縄ある記代表の國吉宏昭(左)

(三嶋)