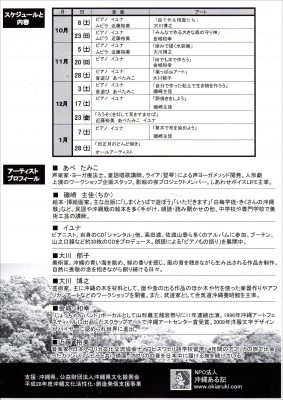

手登根で古い写真を集めました

2016年10月27日 Category: 沖縄ある記, スクガー事業 Comment : 0

「地域作品展」で展示するため、地域の人たちが撮った写真を集めようと、ミニ・デイに参加するお年寄りに呼びかけていましたが、この日、その写真を複写させてもらいました。

写真の複写と同時に、エピソードなどもお聞きしました。

10代のころから撮影していたという山城さんのフォトアルバム。

一家の成長も自らのカメラで記録してきた、と誇らしげに話されていました。

<三嶋>

森のクラブのチラシを配布しています

2016年10月23日 Category: 沖縄ある記, スクガー事業 Comment : 0

遅れていた「森のクラブ」のチラシが何とかでき上がりました。

南城市に在住の素晴らしいアーティストのみなさんが、毎回違ったプログラムで子どもたちの想像の芽を育みます。

是非この機会に、多くの子どもたちに参加して欲しいものです。

<三嶋>

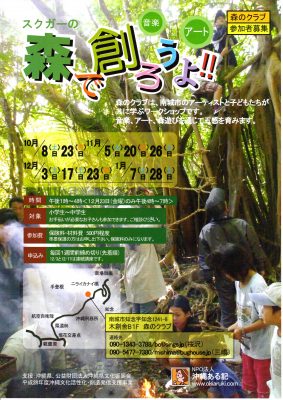

中城の写真展が始まりました

2016年10月23日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

中城の写真展が始まりました。

初日から、来場者が途切れることなく、いい出足です。

来場者の多くから、「懐かしいさあ」の言葉が聞かれます。

施設から車イスで訪れる方々も多く、写真を観ながらユンタクすることで、少しでも元気になれば嬉しいですね。

戦後初期のころを覚えている方は、写真展を行うたびに確実に減っています。

当事者ではなくても、家族や周辺から情報が得られればと思いますが、それも少なくなっている印象ですね。

<三嶋>

手登根あるきと作品作り

2016年10月16日 Category: 沖縄ある記, スクガー事業 Comment : 0

南城市で展開中のプロジェクトのひとつ、「地域作品展」のための作品作りを目的に、手登根の集落を歩きました。

数年前から関わりがある小生がガイド役でしたが、地元参加の山城さんや、名護から参加の玉城さん・宮城さんが適宜フォローしてくれたので(いつものようなユンタクですが)、みなさん楽しめたようです。

夏のような暑さが予想外。

しかし80歳を超えても元気に歩き、お喋りにも参加する山城さんの前では弱音もはけず、みなさん汗をかきながら歩ききりました。

手登根の家並み。

公民館で昼食をとったあと、根間さんが持ち込んだPCで、撮ったばかりの写真を観ながらみんなで盛り上りました。

<三嶋>

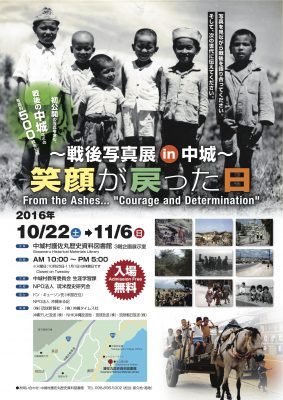

中城の写真展が始まります

2016年10月15日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

完成したばかりの中城村の護佐丸歴史資料図書館で、琉米歴史研究会の写真を中心とした展示会「笑顔が戻った日」が開催されます。

中城ではたしか2回目。以前は吉の浦体育館をフルに使い、死ぬほど写真を並べました。途中で年寄りが倒れるんじゃないかと、マジに心配しました。

今回は会場がほどよい大きさなので、以前のような心配はなさそうです。展示写真が500枚ぐらいなので、以前より準備も楽だろうと考えていますが……。

沖縄ある記も、「協力」の形で名前を連ねています。

護佐丸歴史資料図書館の1階展示室(入り口左)も、未体験の方はどうぞ。

以前も紹介したと思いますが、イラストや写真を多用したビジュアル年表が、分かりやすいんじゃないかと自画自賛しています。

<三嶋>