辺野古の8.23県民大会に行ってきました

2014年8月23日 Category: Myある記 Comment : 0

先週からの流れで辺野古に行くつもりでいたら、県民大会開催の報道。名護からもバスが出ると聞いたので、便乗させてもらいました。

道路沿いの狭い場所で、集会ができるのかと心配しましたが、何とかなるもんですね。

ゲート前に続々とやって来る人たちの列が、フェンス沿いに伸びていき、歩道を埋めつくしたようです(身動きできず、遠くの方はよく見えなかったんですが)。

そして、シュプレヒ・コール。次々に登壇する人たちのあいさつに、炎天下に立つ参加者が汗だくで応え、会場はヒートアップ。ヘリ基地反対協代表の安次富浩さんが、叫びに近いあいさつを述べると、ひときわ大きな歓声が上がりました。

闘いはまだまだ続きます。

個人として何ができるのかどう向き合えばいいのか、これからもジタバタと悩まされるんでしょうが、それでも、何もしないよりは少しだけイイのではないかと考えます。

学生運動が華やかりしころ「沈黙は共犯だ」という言葉を耳にしましたが、このごろよく思い出すんですよね。

(三嶋)

辺野古140816

2014年8月16日 Category: Myある記 Comment : 0

昼前に着いた辺野古の海は予想したより静かで、いろんな人がやって来ては海を眺め、基地を眺めていました。

異様だったのは、沖合に点々と海上保安庁の船が並んで停泊していること。7,8隻の船はむき出しの「国家」そのものだと感じます。

辺野古はいつも気になる存在でしたが、正面から向き合う決心もつかず、中途半端な気持ちのままだったので、なかなか足を運べない所だったといえます。

それだけに今回、機会をつくってくれた友人に感謝。飛び越えてみたら、自分がハードルを作っていたことに気づいたような気もします。

那覇からバスでかけつけた人たち。

友人の友人で、辺野古に通い続けているシノハラさんの話を聞いたので、本人の許可を得て公開します。

過酷な闘いに身を置いている人とは思えない、柔和で落ち着いた物腰の女性ですが、それは、様々なものを賭してきたからこそにじみ出るものでしょう。

シノハラさんが言うように、あきらめないことが大事なんでしょうね。

ともすれば、したり顔で評論家フージーになる人が多い昨今ですが、頭ではなく、胆(心)や体で世界を捉えたいと改めて思います。マスコミのニュースや、ネットで得た情報にはない、ナマの肉声や空気を感じることがいかに重要か。てなことで、スタンスの取り方にこれからも悩みつつ(たぶん)、辺野古からは目が離せないと思った次第です。

(三嶋)

Made In OKINAWA雑記~聴覚篇

2014年8月5日 Category: Myある記 Comment : 0

けしからん(*’ω’*) これじゃ「美し過ぎるスピーカー」だ!

宙に浮かび、見事な杢目で誘惑してくる、“HADO”ネーミングはストレート。

この小振りな太鼓を思わせるスピーカーは、どんな音を聴かせてくれるのだろうか?

その疑問を明かすべく、首里山川町のSPEC PROJECTを取材してきた。

様々な展示会での評判が広がり、ショールームを訪れる人は続々増えていると言うが、その音質は如何に??

いざ試聴タイム(‘ω’)ノ

|

I Am a Bird Now – Antony & The Johnsons Category:Rock, Vocal 2004年作品 英国 **ルー・リードの2003年ワールドツアーにバックヴォーカリストとして参加し、世界的注目を集める。現代ロックヴォーカリスト最高峰の一人である** |

Impression : アントニーの声が生々しくも美しい。曲調に合わせ体を揺らし唄っている様が感じ取れる。マイクロフォンと口の僅かな距離の行き来が鮮明に伝わる。

|

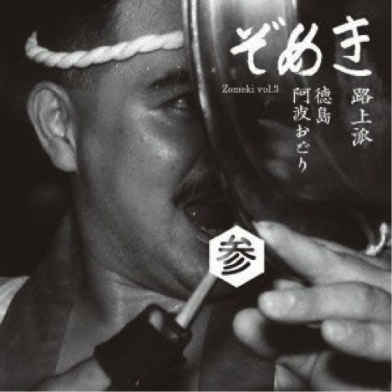

ぞめき参 徳島阿波おどり 路上派 Category:Ethnic 2011年作品 日本 **徳島県の阿波踊り実録盤。ミュージシャン久保田麻琴氏録音による生々しくラウドな音源集。ライナーに「太鼓の様に大きなスピーカーを爆音で」と記されている。今回は、久保田氏が推奨する物とは対照的にコンパクトな「HADO」で再生してみた** |

Impression : 準備されていた、2ユニット毎に、違う特性があり面白い結果に、一方は、和太鼓を叩くバチのしなりが見えた。やや硬質な音。他方は、叩かれた太鼓の皮の撓みが見えてくる。柔らかな音。眼を閉じていても、脳内で視覚が動き出す。

|

The Great Pretender – Lester Bowie Category:Jazz 1981年作品 米国 *** アート・アンサンブル・オブ・シカゴのメンバー、ブリジット・フォンテーヌのアルバム“Comme à la radio”での演奏でアメリカのトランぺッター。 彼の音楽は強烈な前衛性のみで語られる事が多いが、ジャズ史を紐解いても唯一無二のテクニックと原始的ジャズ衝動の両面を兼ね備えた神の子。今回、試聴したアルバムは、彼の音楽史上最も聴き易い一枚*** |

Impression : 正直言えば、この音楽を完璧に再現出来るスピーカーなんて無いと思っていた。このアルバムで試聴するのは、かなり意地悪である、、、

然し、まるで血を吐く様なトランペットが、木管楽器の様にオーガニックに轟いた。アンサンブルの駆け引き、ライド・シンバルの、僅かな強弱、、、チャンスを得た時に吹き荒ぶサックス。。。ベースの弦が軋ませる空気感。即興の中で、全てのプレイヤーが楽器の血流に取り憑かれている。

長い曲ではあるが、終幕まで、暫し皆が無言で聴き入っている。

僕も小島さんもほぼ仮死状態で聴き入ってしまった。(笑)

溜息とともに「これはヤバいですね」と感慨を共有した。

以上、自分だけ素晴らしい体験をしてしまった(‘◇’)ゞ

こんな風に文字で書いても、伝えきれるものでは無い。

依って、是非ともSPEC PROJECTショールームに御足労願いたい。

今日の聴覚体験を共有したいので。。。

![]()

スペックプロジェクト【HADO】

那覇市首里山川町3-8-23

Tel. : 098-943-0072

URL: http://www.hado-sp.com/

小谷の綱引き

2014年7月27日 Category: Myある記 Comment : 0

南城市佐敷の小谷(おこく)の綱引きに、夕方から行ってきました。

与那原大綱曳きと毎年カブルるので、見物人もいないし、小さい部落なので参加者も少ないということでしたが、意外に(失礼)楽しめ、充実していました。

たぶん、小さな部落の手づくり感がイイんですよね。人が少ないこともあって、部外者の自分たちもパーランクーを叩いたり、綱引きに参加できますし。伝統行事としての形はかなり変化していると思われますが、今を生きる人たちの祭りですし、地域が元気になればみんなハッピーでしょう。

カンジャシチ(神座敷)前で行われたガーエー。

東と西、二つの旗頭にはそれぞれ「楽能」、「豊作」の文字。西の旗頭の頭には、竹細工の村として知られた小谷らしく「バーキ(竹カゴ)」が飾られています。

モーアシビーに最適の、村を見下ろす小高い丘(タカンリ)の上で、西のガーエーが行われました。昨年整備されるまで、長い間、樹木に覆われたままだったため、59年ぶりのガーエーとなったようです。

旗頭を先頭に、東西に別れて道ジュネーしてきた人たちが、農村広場(昔の馬場)に集まり、二本勝負で綱を引きました。子供からお年よりまで集まって、笑ったり汗を流したり、楽しい時間を共に過ごしてお開きとなりました。

面白かった!

(三嶋)

ミニ文庫

2014年7月25日 Category: Myある記 Comment : 0

宮古にある「ありんこ文庫」や、市立図書館などに立ち寄ってお世話になったせいか、このところ図書館に興味をもっていたところ、南城市知念山里の道端に「ミニ文庫」なるものを発見。

調べてみたら、知念村知念の個人が、「子どもたちと地域の人に本を読む環境をつくってあげたくて」、22年ほど前に2ヶ所作ったうちのひとつだと分かりました(『週間レキオ』2014年7月10日No.1526号)。

現在は、初期の目的を達成したとして休眠状態のようですが、地域のために個人で文庫を開設・運営している話は、あちこちで見聞きしていたとさらに調べてみました。

と、新聞などで見る限りでも、個人や地域で文庫(図書館)に関わる人が多くいる(いた)ことに驚きました。

その一部を以下に紹介しますが、名護町出身の崎山喜昌氏が、1965年、地元に寄贈した旧崎山図書館は別格(すごすぎる)としても、あちこちでいろんな活動がなされていますね。

1976年、石垣島で私設「みやとり文庫」開設

1976年、那覇市のビルの一室に私設「久茂地文庫」開設

1983年、名護市親川で私設子供図書館「めだか文庫」開設

1989年、竹富町西表島の大富集落に私設「ヤマネコ文庫」開設

1990年、与那原町で「まち角図書館」開設

1991年、宜野湾市野嵩で地域の「青空文庫」オープン

1994年、アジアの7カ国が参加して、国内初となる地域文庫国際会議が旧佐敷町で5日間に渡って開催

1997年、石垣島の「みやとり文庫」が県内初となる「子ども文庫功労賞」受賞

1999年、名護市屋我地島に私設「山原遊びと創造の森図書館」開設

そして、2013年には、女性と子どものための絵本文庫「ありんこ文庫」(池城かおり代表)が、宮古島市に開設。

これらの文庫は、個人や友人が一念発起したものと想像しますが、その勇気と頑張りには脱帽です。地域と子供たちを思う気持ちに、われわれ「沖縄ある記」もシンクロしていきたいと思いますし、少しでも協力できたらと思いますね。

(三嶋)