ひまし油

2014年10月10日 Category: Myある記 Comment : 0

「十・十空襲」70年目のこの日、ヤンバルの正敏さんを訪ねました。

帰り際、庭に「ひまし油」のもとがあると教えてもらいパチリ。

名前だけは聞いていましたが、見るのは初めてのはず(これまで気づかなかっただけかも)。

帰って調べると植物名はトウゴマ、別名ヒマ。沖縄名はチャンダカシーとあります。

トゲトゲのある丸い種子の形状から、ダニを意味するラテン語の学名が付けられたようですが、ちょっと可哀想。

「ひまし油」は、このトウゴマの種子を絞って採る油。エンジンの潤滑油などにも使われたほか、塗料や石けんなどの工業製品の原料として使用されているようです。

また、最近は、天然植物油として、医療や美容などでもいろいろな使い方がされているとネットで見ました。

幅広い可能性があるように思いますが、ヤンバルの新しい資源として、誰か開発にトライする人はいませんかね。

(三嶋)

仲泊のウシデーク

2014年10月2日 Category: Myある記 Comment : 0

恩納村仲泊で、ウシデーク(臼太鼓)を見学しました。五穀豊穰を祈る女だけの踊りです。

4年に1度の豊年祭の翌年にあたる今年は、旧暦9月9、11、13日に行われるとのことで、この日はその初日。

夕方から地区の婦人たち30人ほどが集まり、三ヶ所のムートゥヤー(旧家)を回ったあと、アシビナーでフィナーレ。

ライトに照らされて浮かび上がる紺絣の晴れ着姿が、どなたも(若い人もチラホラ)キマッテいます。

10番以上続く演目は、見ているだけでも結構ハードですが、高齢とおぼしき婦人でも平気で踊り続けていました。

沖縄女性のパワー、恐るべしです。

ギャラリーの中には、手をいっしょに動かし、楽しげに踊る方の姿も。楽しみなんでしょうね。来年はきっと元気になって、一緒に踊れますよ。

(三嶋)

鹿児島あれこれ

2014年9月14日 Category: Myある記 Comment : 0

鹿児島に行ってきました。

学生時代に船で沖縄と往来していた時は、西鹿児島駅と鹿児島港を使っていましたが、市街地はほとんど知らなかったのでいろいろ新鮮でした。

写真は鹿児島県立博物館の体験室。通りの角で偶然見つけ、ふらっと入った自然史博物館ですが、充実した資料と、何より入館料無料にビックリ。博物館は本来タダが基本ですが、現実はどの館も当たり前のように入館料を徴収してますよねえ。図書館はタダなのに・・・。原点を貫く鹿児島県立博物館の姿勢に共感しました。

鹿児島市内のオシャレな路面電車。欧米の町角のようではないですか。人の目の高さで、ゆったりと走るこれこそ、沖縄が目指す鉄軌道ではないでしょうか。

島津氏の別邸だった仙巌園(せんがんえん)に行き、確か修学旅行で来たなあと思い出しながら歩いていると、猫を祀る神社を発見。

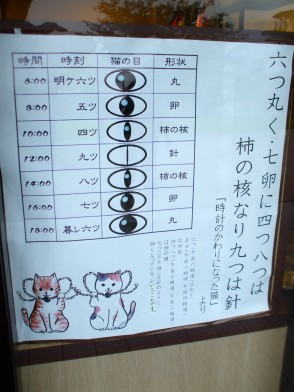

“カワイイ”ブームに乗った新手の神社かと思いきや、「文禄・慶長の役」で朝鮮に出兵した際、時刻を測るために連れて行った猫たちを祀る神社とか。軽く見てすまんすまん。

猫の目を時計変わりに見る方法が書いてあったのでパチリ。猫好きの人は試してみては(もう知ってるか?)

(三嶋)

南恩納の取り残された橋

2014年9月8日 Category: Myある記 Comment : 0

大学院大学(OIST)の開学や、観光業の隆盛で活気づく、恩納村へ豊年祭を見に行きました。

おおかたの沖縄県民にとって、恩納村のイメージは、「沖縄本島の真ん中あたりの西海岸にあり、ホテルが並ぶキレイな所」というようなものでしょう(たぶん)。

しかし、伝統的な集落の景観や暮らしが、今も少なからず残っていることなどは、案外知られていないのではないでしょうか(知っていた?)。

車で通過するだけでは、何も見えていなかったんだなあ、と思い知らされたんです。

やっぱり歩かないと見えてこないんですね。いろんなことが。

那覇側から行くと、恩納バイパスにいたる交差点そばに残る「南恩納橋」。

まだ新しい感じですが、銘板には「1955」と刻まれていました。

昭和30年ということは、小生と同じ年齢の橋。で、このまま見捨てられようとしているのか・・・。

ひと事とは思えないわ(橋だけど)。

大勢の人が集まった瀬良垣の豊年祭。

立派(豪華)な公民館の玄関をステージにして、若手の区民が熱演を繰り広げます。観客も一体となり、地域総ぐるみで進む舞台を見ていると、強い絆でつながる地域の姿が感じられ、寄留民の身からすると羨ましいところ。

歌も台詞もウチナー口ですので、こちらはさっぱりダメですが、満月を背に野外で演じられる踊りや芝居に、地域がもつ“底力”をあらためて感じました。

しかし、いくつもの演目が終了してそろそろお開きかと思ったら、組踊「久志の若按司」の開始となってビックリ。

そして、上演時間が「2時間」とキッパリ言われて、またビックリ。この時間から2時間!

そ、それでは・・・と失礼を承知で会場を中座し、恩納村を後にしたのでした。

(三嶋)

名護博物館の企画展

2014年8月29日 Category: Myある記 Comment : 0

名護博物館で、自主企画展「生物の移動展」が始まっています(8月15日〜9月28日)。

同博物館では、やんばる全域を視野に入れたさまざまな活動や展示会を、積極的に展開しています。当初から、市民参画の開かれた博物館を目指すという方向性が明確に打ち出され、 “ブリディ(みんなの手)”という一語に込められたその精神は、開館30年になる今も受け継がれているといえるでしょう。

今回の展示会でも、名護博物館友の会が、学芸員の依頼に応えてさまざまなサポートをしていると聞きました。

古くて狭い展示会場ですが、さまざまな努力の跡が見て取れます。

角に見える鳥のはく製が乗っている義岩は、友の会の人たちが手づくりとか。博物館学芸員と友の会との連携は、博物館活動を維持する上で欠かせません。それは、これからの博物館や行政に求められる体制だろうと思いますが、同館ではすでに30年前から実践していることに改めて驚かされます。

展示会の受付は名護博物館友の会がボランティアで引き受けています。

写真は名護博物館友の会会長の玉城一男さんと、会員の親川明美さん。

名護博物館の、玄関から中庭に抜けるアプローチの心地よさは、来館したことがある方がみな一様に語るところですが、誰もが自由に出入りできる融通無碍な雰囲気と、そこで交わされる地元の人たちの楽しげなユンタクが、この博物館の宝の一つではないかと感じます。

管理や規制が行き過ぎて、ただでさえ高い敷居をますます高くしていたり、入館者数を気にするあまり出来合いのウケル展示会を呼んだり、広告に過剰な力を入れる事例が増えているように感じることが多い昨今、地元に密着した名護博物館の姿勢に、博物館活動の原点をみるような気がしたのでした。

(三嶋)