報告会終了

2013年5月21日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

先週の日曜日(5月19日)、「地域文化支援ネットワーク(沖縄ある記)報告会」が、おかげさまで無事終了しました。

お忙しいなか名護や嘉手納、知念からも参加いただき、ありがとうございました。

プロジェクターが不機嫌で開始が遅れ、用意した資料を全部公開できなかったので、入り用の方がいればお知らせください(せっかく作ったし)。データをお送りします(いらないか?)

次の機会には(いつになるかな?)、またご参加のほどよろしくお願いいたします。

(三嶋)

安謝トンネル

2013年5月1日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

「那覇新都心かわら板」に、安謝のトンネルのことを書きました。

トンネル(といっても国道58号下の通路?のことですが)とその周辺は、地域の戦後史が垣間見える場所です。

このあたりは、戦前まで安謝川の河口から続く湿地帯、原野だったようです。

戦後、米軍が旧県道(現国道58号)をかさ上げして、軍道(1号線)を建設した際、東西に分断された部落をつなぐ必要からトンネルが造られました。現在の安謝市営住宅付近から琉球新報社あたりにかけては、戦前まで往来する荷馬車には辛い急坂だったため、所によっては10mほどもかさ上げされたようです。

町としてのにぎわいは、皮肉にも1953(昭和28)年4月に米軍が安謝の土地接収を強行したことに始まります。安謝小学校の南側などに居住していた人々が、周辺にあふれるようになり、小学校前の通りに商店街が形成されるほどになったのです。

トンネルの中にはマチヤグヮー(雑貨店)もでき、行き交う人々に親しまれていたそうですが、現在の高架橋が造られた1991年ごろ、店じまいしています。

寂しくなってしまった商店街を歩くと、かつて響いたであろう売り込みの声や笑い声が、かすかに聞こえるようでした。

(三嶋)

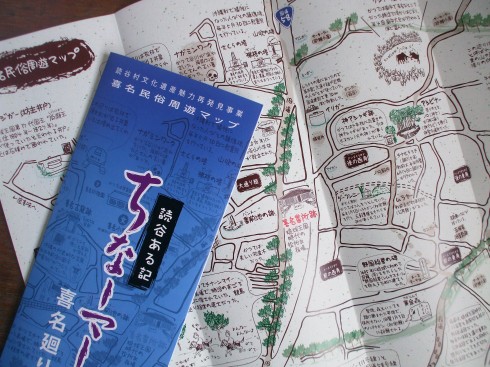

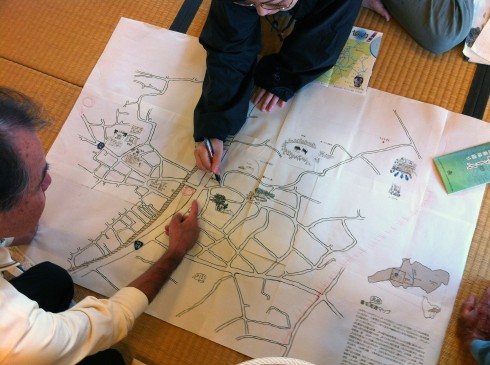

喜名マップが完成です

2013年4月30日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

読谷村喜名の地域マップ「ちなーマーイ」ができ上がりました。文化庁の事業の一環で、昨年の座喜味編に続くものです。

喜名部落の中心地は、ペリー一行が立ち寄った話で知られる喜名番所をほぼ真ん中にして、国道58号から東が戦前、西が戦後とはっきり別れます。戦前までのもとの部落が、知花弾薬庫の土地として接収されたため、西側に移住せざるを得なかった分けです。

今では黙認耕作地となっている地域に本来の集落があった分けで、戦前の風景を覚えている方々とかつてのムラの跡を歩くと、懐かしさと寂しさが交錯しているようでした。

今回の地図も、前回同様に島袋美由紀さんの手描きイラスト&解説です。楽しんで読んでもらえればと思います(一般への配布予定はないけど)。

(三嶋)

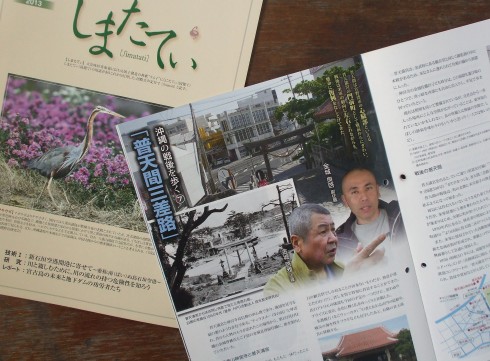

『しまたてぃ』64号

2013年4月16日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

『しまたてぃ』の64号が刷り上がりました。

今回は2月に取材した「普天間三差路」の話を書きました。普天間神宮寺の金城啓雅住職による、体験談付きガイドだったので、とってもお得だったのですが、面白い話が多すぎてまとめるのが大変でした。

思えば、その前の糸満もネタが多くて苦労したんですが、地域がそれだけ面白いという証拠でもありますね。お楽しみはまだまだ続きそうです!

(三嶋)