「新都心ある記」が一挙掲載

2014年1月12日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

那覇市の新都心通り会が毎月発行している「新都心かわら板」で、平成23年4月から昨年7月まで連載した「新都心ある記」全17回分が、新年号で一挙掲載されています。

那覇新都心は、米軍家族の居住地区として接収された土地が返還されて更地となり、そこに誕生した街なので、戦前・戦後の痕跡はほとんど残っていません。

それでも、かつて人々が歩いたであろう場所を捜し、同じ場所に立って当時の村の風景や暮らしに思いを馳せてみることは、大きな意味のあることだと思います。戦災や異民族支配という災禍で、平和だった農村が消滅した歴史は他府県には類例がないでしょうし。

そして、かつての姿とまったく脈絡を断ったような、現在の街並みが出現したのですが、それを選択し、是としてきたのは私たち一人一人だともいえるでしょう。

オシャレで、便利で、住みよい街というイメージには、沖縄や地域の姿が抜け落ちていたのですが、いつの間にか、本土を範とするそんな価値観に私たち自身が染まっていたことに、無自覚過ぎたでのではないかと自省するのです。

これは、コンクリートの建物に赤瓦を乗せれば済む問題ではなく、私たち自身のなかに潜む本土化の流れをいかに相対化するかであり、地域や個人のアイデンティティに降りかかるそんなバイアスと、どのように折り合いをつけながら日々の営みを続ける(しかもできれば楽しく)か、という問題のように思えます。

(三嶋)

『しまたてぃ』No.67・新年号が刷り上がりました

2014年1月8日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

同誌に連載中の「戦後の沖縄を歩く」シリーズでは、沖縄市のパークアベニュー(旧センター通り)を取り上げました。

現在の沖縄市は、コザ市(1956年誕生)が、1974年4月に美里村と合併してできた所で、今年が生誕40周年となります。

コザ市時代の体験者は減っているはずですが、「コザ」の名称はいまだに現役で、不夜城を誇った基地の街が醸し出す独特の雰囲気を懐かしく思い出す人や、既視感を感じる若い人も少なくないようです。

本土復帰前には、熱い政治の風が沖縄中で吹き荒れましたが、隣人である基地が今も「馬耳東風」状態なのはみなさまご存知の通り。

しかし、不景気が常態化しているようなこの街は、「反戦平和」と「現実的選択」が拮抗した時代を経た今も、見えない指針を求めてフリコのように揺れつづけているように見えます。

そんなパークアベニュー界隈の雰囲気を、地元の方々の姿とともに紹介した『しまたてぃ』No.67を、是非ご一読ください(宣伝か!)

今回の案内人は、沖縄市センター自治会会長にして猪突猛進の熱血漢である我喜屋さん

(三嶋)

小谷地区の慰労会

2013年12月6日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

南城市佐敷小谷で行った「小谷マーイ(まわり)」と関連イベントが無事に終了し、事業の慰労会が催されました。

わが「沖縄ある記」も今回、地域の人たちと一緒になってマップ作成などを行いましたが、貴重な勉強の機会になったと思います。小谷の方々に深く感謝したいですね。

今回のマップでは、かつて有名だったバーキ(竹カゴ)作りを中心にして小谷を紹介していますが、それは、この地で盛んだった竹細工を取り上げることで、当時の暮らしや思い、さまざまな物語を思い出して欲しいと願ったからに他なりません。

地域の生活の糧であった産業が衰退して久しいのですが、当時のことを家族や隣近所で語り合うことをきっかけにして人生をふり返り、まんざらでもなかったと思えれば幸せではないでしょうか。

また、時代を共有した地域全体がホットコリとした気持ちに包まれれば、誰しも気持ちが上向くような気がします。

暗い予感しか浮かばない昨今ですが、かつての輝きをなぞらえることが単なるノスタルジーではなく、自信や情熱を取り戻す起点になるのなら、地域マップもその一助として機能するような気がします。

(三嶋)

小谷マーイと竹のプロジェクト

2013年11月25日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0

南城市を舞台にした第4回半島芸術祭もこの日で最終日。

集落散策と展示、竹細工のワークショップをメインにした「小谷(おこく)マーイ」も、盛況のうちに幕を閉じました。

わが「沖縄ある記」の製作した小谷mapも何とか初日に間に合い、住民をはじめ参加者に配布されていました。

小谷マーイの実施日は16・17日と23・24日の4日間でしたが、地域の先輩方がガイドする散策のほか、かつて盛んだった竹細工の実演などもあって、見学者はもちろん地元の方々も小谷の魅力を再認識したように思います。

やはり行き交う人の姿が増えると、地域全体に活気が戻って来るようです。

拡大した小谷の地域mapを前に。左端が沖縄ある記代表・國吉宏昭。体調もいいようで、地元の方とのユンタクを楽しめたようです。

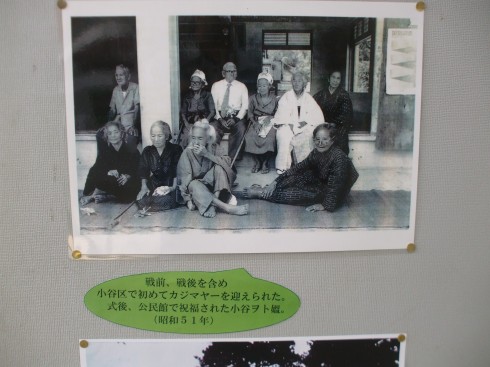

公民館で実施された地域の写真展と、バーキ類を集めた展示会。オープンしてから写真やバーキの提供が増えた、と聞いて笑いました。話だけでは伝わらないですよね。やって見せないことには。

ここに集まったモノや物語こそ、家庭や地域に眠る「文化資産」。継続して活用できる方法を考えたいと思います。

各家庭に眠る写真を持ち寄れば、立派な写真展ができます。それを地域のアルバムとして共有すれば、立派な地域アーカイブとなるでしょう。

また、その役割を公民館が担うならば、地域の記憶を預かる情報センターとして機能する、新しい公民館の姿を描けるかもしれません。

木陰に設けられた竹のワークショップ会場。久しぶりの方も含めて、腕に覚えのある小谷の先輩方が、いろいろな竹製品を作っていました。写真は、アツイラナという竹細工用のカマで金属片の尻をたたき、ミーゾーキの網目を詰めているところ。

底の部分を上にして、バーキ(カゴ)を編むお父さん。

早い人では7歳ぐらいからバーキを作り、大人では1日に7、8個も作っていたとのこと。家族総出のバーキ作りは貴重な現金収入で、個数がたまると那覇や糸満まで売りに行ったそうです(徒歩で!)。ある人は、中学生のころ糸満まで売りに行っていたそうで、帰りにソバを食べるのが最高の楽しみだったと語っていました。

(三嶋)